- Одноклеточные организмы

- Одна клетка — один организм

- Амеба

- Инфузория-туфелька

- Одноклеточные великаны

- Одноклеточные паразиты

- Чем опасны паразиты?

- Задания части 2 ЕГЭ по теме «Обзор царства растений»

- Одноклеточные организмы. 5-й класс

- Презентация к уроку

- Ход урока

- I. Организация класса (3 мин.)

- II. Домашнее задание (1-2 мин.)

- III. Актуализация знаний (5-10 мин.)

- IV. Ход урока (20-25 мин.)

- V. Подведение итогов урока (5 мин.)

Одноклеточные организмы

Одноклеточные, или простейшие, — группа живых организмов, как животных, так и растений, тело которых состоит из одной клетки (в противоположность многоклеточным). К ним относятся все бактерии, а также некоторые растения и грибы. Одноклеточные бывают самых разных размеров и форм. Они могут формировать колонии. Такие организмы были открыты Антони ван Левенгуком в 1673 г.

Одна клетка — один организм

Тело простейшего — единственная клетка — действует как целый организм. Эта клетка и питается, и двигается, и размножается, и избавляется от продуктов обмена. Передвигаются одноклеточные животные с помощью ложноножек (амеба), жгутиков (эвглена зеленая), ресничек (инфузория-туфелька). Питаются простейшие мельчайшими животными, растительными организмами и гниющими органическими веществами, а паразитические формы кормятся соками своих хозяев. Пищу одноклеточные переваривают в пищеварительных вакуолях — пузырьках, заполненных пищеварительным соком.

Большинство одноклеточных организмов невидимы для глаза человека, и чтобы их рассмотреть, требуется микроскоп.

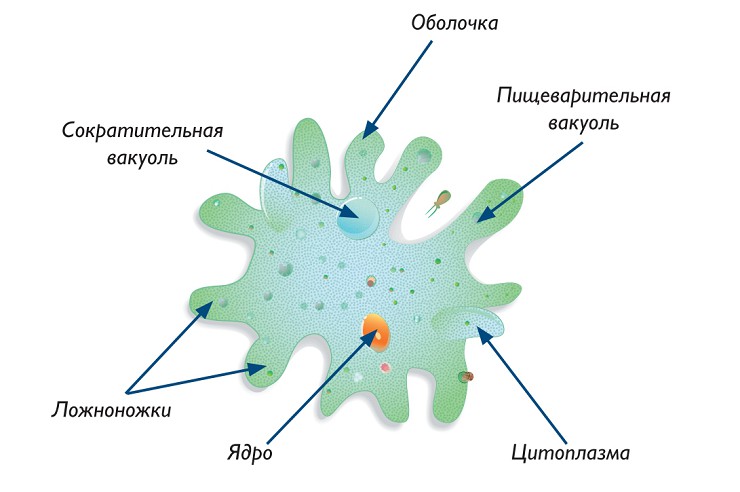

Амеба

Амеба обыкновенная — простейший одноклеточный организм размером 0,2—0,7 мм. Живет в пресноводных илистых водоемах. Цитоплазма амебы образует выросты — ложноножки, которые хватают пищу: бактерии, водоросли. Способ захвата пищи с помощью ложноножек называется фагоцитозом. Из цитоплазмы, обволакивающей добычу, образуется пузырек — пищеварительная вакуоль. Так амеба получает питательные вещества, которые просачиваются из вакуоли в цитоплазму.

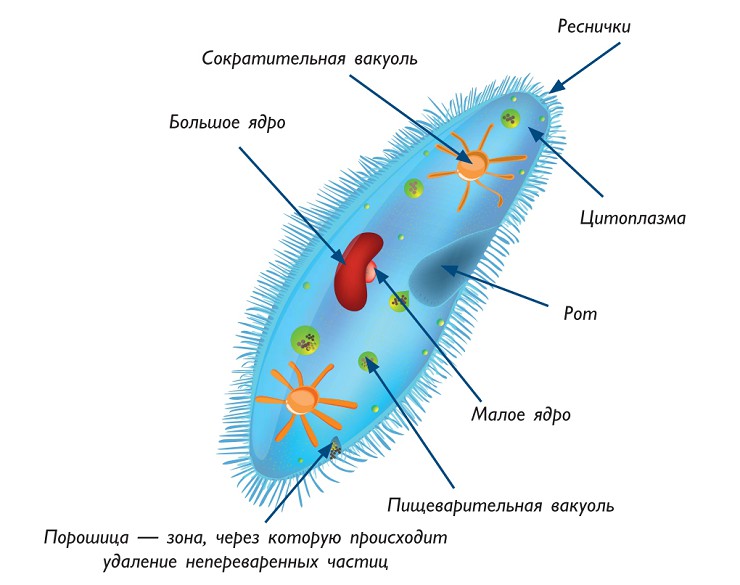

Инфузория-туфелька

Если рассмотреть под микроскопом каплю воды, взятой из пруда, то можно увидеть крошечное живое существо: длинное, похожее на туфельку, закругленное с одного конца и вытянутое с другого. Это и есть инфузория-туфелька — одноклеточное животное.

Одноклеточные великаны

Ксенофиофоры — одноклеточные организмы, живущие на дне океана на глубине до 10 641 м.

На такой глубине совсем мало кислорода, очень большое давление и отсутствует солнечный свет. Ксенофиофоры достигают 10 см в диаметре и служат средой обитания для разнообразных многоклеточных животных. Эти существа содержат много свинца, урана и ртути — тяжелых металлов, крайне ядовитых для обычных живых клеток.

Ксенофиофоры перерабатывают и фильтруют ил, тем самым обеспечивают среду для других обитателей морского дна — ракообразных, моллюсков и пр. Предположительно, эти организмы питаются подобно амебам — обволакивают пищу ложноножками.

Одноклеточные паразиты

Многие простейшие в качестве среды обитания используют другие организмы, то есть ведут паразитический образ жизни. Паразитизм — это форма межвидовых взаимоотношений двух организмов, при которых организм использует другой либо в качестве среды обитания, либо в качестве источника пищи.

Чем опасны паразиты?

Многие виды паразитических простейших вызывают тяжелые формы заболеваний человека, животных, а также растений. Паразиты обитают на наружных покровах, в тканях, крови и способны поражать все органы и ткани.

Источник статьи: http://sitekid.ru/biologiya/odnokletochnye_organizmy.html

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Обзор царства растений»

1. По каким признакам высшие семенные растения отличаются от низших растений? Приведите не менее трех признаков.

Низшие растения – это водоросли, высшие семенные растения – это голосеменные и покрытосеменные (цветковые).

1) У низших растений нет тканей (механических, проводящих и т.п.)

2) У низших растений нет органов (листьев, корней и т.п.)

3) Низшие растения размножаются спорами, а семенные – семенами.

4) У водорослей сперматозоиды плавают в воде, а у семенных мужские половые клетки (спермии) не плавающие, достигают яйцеклетки в процессе опыления.

2. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. (1)Водоросли – это группа низших растений, обитающих в водной среде. (2) У них отсутствуют органы, но имеются ткани: покровная, фотосинтезирующая и образовательная. (3) В одноклеточных водорослях осуществляется как фотосинтез, так и хемосинтез. (4) В цикле развития водорослей происходит чередование полового и бесполого поколений. (5) При половом размножении гаметы сливаются, происходит оплодотворение, в результате которого и развивается гаметофит. (6) В водных экосистемах водоросли выполняют функцию продуцентов.

2) У водорослей нет органов и тканей.

3) Хемосинтез происходит только у бактерий.

5) При слиянии гамет у растений образуется спорофит.

3. В чем проявляется усложнение папоротников по сравнению с мхами? Приведите не менее трех признаков.

1. У папоротников имеются корни.

2. Хорошо развита проводящая и механическая ткани.

3. В жизненном цикле преобладает спорофит.

4. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их. (1) Зелёные водоросли состоят из разнообразных тканей. (2) В их клетках наряду с фотосинтезом происходит хемосинтез. (3) Они образуют органические вещества из неорганических. (4) Как и цветковые растения, водоросли поглощают воду и минеральные соли с помощью корней. (5) Морскую водоросль — ламинарию человек употребляет в пищу.

1) 1 — зелёные водоросли состоят из одинаковых клеток и не имеют тканей;

2) 2 — в клетках водорослей хемосинтеза не происходит;

3) 4 — водоросли не имеют корней

5. Какова роль опушения листьев, стеблей, плодов и семян растений?

1) Волоски на листьях и стеблях рассеивают свет, спасают фотосинтезирующие органы от слишком яркого света.

2) Волоски на листьях и стеблях создают рядом с эпидермисом неподвижный слой воздуха, уменьшая испарение воды.

3) Жесткие и жгучие волоски могут защищать от поедания (крапива).

4) Опушенные плоды и семена легко прикрепляются к шерсти животных или уносятся ветром (одуванчик, тополь и др.)

6. Назовите особенности строения и питания лишайников и укажите их роль в природе.

1) Лишайники являются симбиотическими организмами, таллом лишайника состоит из мицелия грибов, переплетенного с одноклеточными водорослями или цианобактериями.

2) Водоросли или цианобактерии фотосинтезируют и снабжают грибы продуктами фотосинтеза, грибы поглощают из окружающей среды воду и минеральные соли и делятся с водорослями.

3) Лишайники – это самые первые живые организмы на голом камне, постепенно разрушают камень, создавая предпосылку для возникновения почвы. Некоторые организмы питаются лишайниками. Являются индикаторами экологической обстановки.

7. Найдите три ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их. (1) У низших растений, водорослей, тело одноклеточное или многоклеточное. (2) Таллом всех водорослей покрыт тканью, выполняющей защитную функцию. (3) У водорослей отсутствуют настоящие листья, стебли, корни. (4) Хламидомонаду, спирогиру, ламинарию относят к зеленым водорослям. (5) Хламидомонада имеет чашевидный хроматофор, способна к фотосинтезу. (6) Бурые водоросли по типу питания – хемотрофы. (7) Спирогира – многоклеточная нитчатая водоросль, имеющая спиральные хроматофоры.

2 – у водорослей отсутствуют ткани;

4 – ламинарию относят к бурым водорослям;

6 – по способу питания бурые водоросли – фототрофы.

8. Какие прогрессивные признаки сформировались в генеративных органах и половом размножении покрытосеменных растений в процессе эволюции? Приведите не менее четырех признаков, обоснуйте их значение.

1) появление цветка увеличило эффективность опыления;

2) двойное оплодотворение, в результате чего семя имеет триплоидный эндосперм, что улучшило питание зародыша;

3) развитие семязачатков в завязи пестика обеспечило их защиту (защиту семян);

4) появление плода у покрытосеменных способствовало защите семян и их распространению;

5) наличие нектарников обеспечило привлечение насекомых для опыления

9. Появление семенного размножения растений, в отличие от спорового, сыграло важную роль в эволюции растительного мира. Приведите не менее четырех доказательств значения этого ароморфоза. Ответ поясните.

1) семена были лучше защищены покровами (семенной кожурой), что обеспечило их выживание;

2) семена содержали большой запас питательных веществ, что обеспечивало развитие зародыша и его прорастание, меньшую зависимость от внешних факторов;

3) независимость оплодотворения от воды при семенном размножении (в отличие от спорового);

4) семя – многоклеточный орган, что повышает шансы на его выживание, а спора – одна клетка

10. Чем спора отличается от семени? Приведите не менее трех различий.

1) спора одноклеточное образование (специализированная клетка) осуществляет бесполое размножение растений; семя – многоклеточный орган, обеспечивающий половое размножение растений;

2) в спорах нет запаса питательных веществ, в семенах находится запас питательных веществ, который используется при прорастании;

3) спора имеет защитную оболочку, семя имеет семенную кожуру, которая в большей степени защищает зародыш и другие части семени

11. Чем отличается по строению семя сосны от споры папоротника? Укажите не менее трех отличий.

1) семя – многоклеточное образование, спора – одноклеточное;

2) семя имеет зародыш, у споры он отсутствует;

3) семя имеет запас питательных веществ, у споры их нет

12. Рассмотрите предложенную схему классификации высших растений. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

13. Укажите не менее четырех отличий в строении и жизненном цикле покрытосеменных от голосеменных растений.

1) наличие цветков и плодов;

2) разнообразные жизненные формы – травы, кустарники, деревья;

3) опыление осуществляется не только ветром, но и животными;

4) семяпочка защищена завязью

14. Назовите основные ароморфозы растительного мира.

1) Появление процесса фотосинтеза.

2) Дифференцировка тела на ткани и органы.

3) Возникновение опыления (исчезновение необходимости воды для оплодотворения).

4) Возникновение семян с запасом питательных веществ.

15. Укажите не менее четырех отличий в строении и жизненном цикле хвойных голосеменных от папоротниковидных.

1) наличие хвои (видоизменённых листьев)

2) размножение семенами

3) оплодотворение не зависит от воды

4) в основном древесные жизненные формы

16. Определите отделы, к которым относят растения, изображенные на рисунках. Укажите признаки, по которым Вы отнесли их к этим отделам. Чем представлены спорофиты у этих растений?

1) 1 – отдел Моховидные;

2) корни отсутствуют (есть ризоиды);

3) на верхушках побегов развиваются коробочки со спорами;

4) 2 – отдел Покрытосеменные (Цветковые);

5) наличие цветков, плодов;

6) у моховидных спорофит представлен спорогоном (коробочкой на ножке) на гаметофите;

7) у покрытосеменных спорофит представлен взрослым растением (со всеми вегетативными и генеративными органами)

17. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Папоротниковидные». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку. (1) Наибольшее количество видов папоротниковидных растений встречается во влажных тропических областях, так как их размножение обусловлено наличием воды. (2) В жизненном цикле папоротниковидных происходит смена бесполого и полового поколений. (3) Взрослое растение папоротника – это спорофит, то есть половое поколение. (4) Гаметофитом у этих растений является зеленая пластинка (заросток), которая развивается из зиготы. (5) На гаметофите образуются гаметы, для передвижения сперматозоидов к яйцеклетке необходима вода. (6) Набор хромосом в клетках гаметофита диплоидный. (7) В цикле развития папоротниковидных преобладает спорофит.

1) 3 – спорофит – это бесполое поколение;

2) 4 – гаметофит (заросток) развивается из споры;

3) 6 – набор хромосом гаметофита гаплоидный (диплоидный набор хромосом у спорофита)

Источник статьи: http://www.bio-faq.ru/prtwo/prtwo020.html

Одноклеточные организмы. 5-й класс

Класс: 5

Презентация к уроку

Загрузить презентацию (662 кБ)

Все живые организмы по количеству клеток делятся: на одноклеточные и многоклеточные.

К одноклеточным организмам относятся: уникальные и невидимые невооруженным глазом бактерии и простейшие.

Бактерии микроскопические одноклеточные организмы размером от 0,2 до 10 мкм. Тело бактерий состоит из одной клетки. В клетки бактерий нет ядра. Среди бактерий встречаются подвижные и неподвижные формы. Передвигаются с помощью одного или нескольких жгутиков. Клетки разнообразны по форме: шаровидные, палочковидные, извитые, в форме: спирали, запятой.

Бактерии встречаются повсеместно, населяя все среды обитания. Наибольшее количество их находится в почве на глубине до 3 км. Обнаружены в пресной и соленой воде, на ледниках и в горячих источниках. Их много в воздухе, в организмах животных и растений. Не является и исключением и организм человека.

Бактерии своеобразные санитары нашей планеты. Они разрушают сложные органические вещества трупов животных и растений, тем самым способствуют образованию перегноя. Превращают перегной в минеральные вещества. Усваивают азот из воздуха и обогащают им почву. Бактерии используют в промышленности: химической(для получения спиртов, кислот), в медицинской (для получения гормонов, антибиотиков, витаминов и ферментов), пищевой (для получения кисломолочных продуктов, квашения овощей, изготовления вина).

Все простейшие состоят из одной клетки (и просто устроены), но эта клетка целый организм, ведущий самостоятельное существование.

Амеба (микроскопическое животное) похожа на маленький (0,1-0,5 мм), бесцветный студенистый комочек, постоянно меняющий свою форму («амеба» означает «изменчивая»). Питается бактериями, водорослями и другими простейшими.

Инфузория туфелька (микроскопическое животное, ее тело по форме напоминает туфлю) – имеет удлиненное тело длиной 0,1-0,3 мм. Она плавает с помощью ресничек покрывающих ее тело, тупым концом вперед. Питается бактериями.

Эвглена зеленая – тело вытянутое, длиной около 0,05 мм. Передвигается с помощью жгутика. Питается как растение на свету, и как животное в темноте.

Амебу можно обнаружить в небольших мелких прудах с илистым дном (с загрязненной водой).

Инфузория туфелька – обитатель водоемов с загрязненной водой.

Эвглена зеленая – живет в прудах, загрязненных гниющими листьями, в лужах.

Инфузория туфелька – очищает водоемы от бактерий.

После гибели простейших образуются известковые отложения (например, мел) корм для других животных. Простейшие возбудители различных болезней, среди которых немало опасных, приводящих больных к смерти.

Система понятий

Учебно-воспитательные задачи:

- познакомить учащихся с представителями одноклеточных организмов; их строением, питанием, значением;

- продолжить формировать коммуникативные умения, работа в паре (группе);

- продолжить формировать умения: сравнивать, обобщать, делать выводы при выполнении заданий (направленных на закрепление нового материала).

Тип урока: Урок изучения нового материала.

Вид урока: продуктивный (поисковый), с применением ИКТ.

Методы и методические приемы

- Наглядные – демонстрация слайдов («Царства живой природы», «Бактерии», «Простейшие»);

- Словесные – беседа (беседа инструктивная); опрос: фронтальный, индивидуальный; объяснение нового материала.

Средства обучения: Слайдовые презентации: «Бактерии», «Простейшие», учебник.

Ход урока

I. Организация класса (3 мин.)

II. Домашнее задание (1-2 мин.)

с. 113-114 прочитать (строение одноклеточных животных)

III. Актуализация знаний (5-10 мин.)

(Актуализация знаний начинается с демонстрации рисунка Царства живой природы).

Посмотрите, внимательно на рисунок, к каким царствам относятся организмы, показанные на рисунке? (презентация 16 слайд 1), (к бактериям, грибам, животным, растениям).

Рис. 1 Царства живой природы

Сколько царств живой природы? (4) (вопрос задается, для того чтобы привести знания в систему и прийти к схеме, слайд 2)

Из чего состоят все живые организмы? (из клеток)

На сколько и на какие группы можно разделить все живые организмы? (слайд 3), (в зависимости от количества клеток)

*ученики могут не назвать представителей одноклеточных (** скорее всего не назовут простейших т. к. – еще не знакомы с ними).

IV. Ход урока (20-25 мин.)

Мы с вами вспомнили: царства живой природы; и на какие группы делятся организмы (по количеству клеток) давайте выскажем предположения о том, что мы сегодня будем изучать. (Ученики высказывают свое мнение, учитель направляет их и «приводит» к теме) (слайд 4).

Тема: Одноклеточные организмы

Как вы думаете, какова цель нашего урока? (Предположения учащихся, учитель направляет, корректирует).

Цель: Знакомство со строением одноклеточных организмов

Для того чтобы выполнить поставленную цель мы с вами отправимся в «Путешествие в страну бактерий и простейших» (слайд 6)

(Самостоятельная работа учеников с презентациями: «Бактерии» (презентация 2), «Простейшие» (презентация 1) по инструкции учителя)

(Перед началом работы проводится физминутка «Мухи», слайд 5)

Таблица 1: Одноклеточные животные (слайды 7, 8)

| Название одноклеточных (название: простейших; бактерий) | Местообитание (где живут?) | Питание (кем или чем питаются?) | Строение, размеры тела (в мм) | Значение (польза, вред) |

| Бактерии | везде (почва, воздух, вода и т.д.) | большинство бактерий питаются готовыми органическими веществами | маленьких размеров; клетки не имеют ядра | санитары, повышают плодородие почвы, используются в пищевой промышленности, для получения лекарств |

| Простейшие: | ||||

| Амеба | в прудах | бактериями, водорослями, другими простейшими | 0,1-0,5, студенистый комочек | корм для других животных, возбудитель заболеваний человека и животных |

| Инфузория туфелька | в водоемах | бактериями | 0,1-0,3; похожа на туфлю, тело покрыто ресничками | корм для других животных, очищает водоемы от бактерий |

| Простейшие: | ||||

| Эвглена зеленая | в прудах, лужах | Питается как растение на свету, и как животное в темноте | 0,05, тело вытянутой формы, со жгутиком | корм для других животных |

После этой работы следует обсуждение таблицы (и, следовательно, нового материала с которым ребята познакомились в ходе «Путешествия»).

(После обсуждения возвращаемся к цели, выполнили ее?)

(Ученики формулируют выводы о том так то же такие одноклеточные организмы?, слайд 9)

V. Подведение итогов урока (5 мин.)

Рефлексия по вопросам:

- Понравился ли мне урок?

- С кем мне больше понравилось работать на уроке?

- Что я понял из урока?

Литература:

- Учебник: А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. Природа. 5 класс. – М.: Дрофа, 2006.

- Заяц Р.Г., Рачковская И. В., Стамбровская В.М. Биология. Большой справочник для школьников. – Минск: «Вышэйшая школа», 1999.

Источник статьи: http://urok.1sept.ru/articles/635049