- Отопление теплицы: способы обогреть теплицу зимой и ранней весной

- Виды и способы устройства отопления в теплицах

- Основные источники отопления теплиц

- Печное отопление

- Газовый котел

- Электрический кабельный обогрев

- Инфракрасный обогрев

- Тепловые пушки

- Тепловой насос

- Солнечный коллектор

- Рейтинг вариантов тепличного отопления

- Геотермальное отопление теплицы: делаем своими руками

- Геотермальный обогрев — очевидный выбор рационального хозяина

- Преимущества геотермальной конвекции

- Полная автономность. Система не зависит от поставки энергоносителя.

- Конвекционные отопительные системы не несут никаких затрат в процессе эксплуатации

- Нет необходимости в обслуживании, согласовании, периодическом ремонте.

- Срок службы — от 50 лет при правильном обустройстве.

- Поддержание необходимого климата в течение всего года.

- Создание мягкого и сбалансированного микроклимата с автоматической регулировкой влажности и равномерной вентиляцией.

- Система является дополнительным источником углекислого газа.

- Принцип действия

- Затраты при монтаже

- Подготовка к сооружению

- Определяем подходящий участок

- Расчёт функциональных показателей

- Практическая реализация. Монтаж

- Котлован и его подготовка

- Укладка воздуховодов и засыпка

- Заключительный этап работ

- Принудительная конвекция

- Фильтрация воздуха и устранение конденсата

Отопление теплицы: способы обогреть теплицу зимой и ранней весной

Дорога ложка к обеду, а зеленый огурчик – к новому году. Такое дополнение к русской пословице не вызывает споров. Никакая консервация не способна заменить овощи, выращенные в собственной теплице.

Однако, одного лишь желания создать на участке «овощной островок» недостаточно. Отопление теплицы зимой – вот главный камень преткновения, вызывающий трудности у новичков.

Какой способ обогрева прост в исполнении и не слишком дорог? Какие технические новинки используют владельцы теплиц для выращивания рассады, овощей и цветов? Каковы их плюсы и минусы? На все эти вопросы мы дадим ответы в нашем обзоре.

Виды и способы устройства отопления в теплицах

Все способы обогрева теплиц можно разделить на вспомогательные и основные. К вспомогательным относятся солнечное излучение и биотопливо. Про энергию солнечных лучей, создающих парниковый эффект, знают все. Использование биотоплива следует рассмотреть более подробно.

Разложение органики сопровождается выделением большого количества тепла. Зная об этом, опытные тепличники в холодный период года закладывают под грядки конский, коровий или свиной навоз. Для замедления скорости разложения его смешивают с соломой или древесными опилками. Сверху самодельный «биоаккумулятор» засыпают плодородной почвой и высаживают растения.

Экономичные и экологичные способы обогрева солнцем и биомассой имеют свои недостатки. Ранней весной энергии солнечных лучей недостаточно для полноценного прогрева теплицы. Биотопливо начинает «работать» только при достаточно высокой температуре, которую должен создать другой источник тепла. Этими причинами и объясняется их вспомогательный статус.

Основные источники отопления теплиц

Эффективный обогрев теплицы из поликарбоната может быть создан несколькими способами:

• Печью, работающей на твердом топливе;

• Солнечным жидкостным коллектором.

Печное отопление

Обогрев теплицы печью – «дедовский» способ поддержания плюсовой температуры. Несмотря на солидный возраст, он до сих пор актуален. Идея метода заключается в прокладке от печи, заглубленной в грунте, длинного канала, по которому движутся горячие газы. Они прогревают почву, а раскаленный корпус печки излучает тепло в воздух.

Преимуществ у данного метода несколько:

• Невысокая цена и доступность твердого топлива;

• Минимальные расходы на обслуживание.

Недостатки у печного обогрева тоже есть:

• Процесс не поддается автоматизации;

• Почва прогревается на узком участке вдоль дымового канала.

Современный вариант отопления теплиц твердым топливом – канадская печь Булерьян. В ее топке процесс сгорания дров идет медленно. Благодаря этому снижается частота закладки топлива (2 раза в сутки), а тепловая отдача становится равномерной.

Газовый котел

Этот теплогенератор используется в зимних теплицах очень часто. Существует два способа передачи тепла от газовых котлов:

• Канальный (принцип «теплого пола»).

Первый вариант реализуется путем установки вдоль стенок теплицы греющих регистров – стальных или алюминиевых радиаторов. Тепло от них циркулирует в помещении, согревая почву, растения и создает необходимый для их жизни воздухообмен.

Второй способ поймут все, кто сталкивался с монтажом теплого пола в своем доме. Газовый котел в этом случае подключается к системе пластиковых труб, уложенных по всей площади пола теплицы. Снизу трубы изолируют плотным пенополистиролом. Сверху на них насыпают слой песка и плодородной почвы.

Мягкое тепло от воды, циркулирующей по трубам, согревает корни растений и воздух над ними на высоту до 1,5 метров. Энергия в этом случае расходуется более экономно и эффективно, чем при радиаторном способе.

Два рассмотренных нами варианта обогрева газовым котлом с точки зрения комфорта эксплуатации равноценны. Автоматика поддерживает необходимый температурный режим круглые сутки, не требуя вмешательства человека.

Электрический кабельный обогрев

Достаточно новый способ обогрева почвы. Работает по принципу «теплого пола». Монтаж греющего электрокабеля схож с установкой жидкостной системы грунтового отопления, работающей от газового котла.

К плюсам данного способа обогрева можно отнести:

• небольшие затраты на инсталляцию;

• автоматический контроль температуры;

• равномерное распределение тепла по поверхности почвы.

Суммарная рекомендуемая мощность кабеля для обогрева грунта невелика (от 75 до 120 Вт на 1м2). Это значит, что нагрузка на электросеть от небольшой теплицы (площадью до 24 м2) не превышает 3 кВт и не требует прокладки мощного питающего кабеля.

Следует отметить, что в сильные морозы электрокабель может не справиться с обогревом оранжереи. Большие теплопотери через стеклянные стены требуют установки дополнительного источника тепла – твердотопливной печи Булерьян или газового котла.

Инфракрасный обогрев

Используя те же виды энергии (электрическую и газовую) этот вид обогревателей передает ее растениям не путем циркуляции нагретого воздуха или воды. Основная часть тепла достигает грунт и растения мгновенно. Его несут инфракрасные лучи.

Излучатели размещают под потолком теплицы или монтируют на каркас стен. Вариант с электрическими инфракрасными панелями подходит для частных зимних теплиц небольшой площади (12-25 м2). Если вам захочется поставить их в более просторном помещении, то могут возникнуть проблемы с подачей электроэнергии. Десяток панелей мощностью по 1,5 кВт каждая создадут большую нагрузку на сеть. Без прокладки мощного кабеля полноценно использовать их не удастся.

ИК-излучатели с газовыми горелками в этом смысле лучше. Их общая мощность ничем не ограничена. Для стабильной работы достаточно наличия газовой сети или баллонного газа.

Преимущества инфракрасного отопления:

• Достигается равномерный обогрев помещения.

• Воздух не пересушивается.

• Подавляется рост опасных вирусов и бактерий.

• Создаются оптимальные условия для развития растений.

• Уменьшается циркуляция пыли.

Тепловые пушки

Несмотря на свое грозное название, эти установки являются обычными тепловентиляторами, подающими нагретый воздух в теплицу.

В зависимости от вида используемой энергии тепловые пушки делятся на электрические, газовые и жидкотопливные (дизельные, масляные, бензиновые). По способу передачи тепла выделяют устройства прямого и непрямого нагрева.

Тепловые пушки прямого нагрева работают от электричества. Вентилятор продувает нагретую спираль, направляя поток воздуха в помещение теплицы. Непрямой нагрев применяется в установках, сжигающих солярку или отработанное моторное масло.

Поскольку при сгорании природного газа образуется минимум сажи и копоти, то газовые тепловые пушки, как и электрические, работают по прямоточной схеме.

Зимняя теплица с отоплением только тепловыми пушками – явление редкое. Причина заключается в большом энергопотреблении. В отзывах владельцев оранжерей на этот факт обращается особое внимание.

Поэтому на практике эти генераторы тепла используют в качестве резервных. Включают тепловые пушки в сильные морозы и при аварийной поломке основной системы обогрева.

Тепловой насос

Обогрев растений теплом, накопленным за лето грунтом или водоемом – не слишком распространенная тема. Главная причина — высокая стоимость теплового насоса и его монтажа.

Если же у владельца нашлись средства для покупки такого оборудования, то его используют комплексно: для отопления дома и обогрева теплицы.

Тепловой насос включают в жидкостную систему подпочвенного обогрева. Для снабжения радиаторов горячей водой он не подходит.

Работая от низкопотенциального грунтового тепла, он не может нагреть воду до высокой температуры. В качестве основного источника энергии его используют весной. В зимних теплицах тепловой насос работает в паре с более мощными генераторами тепла: газовыми котлами или печами медленного горения.

Солнечный коллектор

Скажем сразу, что фотоэлектрическими панелями (солнечной батареей) обогреть теплицу невозможно. Главная задача этого оборудования – выработка электричества. Поэтому на практике используется другой вид оборудования, работающего от лучистой энергии — солнечный коллектор.

Принцип его действия заключается в нагреве воды, прокачиваемой по вакуумным трубкам, уложенным внутри остекленной панели. Вода в них прогревается до высокой температуры и отводится в многотрубную магистраль, уложенную под почвой.

В солнечный день, независимо от температуры окружающего воздуха, гелиоколлектор обеспечивает теплом помещение оранжереи. В темное время суток приходится включать другой источник энергии – газовый котел, печь на твердом топливе или тепловой насос.

Схема совместной работы солнечного коллектора и теплового насоса в теплице:

• Бак, аккумулирующий тепло

• Циркуляционная насосная установка

• Контур почвенного подогрева

• Датчик температуры и влажности почвы

• Автоматические запорные краны

Как видно из схемы, работа гелиоустановки в паре с тепловым насосом полностью автоматизирована. Благодаря этому в теплице поддерживается заданная температура и влажность.

Рейтинг вариантов тепличного отопления

В завершение сделаем сравнительный анализ рассмотренных вариантов обогрева теплиц.

Проще всего организуется отопление с помощью газовых котлов и печей, работающих на твердом топливе. Газовые установки легко поддаются автоматизации и без вспомогательных источников тепла создают комфортный микроклимат для растений.

Печи Булерьян не слишком удобны в эксплуатации (необходимость периодической ручной загрузки дров). Их главные достоинства – низкая стоимость топлива и высокая теплоотдача.

На второе место можно поставить инфракрасные излучатели, системы кабельного подогрева и солнечные коллекторы. Они относительно недороги, просты в монтаже и работают в автоматическом режиме. Однако, по стоимости энергии, затрачиваемой на выработку единицы тепла, они существенно уступают газу и дровам.

Тепловые пушки занимают третью ступеньку нашего рейтинга. Они просты в обслуживании, могут функционировать в автоматическом режиме, но не экономичны. Тепловые насосы находятся в этой же нише. Несмотря на минимальную стоимость энергии, цена этих установок велика и окупается очень долго (8-12 лет).

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43735179410/Otoplenie-teplitsyi:-sposobyi-obogret-teplitsu-zimoy-i-ranney-ve

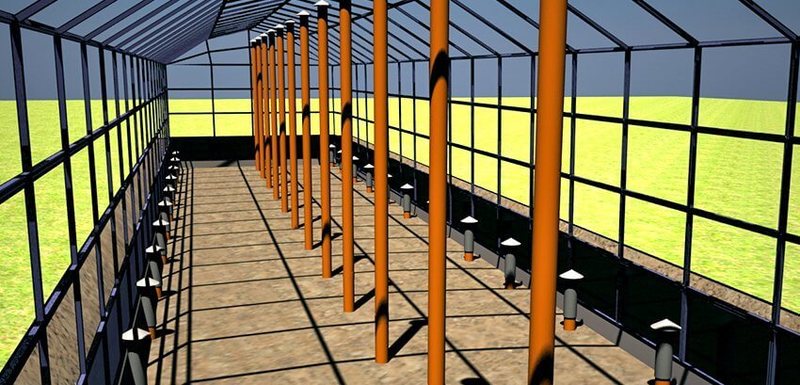

Геотермальное отопление теплицы: делаем своими руками

В этой статье мы расскажем, пожалуй, о самом оптимальном способе обогрева теплиц и оранжерей — геотермальной системе отопления. Вы узнаете о принципах её работы, преимуществах, а также получите подробную инструкцию по самостоятельному устройству этой системы у себя на участке.

Устройство теплиц и оранжерей включает в себя множество нюансов, не уступающих друг другу по важности. Продуктивная работа системы отопления для теплицы важна гораздо больше, нежели освещение или проветривание.

Современные достижения в отрасли инженерных коммуникаций дают оригинальное решение для реализации тепличного отопления, основанного на законах природы и энергоресурсах из возобновляемых источников.

Геотермальный обогрев — очевидный выбор рационального хозяина

Главной задачей отопительной системы является поддержание необходимого уровня температуры в зоне выращивания и созревания хозяйственных культур. В зимнее время года, когда температура на улице ниже допустимой, действия парникового эффекта недостаточно, а потому должен использоваться дополнительный источник тепла для обеспечения благоприятного климата. Естественно, что система отопления должна быть не только высокопроизводительной, но и максимально экономичной.

Преимущества геотермальной конвекции

К инновационным методам альтернативного энергообеспечения зачастую относятся весьма скептически, полагая, что бесплатных методов получения энергии не может существовать. Конвекционные системы геотермального отопления можно смело внести в ряд исключений из этого правила. Несмотря на ощутимую сложность в исполнении, о которой речь пойдёт ниже, такие системы обладают массой преимуществ, с лихвой компенсирующих все недостатки:

Полная автономность. Система не зависит от поставки энергоносителя.

Конвекционные отопительные системы не несут никаких затрат в процессе эксплуатации

Нет необходимости в обслуживании, согласовании, периодическом ремонте.

Срок службы — от 50 лет при правильном обустройстве.

Поддержание необходимого климата в течение всего года.

Создание мягкого и сбалансированного микроклимата с автоматической регулировкой влажности и равномерной вентиляцией.

Система является дополнительным источником углекислого газа.

Принцип действия

Чтобы в дальнейшем осуществить технически грамотный монтаж с минимальными затратами времени, следует знать основные принципы, по которым система геотермальной конвекции работает. Суть в том, что глубоко залегающие слои грунта имеют постоянную температуру в 5–7 °С в зимний период и 10–12 °С в летний. Этого вполне достаточно для обеспечения базовой температуры, которая может быть многократно повышена за счёт солнечного излучения при действии парникового эффекта в зимний период.

Летом система оберегает растения от повышенных температур за счёт стабилизации внутреннего климата охлажденным воздухом. Таким образом, на протяжении всего года поддерживается температура в диапазоне 23–27 °С, чего вполне достаточно для выращивания овощных культур, распространённых в средних широтах. Важно заметить, что за счёт воздухообмена почва исполняет роль теплового накопителя: нагревается днём и равномерно отдаёт тепло в ночное время.

Известно, что с помощью таких теплиц, прекрасно функционирующих в условиях вечных ледников, Гренландия полностью обеспечивает своё население экзотическими фруктами. Понятно, что в условиях такого сурового климата требуется дополнительный подогрев, но затраты на его обеспечение ничтожны.

Затраты при монтаже

Как уже говорилось, процесс сооружения систем геотермальной конвекции связан с определёнными сложностями. В первую очередь — с размещением основных функциональных элементов глубоко под землёй. Сооружение конструкций такого рода связано с масштабной выемкой грунта и устройством подземных коммуникаций, что требует определённых затрат времени, сил и средств. Но эффективность и экономичность такого метода отопления для теплиц неоценимы, а потому они стоят всех затраченных усилий. К тому же, стоимость строительных материалов будет невысокой относительно средств, вкладываемых в организацию газового или электрического отопления.

Подготовка к сооружению

Оборудовать уже построенную теплицу геотермальным отоплением не представляется возможным. В любом случае эффективность такого усовершенствования будет гораздо ниже, чем если бы сооружение такой системы подразумевалось ещё на стадии проектирования.

Определяем подходящий участок

Как правило, ГТК-системы применяют в довольно крупных теплицах и оранжереях, ориентированных на круглогодичное выращивание овощных культур или цветов. Их применение целесообразно при площади теплицы от 50 кв. м, а с увеличением полезного пространства эти системы работают еще эффективнее.

Поэтому стоит изначально определиться с размерами проектируемого строения.

Для сооружения отопительной системы потребуется участок, с размерами несколько больше габаритов предполагаемого строения, на котором нет деревьев и построек: в процессе сооружения этот участок превратится в глубокий котлован.

Площадь этого плана должна быть, как минимум, на треть больше планируемой площади теплицы с соблюдением этой зависимости в линейных размерах. То есть, если запроектирована теплица шириной в 6 м и длиной в 12 м, размеры участка должны составить 8х16 м. При габаритных размерах свыше 14 м, увеличивать площадь котлована следует не более чем на 3,5 м: при ширине и длине теплицы 16х20 м, соответственно, котлован должен иметь размер 19,5х23,5 м.

Техническая база, необходимая для реализации проекта. Подготовка к проведению работ

В первую очередь нужно обеспечить возможность размещения выработанного грунта в непосредственной близости к сооружаемой теплице.

Кроме того, если нецелесообразно производить выемку грунта вручную, следует организовать возможность подъезда экскаваторной техники.

Основными расходными материалами, используемыми при сооружении ГТК-системы отопления, являются речной песок, щебень мелкой фракции, бутовый кирпич, сантехнические трубы диаметром 110 мм и узловые соединения для них, а также плиты из вспененного полистирола. Затраты на материалы могут сильно варьироваться, в зависимости от проектируемой плотности системы, однако стоит отталкиваться от $120–140 на квадратный метр готовой теплицы. Стоит заметить, что чем более тёплым является климат в регионе сооружения теплицы, тем меньшая должна быть плотность подземных коммуникаций.

Расчёт функциональных показателей

Основным техническим параметром, характеризующим работу отопительной системы, является количество калорий тепловой энергии, отдаваемых в определённый замкнутый объём. Подробные выкладки и расчёты для геотермального отопления теплиц доступны лишь для проектов, основанных на работе тепловых насосов.

Ввиду отсутствия нормативных баз для систем геотермальной конвекции остаётся довольствоваться лишь нормами, предусмотренными СНиП 23–01–99 и СниП 2.04.05–91. В этих документах речь идёт о проектировании и реализации климатических систем общего назначения, в нашем же случае, на помощь приходит система основных соотношений, проверенная практическим опытом.

Для обеспечения эффективной работы системы следует руководствоваться следующим правилом: плотность размещения воздуховодов под землей должна составлять не менее 2,7 м на один квадратный метр полезной площади теплицы. Уменьшение этого показателя сделает работу системы менее эффективной, а более плотное размещение подземных коммуникаций даст преимущество в более стабильном климате с меньшей амплитудой колебания температур.

Практическая реализация. Монтаж

Процесс сооружения такой отопительной системы может занять от двух недель до одного месяца, в зависимости от степени участия и размеров сооружаемого объекта. Если работы по выемке грунта проблематично выполнить только лишь своими силами, то самостоятельное сооружение сети коммуникаций сложностей не вызовет.

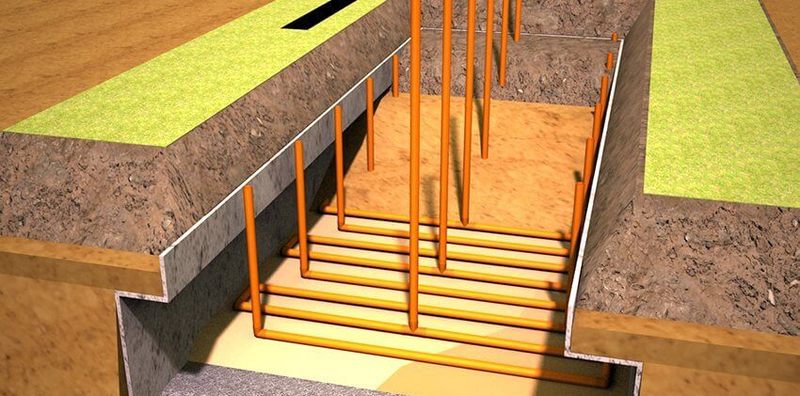

Котлован и его подготовка

Котлован должен иметь глубину, пропорциональную уровню промерзания почвы в зимний период. Система гарантированно работает при глубине в 3–3,2 м, но этот показатель может быть значительно меньше, если речь идёт о южных регионах, подверженных влиянию континентальных воздушных течений.

Плодородный слой почвы снимается на глубину 25–30 см и сохраняется, в то время как глина и почва с её вкраплениями могут быть частично вывезены.

Котлован должен иметь прямоугольную или трапециевидную форму, стенки крепить нет необходимости.

Откосы котлована на глубине более 0,7 м изолируются при помощи плит из пенополистирола.

Дно котлована сначала засыпается слоем щебня мелкой фракции на 10–15 см, а после — песком до 30 см и подвергается легкой трамбовке.

При помощи натянутых нитей осуществляется разметка внутренних контуров стен будущей теплицы и её продольной оси.

1 – плодородная почва; 2 – глина; 3 – песок (250-300 мм); 4 – щебень или гравий; 5 – плиты ППС

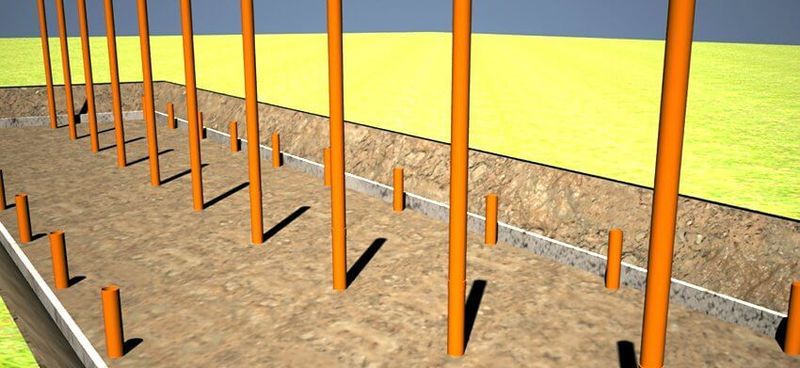

Укладка воздуховодов и засыпка

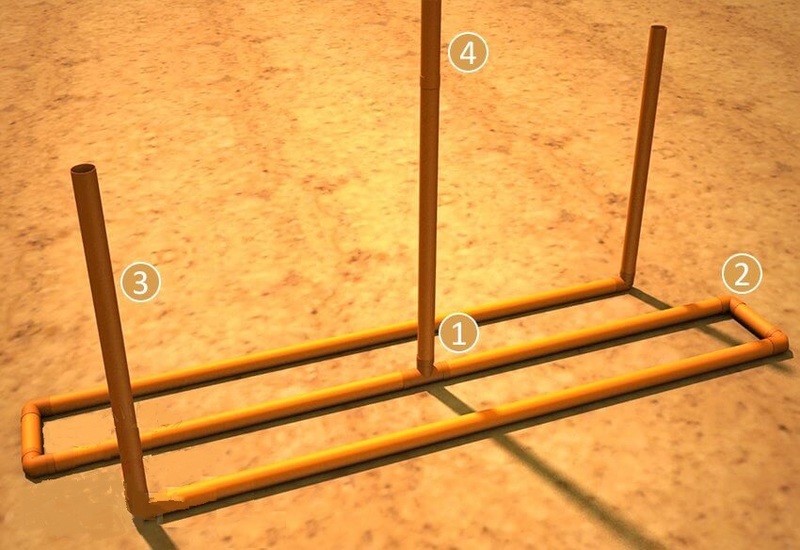

На приготовленной постели при помощи холоднокатаной проволоки толщиной 6 мм фиксируются канализационные ПВХ-трубы диаметром 110 мм. Прокладка осуществляется по намеченному заранее контуру пролегания, обеспечивающему необходимую плотность размещения подземного воздуховода.

Лучше всего использовать укладку труб «змейкой», разбивая трубопровод на участки шириной до 1,5–2 м. Трубы следует прокладывать на расстоянии в 30–50 см от стен котлована. Каждый участок воздуховода должен иметь в центре тройниковое соединение с тремя раструбами, центральное ответвление от которого выводится на поверхность строго по продольной оси планируемого строения с возможным отклонением до 0,5 м в западную сторону.

1 – тройник D 110 мм с тремя раструбами; 2 – двухстороннее колено 90°; 3 – боковое ответвление; 4 – центральное ответвление

Боковые отводы каждого сегмента также выводятся на поверхность, но на расстоянии в 20–25 см от стен будущей теплицы и вместе с центральными ответвлениями плотно глушатся полиэтиленовыми мембранами или пластиковыми заглушками.

Вертикальные участки воздуховода лучше фиксировать присыпкой у основания. Когда система воздуховодов полностью смонтирована, производится засыпка котлована до верхней границы теплоизолирующего слоя, то есть до 0,7 м от поверхности земли. При этом необходимо контролировать строго вертикальное положение ответвлений, выходящих на поверхность.

Заключительный этап работ

После засыпки котлована до необходимого уровня, участок, расположенный за пределами периметра теплицы, укрывается пенополистиролом и засыпается черноземом до уровня земли.

Внутри будущей теплицы должен образоваться приямок глубиной в 90 см, причём следует обеспечить крепление его стен при помощи щитовой опалубки и изолировать с наружной стороны при помощи плит ППС.

Углубление под теплицу засыпается необходимым для выращивания растительных культур количеством чернозема с тем расчётом, чтобы поверхность земли была на 35–40 см ниже плоскости прилегающего земельного участка.

После постройки теплицы необходимо центральные ответвления воздуховода нарастить таким образом, чтобы концы труб находились на расстоянии 30–35 см от уровня крыши.

Боковые ответвления остаются на прежнем уровне, или могут быть обрезаны до 10–15 см от уровня почвы.

Принудительная конвекция

В качестве оконцевания отводов, выходящих на поверхность, можно использовать обычный вентиляционный грибок: система в большинстве случаев хорошо работает без принудительного воздухообмена.

При желании увеличить рабочие показатели и избежать сильных перепадов температуры, можно использовать самодельные вытяжные вентиляторы и фильтрующие установки. Устройство для принудительного воздухообмена включает в себя функцию грубой фильтрации воздуха и может быть изготовлено самостоятельно по простой и эффективной схеме.

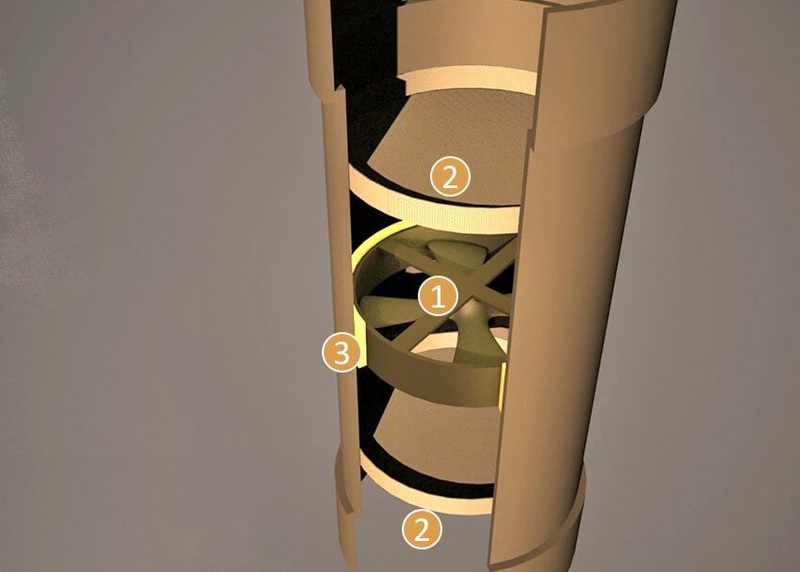

1 – вентилятор; 2 – сетка; 3 – герметик

В качестве основания такого устройства используется футляр — соединительная или компенсационная муфта для канализационных труб.

В середину футляра вставляется электрический вытяжной вентилятор (следует учитывать направление создаваемого потока) и крепится посредством силиконового герметика с тщательной заделкой зазоров. Электрические вентиляторы, применяемые в системах принудительной вентиляции, имеют значительную стоимость, а поэтому вполне подойдут либо устройства, извлеченные из недорогих вентиляционных решёток, либо корпусные кулеры для оргтехники.

Последние, стоит заметить, имеют рабочее напряжение питания 12 В, и должны работать в режиме постоянного включения, в то время, как другие вентиляторы могут коммутироваться при помощи суточного или периодического реле времени: достаточно кратковременного включения на 15 минут в течение каждого часа.

Готовое устройство устанавливается на боковые ответвления и закрывается сверху вентиляционным грибком.

Фильтрация воздуха и устранение конденсата

Применение фильтров, как таковых, не требуется.

Достаточно использовать два слоя москитной сетки с размером ячейки 0,2–0,4 мм, чтобы избежать проникновения в систему насекомых (бабочек, муравьёв, пауков). Сетку лучше натянуть на самодельных пяльцах и вклеить в футляр с вентилятором.

Из-за разницы температур воздуха и грунта в трубопроводе может собираться большое количество конденсата. Чтобы этого избежать, можно перед закладкой труб просверлить в них отверстия диаметром 5 мм количеством 10–15 шт на погонный метр трубы.

Естественно, при закладке трубу следует ориентировать отверстиями строго вниз. Если такое усовершенствование проведено, вода из состава воздуховода будет уходить в рыхлый слой постели, а влажность воздуха в теплице можно равномерно регулировать, подливая небольшое количество воды (3–5 л) в каждый сегмент воздуховода.

Система отопления теплиц, основанная на геотермальной воздушной конвекции, является самым экономным средством обеспечения стабильного и теплого климата, благоприятного для выращивания и созревания культурных растений.

Она не требует никакого обслуживания, кроме периодической очистки москитных фильтров, и рекомендует себя в качестве полностью автономного климатического оборудования. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

Источник статьи: http://econet.ru/articles/182522-geotermalnoe-otoplenie-teplitsy-delaem-svoimi-rukami