- Физико-географическая характеристика одной из природных зон.

- Природная зона степи России: где находится, карта, климат, почвы, флора и фауна

- Географическое расположение и типы степей России

- Климат степей

- Растительный и животный мир

- Почвы

- Хозяйственная деятельность

- Экологические проблемы степей России

- Степи это зональный тип ландшафта

Физико-географическая характеристика одной из природных зон.

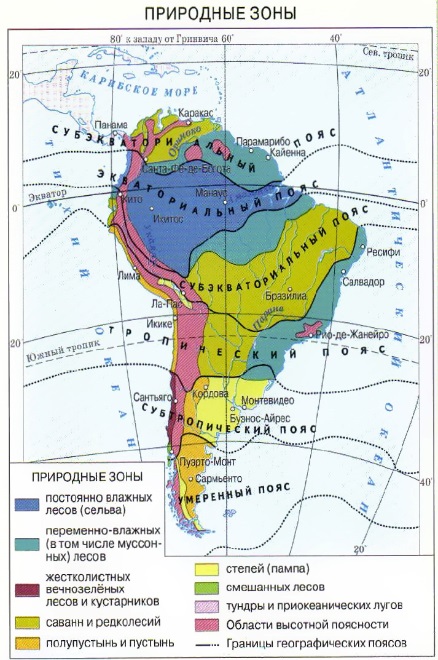

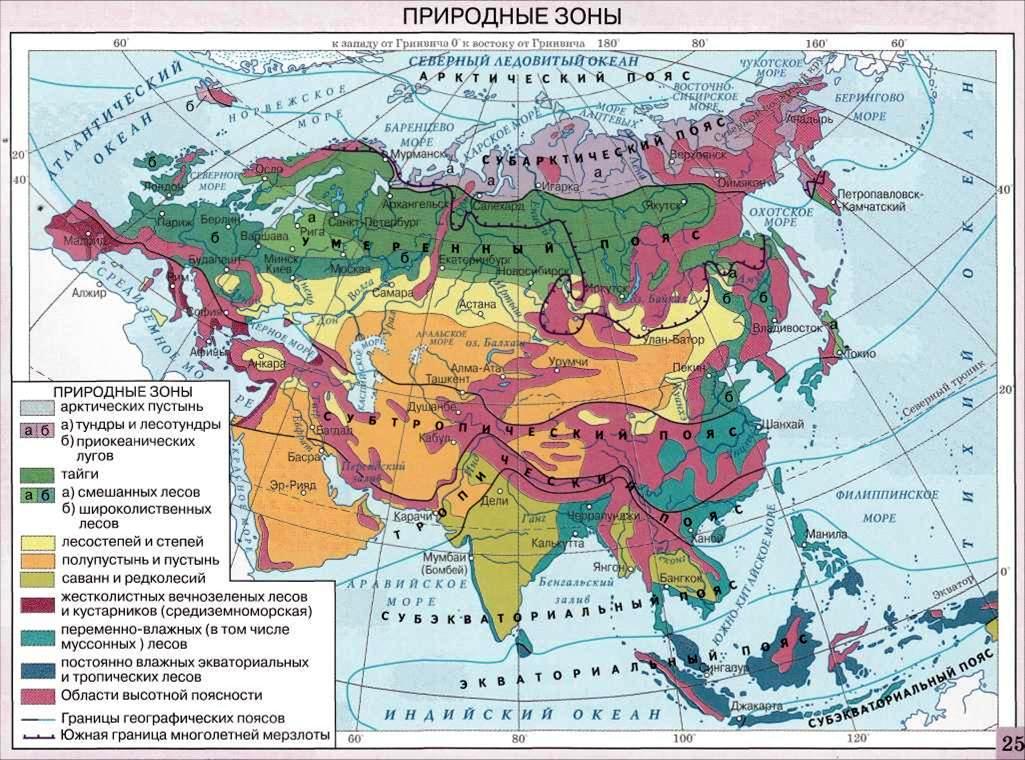

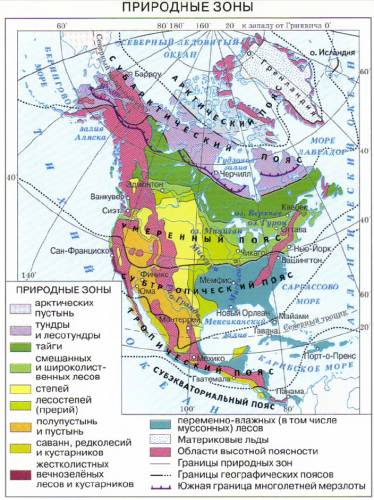

Степи — это зональный тип ландшафта умеренного климатического пояса и субтропического климатического пояса. Прерии (так называют степи на Североамериканском континенте), пампа (название этих ландшафтов в Южной Америке) и степи Евразии занимают обширные пространства пологих и всхолмленных равнин и плато, во внутригорных котловинах и предгорьях.

Атмосферные осадки здесь (от 250 мм до 450 мм в год) выпадают нерегулярно и недостаточны для роста деревьев. Весна и начало лета — самый влажный сезон в степях. В эти недолгие недели и месяцы степь буквально преображается. Зацветают злаки и лук, гвоздика и ирисы, дикие тюльпаны и маки.

Для степей характерно жаркое засушливое лето (средняя температура июля +20-24°С), холодная зима (морозы до —20-30°С) с тонким снежным покровом.

Внутренние воды в степи развиты плохо, речной сток небольшой, реки нередко пересыхают.

Растительность в степях является травянистой, засухо- и морозоустойчивой.

В зависимости от характера растительности в зоне степей различают три подзоны:

Луговые степи. Они являются переходными к лесным зонам. Эти степи богаты красочным разнотравьем и влаголюбивыми злаками (мятлик, костер, тимофеевка). Почвы — черноземы, очень плодородные, с толстым слоем перегноя;

Злаковые. Располагаются эти степи на южных черноземах и темно-каштановых почвах;

Южные полынно-злаковые. Это степи с неполно сомкнутым растительным покровом на каштановых почвах с включением солонцов. (Солонцы — это тип засоленных почв, которые во влажном состоянии не пропускают влагу, так как становятся вязкими и липкими, а в сухом — твердыми, как камень.)

Животный мир степей богат и разнообразен, он сильно изменился под влиянием человека (исчезли дикие лошади, туры, зубры, косули). Сейчас основными представителями животного мира степей являются грызуны: суслики, тушканчики, хомяки, полевки. Из птиц встречаются дрофа, стрепет, жаворонок и другие.

Источник статьи: http://helpiks.org/3-66189.html

Природная зона степи России: где находится, карта, климат, почвы, флора и фауна

Евразийская степь находятся в умеренном и субтропическом климатических поясах, и простирается на 8 тыс. км от Венгрии на западе через Украину, Россию и Среднюю Азию до Маньчжурии на востоке. Степная зона России представляют собой равнинную местность, покрытую травянистой растительностью и практически лишенную деревьев, за исключением берегов рек. На степных почвах хорошо растут кустарники и множество видов трав.

Поскольку климат с запада на восток страны приобретает резко континентальный характер, меняется состав флоры и фауны. В степях России очень плодородные земли, поэтому большая часть территории природной зоны была преобразована под сельскохозяйственные угодья. Деятельность человека привела к разрушению огромных участков девственной степи, а также сокращению численности уникальных видов растений и животных.

Географическое расположение и типы степей России

Степная зона России простирается от Черного моря до Алтая на юге страны. Визуальной северной границей является Тула, реки Кама и Белая. На юге степи доходят до Кавказских гор. Часть зоны лежит на Восточно-Европейской равнине, другая располагается на Западно-Сибирской. При движении с юга на восток степные ландшафты встречаются еще в котловинах Забайкалья. Зона степи граничит с лесостепью на севере, а также полупустынями и пустынями на юге. Природные условия на территории степи неодинаковые. Отсюда разница в составе растительного мира. В России существует 4 следующих типа степей:

- Горные: степные земли Кавказа покрыты многочисленными видами трав, за исключением осоковых.

- Луговые: занимают большую часть европейской России и Западную Сибирь. В этой ландшафтной зоне растет разнотравье и злаковые. Густой зеленый ковер оживляют яркие цветоносы.

- Ковыльные: степи Оренбургской области покрывают разновидности ковыля.

- Пустынные: перекати-поле, прутнянка и ковыль встречаются на землях Калмыкии. Растительный покров территории значительно пострадал от деятельности человека.

Климат степей

С юга на восток климат русской степи меняется с умеренно-континентального до резко-континентального. Средняя температура зимой на Восточно-Европейской равнине составляет -5°C. У границ Западно-Европейской равнины эти показатели снижаются до -30°C. Зимы малоснежные, часто дуют ветра.

Весна наступает резко, надвигаясь, благодаря воздушным массам, с юга и юго-запада. В конце марта столбик термометра поднимается до отметки 0°C. Снег быстро тает, новых осадков практически нет.

Температура летом составляет +25°C, большинство дней ясные и солнечные. Осадки приходятся именно на теплое время года, их выпадает не менее 400 мм. Степи характеризуются засушливостью. Суховеи иссушают почву, приводят к эрозии, образуют овраги. Резкий перепад суточных температур на 15°C роднит степи с пустынями. Степная осень продолжительная, ветров практически нет, до ноября средняя температура составляет около 0°C.

Степи на юге России более мягкие благодаря южным ветрам. Ветер с юга приносит влажный воздух, который смягчает зимы и снижает летнюю жару. Зимой в южных областях часто случаются циклоны, а летом в долинах рек образуются туманы.

Степи на западе имеют более суровый климат, зимой, при температуре -50°C почва промерзает на 100 см. Снега выпадает мало, почти никогда не бывает оттепелей. Снежный покров сходит в середине апреля. Лето, продолжительностью три месяца, наступает в мае. Первые заморозки случаются в октябре, через месяц начинается зима.

Растительный и животный мир

Основной покров степи составляют злаковые культуры, растущие пучками, между которыми виднеется земля. Травы хорошо переносят жару и засуху. Некоторые из них сворачивают листву, чтобы избежать испарения. Чаще остальных растений встречается ковыль. Его размер зависит от региона произрастания. Не менее распространен в степи род злаков Тонконог. Колосовидные метелки многолетников являются кормом для животных.

Большинство растений имеет темный окрас листвы, спасающий от лишнего испарения влаги. В степях произрастает ирис карликовый, шалфей луговой, кермек, астрагал, лабазник, шпажник, полынь. Огромное значение играют медоносы: донник, люцерна, гречиха, фацелия, пустырник и подсолнечник.

Фауну степной зоны России нельзя назвать разнообразной. Крупным животным негде спрятаться, поэтому здесь встречаются небольшие зверьки: суслики, сурки, хомяки, тушканчики и ежики. Грызунами питается степная лисица. Мелкие животные служат пищей для волков, диких котов и хорьков. Среди хищных птиц распространены совы, ястребы, луни и канюки. Кроме них, в степях обитают утки, дрофы, журавли и цапли. В степной зоне можно встретить земноводных и рептилий: лягушек, жаб, ящериц и змей. Степные антилопы, сайгаки, живут стадами, и приспособились долгое время обходиться без воды.

Почвы

Чернозем сформировался под воздействием высоких температур и пониженной влажности. Он отличается высокой плодородностью. В верхних слоях активно формируется гумус. Его горизонт в районе Кубани достигает 100 см. Южнее, из-за засухи, часто встречаются засоленные и солончаковые почвы. Во многих районах на поверхности активно протекает процесс эрозии. В условиях засухи можно наблюдать вымывание из верхнего слоя кальция, магния и натрия. В черноземе содержатся миллиарды полезных почвенных микроорганизмов. Распаханные земли степей дают 80% от всей земледельческой продукции России.

Хозяйственная деятельность

Первые поселенцы степей занимались скотоводством. Затем люди начали активно распахивать земли и засеивать их. Сегодня на этих территориях выращивают кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рис. Обилие света и тепла позволяют растить бахчевые культуры, дыни и арбузы. На юге часть земель отведена под виноградники.

Травяной покров — это отличная кормовая база для скота. В степной зоне занимаются разведением птицы, овец, свиней и коров. В крупных городах работают заводы. Рельеф позволяет отстраивать длинные автомагистрали. Степи плотно населены, большие города соседствуют с малонаселенными деревнями.

Экологические проблемы степей России

Деятельность человека, водная и ветровая эрозия приводят к опустыниванию степей. Земля становится непригодной для выращивания урожая, снижается плодородие почв. Из-за сокращения растительности на спад идут популяция животных. В борьбе за урожай человек применяет удобрения, которые загрязняют хрупкую экосистему. Искусственный полив приводит к засолению грунта.

Чтобы сохранить уникальный биом степи, необходимо усилить меры по защите редких растений и животных, создать новые заповедные территории. На охраняемых территориях уязвимые виды смогут быстрее восстановится. Степи России еще можно сберечь, но для этого необходимы совместные усилия государства и гражданского общества.

Источник статьи: http://natworld.info/raznoe-o-prirode/zona-stepej-rossii-raspolozhenie-karta-prirodnye-uslovija-zhivotnye-i-rastenija

Степи это зональный тип ландшафта

УДК 581.524.4: 528.9

О ЗОНАЛЬНЫХ ТИПАХ И ЗОНАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН Россия, г. Санкт-Петербург, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Разнообразие растительного покрова в пределах всей зоны и каждой подзоны в отдельности определяется разнообразием условий местообитаний. Зональные типы формируются на плакорах — водоразделах с суглинистыми почвами. Растительные сообщества иных местообитаний являются зонально-экологическими вариантами зонального типа. Каждая подзона характеризуется своим зональным типом и спектром зонально-экологических вариантов.

Vegetation biodiversity of the entire steppe zone and its subzones depends on the variety of habitats. Zonal types of vegetation form on plakors, which are clay soilplains. Plant communities of other ecotopes are zonal-ecological variants of the zonal type. Each subzone is characterized a specific zonal type and a spectrum of the zonal-ecological variants.

Степная зона Европейской России делится на три широтные подзоны. Геоботаниками традиционно используются типологические категории в названиях этих подзон. «Подзона» — единица ботанико-географического районирования, поэтому типологические названия мы заменили на «географические»: «северная», «средняя» и «южная подзона», которые точнее отражают их широтное положение [4,5].

Во всей степной зоне господствуют сообщества плотнодерновинных злаков. В северной подзоне в них обильно ксеромезофильное и мезоксерофильное разнотравье; в средней — разнотравье беднее и представлено более ксерофильными видами; в южной -полукустарнички содоминируют злакам.

Каждая подзона характеризуется сложной пространственной структурой растительного покрова в связи с разнообразием типов местообитаний. Растительность плакоров — равнин с суглинистыми почвами, хорошо дренируемых, не имеющих связи с грунтовыми водами [1,2], выделяется как зональный тип. Растительные сообщества других типов местообитаний относятся к эдафическим вариантам: гемипсаммофитным, псаммофитным, петрофитным, галофитным и т.д. Мы предложили заменить термин «эдафический» на «зонально-экологический вариант», чтобы подчеркнуть экологическую специфику растительного сообщества в зависимости от его зонального положения и уйти от почвенного «оттенка» в названии [9].

Зональные типы в наибольшей степени соответствуют биоклиматическим условиям и по ним хорошо прослеживаются широтные изменения в пределах зоны. Структура растительных сообществ неплакорных типов местообитаний (экологических вариантов) специфична для каждой подзоны, в них тоже проявляются зональные черты [3], но не так ярко, как в зональных типах. Таким образом, для каждой подзоны характерен свой зональный тип и его экологические варианты. «Зональный тип» не означает «господствующий». В зависимости от региональных физико-географических условий может преобладать тот или иной экологический вариант [8].

Зональными типами (приуроченным к суглинистым незаселенным почвам) в Европейской России являются сообщества следующих формаций:

- в северной подзоне к западу от р. Волги — Stipa tirsa1 и Stipa zalesskii, к востоку от р. Волги — Stipa zalesskii и Stipa pvlcherrima;

- в средней подзоне к западу от р. Волги — Stipa ucramica и Stipa lessingiana, к востоку от р. Волги — Stipa lessingiana;

- в южной подзоне — Stipa sareptana.

Перечисленные выше ковыльные формации можно называть «зональными». Их сообщества могут встречаться в самых разнообразных типах местообитаний в подзоне, где выделяется зональный тип, т.е. в ней данная формация достигает своего фитоценотического оптимума. Например, тырсиковые (Stipa sareptana) степи являются зональными для южной подзоны, ковылковые (Stipa lessingiana) — для средней подзоны и т. д.

Кроме того, сообщества зональных ковыльных формаций распространены и в других подзонах, но там они связаны не с суглинистыми незаселенными почвами, а с супесчаными, песчаными, щебнисто-каменистыми и др., и относятся к зонально-экологическим вариантам зонального типа той или иной подзоны. Например, ковылковые Сообщества таких ковыльных формаций, как Stipa pennata и Stipa capillata, встречаются во всех подзонах, но только в определенных экологических условиях: Во всех подзонах встречаются: Только в южной подзоне довольно большие площади занимают пустынножитняковые (Agropyron desertorum) степи, которые являются индикаторами солонцеватых, иногда — карбонатных почв (галофитный экологический вариант). Экологические варианты степей могут быть представлены не только дерновинными злаками, но и такой жизненной формой, как полукустарничек, которая доминирует в умеренных пустынях. Из них в растительном покрове степной зоны Европейской России заметную роль играют сообщества 3 формаций полукустарничковых полыней: Как видно из сказанного, значительная часть формаций, играющих заметную роль в формировании растительного покрова степной зоны, распространены по всей зоне. Перед исследователями степной растительности стоит такая важная задача, как сравнение структуры сообществ одной формации по всем подзонам и выявление дифференциальных признаков каждого экологического варианта, по которым можно определить подзональное положение территории. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 11-05-00088). Для того чтобы оставить комментарий вы должны авторизоваться на сайте! Вы также можете воспользоваться своим аккаунтом вКонтакте для входа! Источник статьи: http://orenpriroda.ru/steppene/prosteppe/101-prosteppe-2011/3592-%D0%BE-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8