Определение и трактовка термина «ландшафт»

Термин «ландшафт» происходит от немецкого «die Landschaft» и дословно означает «вид», «пейзаж». В таком значении он впервые появился в немецкой географической литературе в начале XIX в. В русской географии этот термин утвердился благодаря работам Л.С.Берга и Г.Ф. Морозова как синоним природного территориального комплекса. Именно в таком значении существует ряд определений ландшафта, одно из наиболее полных принадлежит Н.А. Солнцеву: «Ландшафт– это генетически однородный природный территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из свойственного только данному ландшафту набора динамически сопряженных и закономерно повторяющихся в пространстве основных и второстепенных урочищ» (Морфологическая структура географического ландшафта. М., 1962, с. 44). В этом определении учтены основные особенности ландшафта: а) это территория, обладающая генетическим единством, т.е. общностью происхождения и дальнейшего развития, в силу чего ее размеры довольно значительны – до сотен квадратных километров; б) в его границах геологическое строение, рельеф и климат характеризуются относительной однородностью, благодаря которой формируется система закономерно повторяющихся местообитаний для его биогенных компонентов; в) каждый ландшафт отличается от другого своей структурой, т.е. набором более мелких ПТК, выступающих его структурными элементами, Последние связаны между собой генетически и динамически и образуют единую природную территориальную систему.

Считается неоспоримым утверждение, что основным свойством ландшафта выступает его однородность. Однако в ландшафте представлены различные природные компоненты и присутствуют локальные, более дробные ПТК – фации и урочища, что невольно наводит на мысль о разнородности комплекса. В действительности однородность ландшафта обеспечивается его генезисом, в котором отражается однородность зональных (климатических) и азональных (рельефа, геологических отложений) факторов. Из этого становится очевидным, что набор фаций и урочищ в ландшафте носит не случайный, а упорядоченный, закономерный характер, который подтверждает относительную однородность ПТК.

Н.А. Солнцев дает определение ландшафта «снизу», обращая внимание на состав более простых ПТК в его пределах. Вместе с тем ландшафт одновременно является частью множества более сложно организованных природных территориальных комплексов, из которых состоит географическая оболочка. Поэтому А.Г. Исаченко предлагает определение ландшафта «сверху», подчеркивая, что оно служит дополнением к первому: «Ландшафт – генетически единая геосистема, однородная по зональным и азональным признакам, и заключающая в себе специфический набор локальных геосистем» (Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М., 1991, с. 111).

Существует три трактовки термина «ландшафт»: региональная, типологическая, общая.

В соответствии с региональной (или индивидуальной) трактовкой ландшафт понимается как конкретный индивидуальный ПТК, как неповторимый комплекс, имеющий географическое название и точное положение на карте. Такая точка зрения высказана Л.С. Бергом, А.А. Григорьевым, С.В.Калесником, поддержана Н.А.Солнцевым, А.Г. Исаченко. Региональный подход к изучению ландшафтов оказался весьма плодотворным. Благодаря ему получили развитие следующие разделы ландшафтоведения: морфология ландшафта, динамика ландшафта, методика ландшафтного картографирования, систематика ландшафтов, прикладное ландшафтоведение.

По типологическойтрактовке (Л.С. Берг, Н.А. Гвоздецкий, В.А. Дементьев) ландшафт – это тип или вид природного территориального комплекса. В почвоведении существует понятие о типах и видах почв, в геоморфологии – о типах рельефа, а в ландшафтоведении можно говорить о типах, родах, видах ландшафта. Типологический подход необходим при средне- и мелкомасштабном картографировании ПТК значительных по площади регионов. Он ускорил разработку классификации ландшафтов. Так, при составлении ландшафтной карты БССР изучались и картографировались типологические ПТК (см. рис. 9). Их выделение производилось на основе изучения конкретных индивидуальных ландшафтов, черты сходства между которыми позволили объединить их в те или иные типологические группы (рис. 2).

Общаятрактовка термина «ландшафт» содержится в трудах Д.Л. Арманда и Ф.Н. Милькова. В их понимании синонимами ландшафта выступают природный территориальный комплекс, географический комплекс. Можно говорить: ландшафт Русской равнины, ландшафт Кавказа, ландшафт Полесья, болотный ландшафт. Такая точка зрения широко распространена в научно-популярной географической литературе.

В последние годы в работах некоторых географов наметилась тенденция заменить понятие «природный территориальный комплекс» термином «геосистема» (географическая система), предложенным В.Б. Сочавой в

Рис. 2. Соотношение индивидуальных и типологических единиц ландшафтоведения (по Н.А.Солнцеву, 1962, В.А.Николаеву, 1978).

1963 г. По его мнению, геосистема есть участок земной поверхности, в пределах которого «компоненты природы находятся в системной связи друг с другом и как определенная целостность взаимодействуют с космической сферой и человеческим обществом» (Введение в учение о геосистемах. Новосибирск, 1978, с. 292). В.Б. Сочава считал, что геосистема — природное образование, изучаемое с позиций общей теории систем.

Понятие о системе не ново в науке, в географии оно существует давно. Современный интерес к системам вызван тем, что по мере накопления знаний исследователи перешли от описания объектов к изучению взаимосвязей внутри них и между ними. Это привело к необходимости анализировать большое количество переменных величин. Изучать такие сложные ситуации традиционными методами стало невозможным, возникла потребность в изменении не только методов исследования, но и мышления. Результатом явилась разработка математической теории систем, обладающей абстрактным математическим языком и позволяющей исследовать любые возможные структуры, режимы, состояния, которые свойственны сложным динамическим системам. Для изучения последних появилась специальная наука кибернетика, с которой связаны успехи общей теории систем. Большой вклад в развитие этой теории внесли Л. Берталанфи (1962), У.Р. Эшби (1969), Р. Чорли (1964). Под системойпонимается целостное образование, характеризующееся следующими чертами: 1) множеством признаков (элементов); 2) множеством отношений (взаимосвязей) между этими признаками; 3) множеством взаимосвязей между признаками объекта и внешней средой (см.: Д. Харвей. Научное объяснение в географии. М., 1974, с. 434—435).

Структура любой системы складывается из элементов и связей между ними. Элементы систем, являясь признаками объекта при заданном масштабе исследований, сами могут рассматриваться как системы более низкого уровня в другом масштабе.

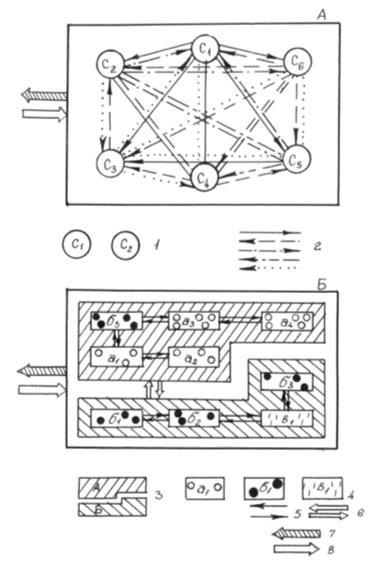

Если сопоставить понятия о геосистеме и о природных территориальных комплексах, то можно легко обнаружить, что последние обладают всеми свойствами сложной динамической системы. ПТК – целостные образования открытого типа, свободно обменивающиеся веществом и энергией с окружающей средой. Элементами природных территориальных комплексов как сложных динамических систем выступают, с одной стороны, природные компоненты, а с другой – ПТК более низкого ранга. Все они характеризуются наличием множества взаимосвязей между собой и природной средой. Наглядное представление об элементах ПТК и их взаимосвязях дают графические модели(рис. 3). Моносистемная (топическая) модель отражает расположение и взаимосвязи природных компонентов в ландшафте, полисистемная (хорическая) – ПТК более низкого ранга и взаимодействия между ними. В.С. Преображенский указывает, что им присущи, кроме того указанных выше, следующие свойства систем: 1) устойчивость против статически случайных возмущающих воздействий среды; 2) возможность перевода из одного состояния в другое (управление) путем воздействия на элементы и подсистемы; 3) эмерджентность – наличие качеств, которые не наблюдались ни у одного из их элементов в отдельности, т. е. такого свойства, которое появилось в результате взаимодействия элементов (Беседы о современной физической географии. М., 1972, с. 66).

Понятие «геосистема» охватывает не только природные территориальные комплексы, но и антропогенные ландшафты (урбоэкосистема), а также ряд других природных (речная система), природно-хозяйственных (геотехническая система) и даже социально-экономических (транспортная система) явлений. Таким образом, геосистема – понятие более широкое, чем ПТК, поэтому замена старого термина новым и не идентичным нецелесообразна.

Рис. 3. Модели представления ландшафта (по В.С. Преображенскому, 1967).

А – моносистема, Б – полисистема; 1 – компоненты, 2 – связи между компонентами геосистемы: 3 – ранга n, 4 – ранга n-1; связи между геосистемами: 5 – ранга n-1, 6 – ранга n; 7, 8 – связи со средой.

Начиная со второй половины XX в. в естественных науках стал использоваться системный подход, который к концу столетия стал основным методологическим средством исследования различных объектов и явлений. Для ландшафтоведения системный подход был присущ изначально, что отразилось в иерархии морфологических и классификационных единиц, строгой таксономии единиц ландшафтного районирования. Вместе с тем укоренение системных взглядов в естественных науках сыграло большую роль в дальнейшем развитии ландшафтоведения. По мнению И.И. Мамай (1999), благодаря этому обстоятельству появилась возможность использования представлений, терминов и методов других наук, что позволило сформировать стройную схему исследования геосистем с учетом процессов как между элементами, так и между геосистемами и средой. Кроме того, усилилось внимание к изучению функционирования геосистем, что дало толчок для развития методов их моделирования и создания географических информационных систем (ГИС) на ландшафтной основе. ГИС представляет собой компьютерную систему, обеспечивающую сбор, обработку, отображение и распространение пространственно-координированных данных, интеграцию данных и знаний о территории для их эффективного использования при решении научных и прикладных географических задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и управлением окружающей средой и территориальной организацией общества. 1)

В структуре ГИС выделяются базы данных и система управления этими базами. Базы данных – комплекс тематических послойных карт и система, способная осуществить территориальную привязку любого участка к географическим координатам. Система управления базами данных представляет собой совокупность программных и технических средств, обеспечивающих функционирование ГИС. Она предусматривает возможность ввода данных, их накопления, обновления, хранения, способы поиска, формы выдачи материала. В мире создано множество функционирующих ГИС, и большинство из них решают частные географические задачи. Однако ГИС целесообразно создавать для решения крупных комплексных проблем, требующих всестороннего анализа природных, социальных и экономических факторов. Именно такая задача ставится перед создателями глобального ресурсного информационного банка данных (GRID), функционирующего под эгидой программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

В качестве основной единицыв ландшафтоведении выступает __________

1 Гармиз И.В., Кошкарев А.В., Межеловский Н.В. т др. Геоинформационные технологии: принципы, международный опыт, перспективы развития. — ВНИИ экономики минер. сырья и геолого-разведочн. работ, 1989. – №4. С.10.

ландшафт в региональной трактовке. Приводим некоторые аргументы в пользу этого:

1. Фации и урочища всегда образуют сопряженные ряды, которые характеризуются общей направленностью процессов перераспределения атмосферных осадков, тепла, миграции химических элементов, расселения микроорганизмов. Сопряженный ряд фаций формируется, например, на склонах холма, где фации вершинной поверхности, склона, подошвы с типичными для них почвами и растительностью развиваются в тесной зависимости и взаимосвязи. Поэтому изучать процессы в пределах одной изолированной фации нецелесообразно и методически неверно. Объектом же географических исследований может выступать только территория, в границах которой наиболее отчетливо проявляются современные процессы, показывающие тенденции естественного развития. Среди ПТК такие качества в наибольшей степени свойственны ландшафтам, не образующим сопряженных рядов и отличающимся относительной независимостью друг от друга.

2. Ландшафту свойственна значительная устойчивость. Смену одного ландшафта другим наблюдать невозможно, так как по времени она намного превосходит продолжительность жизни человека. Формирование же и коренное изменение урочищ и фаций происходит на наших глазах. Достаточно понизить уровень грунтовых вод на болоте, как исчезает влаголюбивое болотное разнотравье, прекращается торфонакопление, изменяются микроклиматические особенности – и все это в течение очень короткого промежутка времени.

3. В ландшафте обычно представлены все наиболее типичные черты природы той или иной конкретной зоны, чего нельзя сказать о комплексах более высокого таксономического ранга, которым в зонально-азональном отношении свойственна гетерогенность. Не отражают типичных черт ландшафтной зоны и локальные ПТК – урочища и фации, в структуре которых всегда встречаются комплексы, характерные для соседних зон. Только ландшафт с полным набором урочищ и фаций создает целостное представление о природных условиях зоны.

Источник статьи: http://megalektsii.ru/s61481t7.html

Существует три трактовки термина «ландшафт»: региональная, типологическая, общая.

В соответствии с региональной трактовкой ландшафт понимается как конкретный индивидуальный ПТК, как неповторимый комплекс, имеющий географическое название и точное положение на карте. Такая точка зрения высказана Л.С. Бергом, А.А. Григорьевым, С.В. Калесником, ее придерживаются Н.А. Солнцев, А.Г. Исаченко и др. Региональный подход к изучению ландшафтов оказался весьма плодотворным. Благодаря ему получили развитие следующие разделы ландшафтоведения: морфология ландшафта, динамика ландшафта, методика ландшафтного картографирования, систематика ландшафтов, прикладное ландшафтоведение.

По типологической трактовке (Л.С. Берг, Н.А. Гвоздецкий, В.А. Дементьев) ландшафт – это тип или вид природного территориального комплекса. В почвоведении существует понятие о типах и видах почв, в геоморфологии – о типах рельефа, а в ландшафтоведении можно говорить о типах, родах, видах ландшафта. Типологический подход необходим при средне- и мелкомасштабном картографировании ПТК значительных по площади регионов.

Общая трактовка термина «ландшафт» содержится в трудах Д.Л. Арманда и Ф.Н. Милькова. В их понимании синонимами «ландшафта» выступают природный территориальный комплекс, географический комплекс. Можно сказать ландшафт Полесья, болотный ландшафт. Такая точка зрения широко распространена в научно-популярной географической литературе.

1.5. Границы ландшафта. Еще Л.С. Берг говорил, что ландшафты разделяются естественными границами. Этим он подчеркивал объективность существования границ ландшафта. По его мнению, они реально существуют в природе и должны проводится объективно, а не произвольно. Однако практики часто сталкиваются с трудностями при проведении границ. Существуют два взгляда на проведение границ: 1) линейности (резкости) ландшафтных границ и 2) постепенности, размытости. Однако прежде всего следует подчеркнуть, что границы ландшафта имеют комплексный характер.

Во-первых, граница между сложными ландшафтами должна найти свое выражение в изменении их морфологического строения, т. е. набора морфологических единиц. По существу граница ландшафта должна складываться из границ отдельных «пограничных» урочищ, которые мы должны отнести то к одному, то к другому ландшафту. Сложность заключается в том, что многие урочища имеют переходный характер и могут быть отнесены к обоим ландшафтам. Поэтому, основываясь на изменениях морфологического строения ландшафтов как важном признаке, мы получаем чаще всего не линейные границы, а переходные полосы. Действительная ширина ландшафтных границ варьирует в широких пределах.

Во-вторых, граница должна также учитывать рубежи отдельных компонентов, т. е. граница ландшафта должна складываться из многих частных границ. Однако пространственные переходы у разных компонентов проявляются неодинаково, и по этому параметру трудно провести четкую границу ПТК. Хочется напомнить, что ландшафт – трехмерное тело, следовательно, у него должны быть внешние границы в литосфере и тропосфере. Существует представление, согласно которому каждой таксономической единице геосистем соответствует определенный слой в географической оболочке, т. е. чем выше ранг геосистемы, тем больше ее вертикальная мощность. По В.Б. Сочаве, вертикальная мощность фации 0,02–0,05 км; ландшафта – 1,5–2,0 км; ландшафтной провинции – 3,0–5,0 км. Однако эти логичные теоретические рассуждения очень трудно доказать на практике.

Пределы ландшафта в атмосфере следует искать там, где влияние данного ландшафта на атмосферные процессы исчезает. К.Н. Дьяконов установил, что в условиях антициклональной погоды межфациальные различия в температуре воздуха сглаживаются уже на высоте 2,0–5,0 км; границы урочищ по этому же признаку находятся на высоте 7,0–9,0 км. Однако эти наблюдения основаны на учете лишь одного климатического показателя в условиях одного сезона года и не могут считаться исчерпывающими. Для ландшафта нет даже отрывочных данных. Однако, учитывая значительную подвижность воздушной среды, это сделать слишком сложно. Хотя многие исследователи считают, что к ландшафтам, бесспорно, относится приземный слой тропосферы – до 30–50 м, а иногда и более над земной поверхностью, где сказывается влияние растительности на движение воздуха, осуществляется перенос пыльцы, а многие насекомые проводят большую часть жизни.

Нижняя граница ландшафта определяется также глубиной, до которой прослеживается непосредственное взаимодействие компонентов ландшафта и наблюдаются процессы трансформации солнечной энергии, круговорота влаги, выветривание, активная геохимическая деятельность организмов, а также сезонная ритмичность процессов. Внутригодовые колебания температуры сказываются до глубины 20–30 м. Пределы проникновения свободного кислорода в земную кору обычно совпадают с верхним уровнем грунтовых вод. Наибольшая мощность зоны окисления составляет около 60 м, в особых случаях до 300 м. Мощность коры выветривания измеряется величинами от десятков метров до 100 м и более. Очевидно, что границы ландшафта в литосфере также не могут быть резкими. Поэтому верхнюю толщу пород можно рассматривать как внешний ярус ландшафта, в рамках которого его нижняя граница постепенно исчезает.

1.7. Ландшафтное моделирование.Последняя четверть XX в. предстает перед нами как эпоха моделирования. К настоящему времени сложилось множество определений термина «модель». Наиболее общим из них следует считать следующее: модель – это некоторый заместитель, в чем-либо подобный оригиналу, заменяющий на время объект изучения в длительном и сложном процессе познания. Особенно острую потребность в моделях ощущают науки, имеющие дело со сложными образованиями, состоящими из множества разных элементов, способных существовать во многих состояниях.

Модели – мощнейшее орудие познания. Построение модели, включающей множество элементов, позволяет объединить, с одной стороны, извечное стремление науки к разложению сложного объекта на элементы, а с другой – к объединению этих элементов. Это удачное сочетание двух противоречивых тенденций делает модели незаменимым инструментом исследования таких сложно организованных объектов, как ландшафты. Модели выступают как одно из сильнейших методических средств, сопровождающих внедрение системного подхода в географию. Будучи некоторым заместителем, в чем-либо подобным оригиналу, модели выполняют в географической деятельности ряд функций: коммуникативная, модель-представление, модель-концепция, модель-протокол, модель-результат.

Существование множества моделей вызывает к жизни вопрос об их классификации. различают классы моделей: вербальный, матричный, графический и математический. Часть из них представлена набором подклассов и видов.

К вербальным моделям относятся модели-образы, дефиниции, законы науки, названия типов ландшафтов. Все они выполняют основную функцию модели – замещают в исследовании сам изучаемый объект.

Модели-образы. Анализируя множество моделей, нельзя не заметить влияния, оказываемого на их характер образом модели-донора, некоторой материнской модели, порою достаточно простой. Так, в работах Д.Л. Арманда отчетливо выступает стремление создать модель ландшафта по образу машины. Многие модели построены по аналогии с электросетью и сетью коммуникаций и т. д. Основная функция моделей-образов – помочь нахождению аналогии между ландшафтом и другими, более хорошо изученными объектами, с целью использования для познания ландшафтов подходов и методов, разработанных в других областях знания.

Дефиниции – определения понятий – как модели играют колоссальную роль. Воспринятая исследователем дефиниция – будь то определения ландшафта, структуры, связи и т. д. – постоянно присутствует в его сознании, участвует в формировании графических, математических и сложных картографических моделей.

Законы науки – эмпирические и теоретические – также могут выступать в роли моделей. Так, общий закон о связи компонентов ландшафта между собой выступил в 1920-е гг. моделью, позволяющей по растительности судить о почвах, а позднее по растительности – о климате.

Названия типов (географические названия) – моренный ландшафт, пойменный ландшафт – это, пожалуй, одни из наиболее ранних вербальных моделей. Основная их функция – «портретная».

Матричныемодели являются связующим звеном между вербальными и блоковыми, а иногда и картографическими моделями. Хотя диапазон их использования в ландшафтоведении очень широк, они, к сожалению, не нашли отражения в методических исследованиях. Нередко матричные модели дополняют картографические (и могут входить в их состав), выступая в форме легенды-таблицы. Иногда они используются на начальном этапе математического моделирования. Применяют их также для типологической группировки ландшафтов (две группы признаков типизации), для изучения размещения ландшафтов относительно друг друга (по двум осям).

Графическиемодели настолько разнообразны, что их анализ позволяет сделать следующие выводы: 1) широкое использование графических моделей свидетельствует об активном внедрении процессов абстрагирования в географическую деятельность, 2) разнообразие моделей, для познания одного географического объекта свидетельствуют о продолжающемся углублении представлений нашей науки о реальной действительности. Многообразие графических моделей позволяет сгруппировать их в три группы, выступающие подклассами в пределах класса: плоские, объемные, динамические, в свою очередь состоящие из набора видов. В пределах плоских моделей выделяются виды: блоковые, картографические, аэроснимки и космические снимки. блоковые, занимая важное место в ряду «вербальные – блоковые – математические», наилучшим образов отражают реальную связь между элементами и частями систем и системой в целом, между системой и ее окружением. Они выразительно, в явной форме (в отличие от математических) и наглядно отражают идею исследователя. Без предварительного создания и осмысления графической модели переход к математической практически бессодержателен. обострилась потребность в блоковых моделях в период развертывания массовых стационарных исследований. Здесь они выступали как программа исследований и модели обобщения. Модели – не просто сочетания геометрических фигур и стрелок, они должны подчиняться основным законам своего языка. А так как модель – запись высказывания, то содержание его передается формой, размером и порядком значков.

Анализ блоковыхсистем выявил существование двух групп моделей. В первой из них в качестве элементов выступают компоненты природы: литосфера, гидросфера, биосфера, атмосфера или характеристики их состояния (рельеф, климат). Во второй – комплексы более низкого таксономического ранга. Первая группа моделей называется моносистемной (топической), вторая – полисистемной (хорической).

В первой группе моделей на передний план выступают как бы вертикальное строение ландшафта и связи, в которых преобладает вертикальная составляющая: между литосферой и атмосферой, атмосферой и гидросферой и т. д. Моносистемные модели отражают совершенствование представлений о составе и соотношении компонентов и частей ландшафта; роли и характере связей между компонентами; связи ландшафта со средой; роли изменений ландшафта.

Во второй группе моделей основное внимание уделяется горизонтальной составляющей пространственной организации ландшафта, го-ризонтальным связям. Интенсивно происходит усложнение блоковых моделей. Создаются каскадные модели, где объединение компонентов более низкого ранга рассматривается как следствие однонаправленной связи. Наиболее сложным пространственным вариантом выступают модели сетевые и каркасные.

Картографические модели.Многократно освещалась двуединая роль ландшафтной карты как своеобразной информационной системы, в которой в свернутом виде содержатся данные о компонентах, как направляющей основы развертывания серии карт природы. Сегодня уже можно говорить о некоторых тенденциях эволюции картографической модели ландшафтов. Большинство их связано со стремлением повысить информационную емкость картографической модели. При этом намечаются два направления. Первое – повышение емкости единичной карты за счет обогащения контуров индексами и цифрами, показа большего числа таксономических ступеней и т. д. Второе – повышение информативности ландшафтной картографической модели путем перехода от единой карты к серии карт. наметилось также формирование модели из двух карт: например, реконструированных и современных (антропогенных) ландшафтов.

Аэроснимки и космические снимки.Речь идет о результатах различного вида дистанционных съемок (фото, тепловой, лазерной, радарной). Они, бесспорно, выступают для исследователя моделями – заместителями местности. В то же время это модели особого рода. Отделение существенных и несущественных черт осуществляется в них с помощью приборов, разрешающая способность которых определяет меру «замещения» местности. Снимки богаты содержанием. Но все же пока они чаще занимают место в ряду: местность – блоковая модель – снимок – карта. Иными словами, они выполняют функцию модели-инструмента, модели-протокола.

В пределах объемных моделей можно выделить три вида: стереоскопические, блок-диаграммы, голографические. Динамическиемодели в свою очередь подразделяются на: кинематографические, мультипликационные, диафильмы.

Математические модели представляют собой набор символов. К ним должна быть приложена программа для дальнейшей обработки данных на ЭВМ. Эти модели широко применяются в ландшафтоведении. Особенно интенсивно этот процесс стал развиваться в 80-е гг. ХХ-го столетия, что связано с внедрением персональных компьютеров, позволяющих оперативно обрабатывать получаемую разнородную информацию и выдавать ее потребителю в удобном для него виде.

Источник статьи: http://stydopedia.ru/5x1c.html