Урожаи морских огородов

Истории неизвестно, кто, когда, и на каких берегах впервые понял, что сложный и опасный труд рыбака, зависящий от погоды и удачи, можно с успехом заменить разведением даров морей и рек как отраслью собственного хозяйства. История аквакультуры насчитывает уже более 4000 лет, а возможно, практика разведения «водных источников питания» возникла еще во времена неолита — и она по праву считается одной из индустрий будущего.

Одним из отцов мировой аквакультуры и даже автором соответствующего учебного пособия считают китайца по имени Фан Ли, что в 599 году до нашей эры опубликовал книгу-наставление по разведению рыбы. Известно, что в древнем Китае уже 3750 лет тому назад создавались рыборазводные пруды, а несколько позже (1120 г. до н.э.) это стало отраслью товарного производства. Рыбоводство в пресноводных прудах-хозяйствах успешно развивалось в Древнем Египте, Месопотамии, Греции, Риме и других государствах.

Жители морских побережий тоже испокон веков начали создавать морскую аквакультуру. В период Римской империи в солоноватых лагунах Адриатики успешно разводили кефаль. Сделать море огородом издавна старались жители Тихоокеанских островов, используя для содержания и выращивания рыб небольшие морские заливы и бухты. В середине XV века на Гавайских островах существовали специальные бассейны для выращивания морских рыб, которые отделялись от моря при помощи довольно протяженных валов и плотин. К 1900 году сохранилось 159 таких древних сооружений.

Япония, Китай, Корея, Филиппины, Индонезия — страны Тихоокеанского бассейна самой природой предназначены для существования морских ферм. Использование естественной биопродуктивности морских экосистем для культивирования нужных животных и водорослей — основа этой многовековой практики. В Японии задолго до Европы, еще в XVII веке, начали разводить устриц, а также морских гребешков. Японцы знали толк и в разведении морских водорослей — их подводные плантации еще 300 лет назад давали до 50 тонн в год.

В Европе и США товарная марикультура начала бурное развитие в конце XIX века. Именно тогда появились, например, знаменитые устричные фермы Аркашона на юге Франции. Эти места славились дикими устрицами со времен галло-римской эпохи. В 1849 году здесь были созданы первые во Франции императорские устричные парки, разводившие плоских устриц, или «граветте» (Ostrea edulis). В 1865 году местный каменщик Жан Мишле придумал технологию «известкования» с целью усовершенствовать операцию детрокажа — процесса съема устричной молоди, закрепленной на черепичных плитках, без повреждения раковины.

История устричных ферм Гаскони изобилует драматически-поучительными эпизодами. Внедрение чуждого моллюска-интродуцента в эти воды однажды привело к полному вымиранию исконного вида: в 1868 году судно «Morlaisien» с грузом португальских вогнутых устриц (Crassostera angulata), намеревалось укрыться в эстуарии Жиронды, спасаясь от приближавшегося шторма. Вследствие возникшей задержки живой груз начал портиться, и капитан решил сбросить раковины за борт. Спустя несколько лет португальские устрицы закрепились и размножились на всем протяжении гасконского побережья, а несколько позже полностью завоевали воды залива. Плоская острея граветте вымерла вследствие эпизоотии, случившейся в 1920-х годах. В 60-70-х годах XX века не повезло уже португальской устрице: ее уничтожила эпизоотия вирусного происхождения. Любимое лакомство французов исчезло из меню ресторанов — устричная отрасль испытала серьезнейший кризис за всю свою историю. Во избежание социального взрыва было принято решение массово импортировать из Японии устрицы Crassostrea gigas. В наше время в Аркашонском заливе выращивается исключительно японская устрица; оставшиеся дикие граветте встречаются в естественной среде крайне редко.

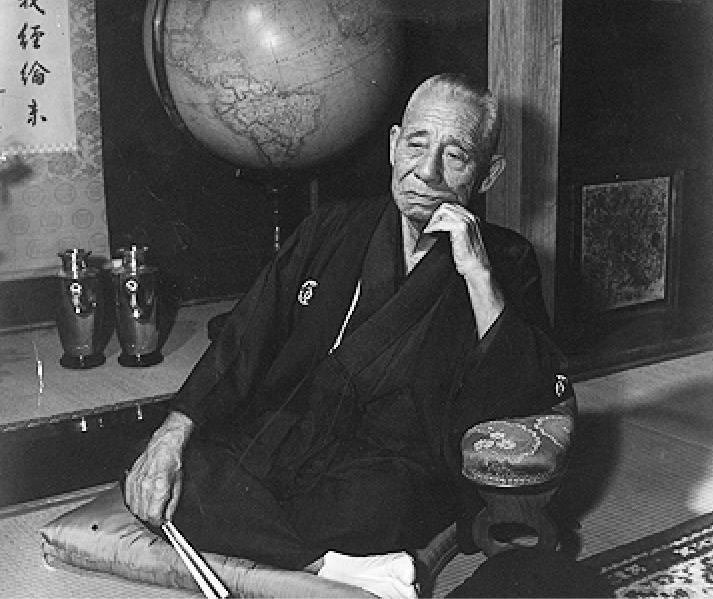

Если европейцев больше интересовало богатство стола, то на другом конце планеты — в Японии — в это время задумывались о прекрасном. В 1888 году в бухте Симмэй района Сима японским предпринимателем и естествоиспытателем Кокити Микимото была создана первая в мире плантация по выращиванию жемчуга.

Микимото постоянно думал о том, можно ли искусственно вырастить совершенный жемчуг, по качеству не отличающийся от натурального. До тех пор считалось, что жемчуг, как чудо природы, не поддается усилиям человека воссоздать естественный процесс его образования. С самых первых шагов в этом деле Микимото приходилось бороться с природой: с осьминогами,

холодным течением, морскими водорослями, и особенно, с красным приливом — результатом аномального размножения планктона при сочетании с неблагоприятными температурными факторами. Красный прилив января 1905 года оказался безжалостным, приведя к печальным последствиям — более 850 тысяч устриц погибли. Микимото заперся в своей лаборатории, и словно в забытьи одну за другой открывал раковины. И из раковины с погибшей устрицей он вынул круглую жемчужину такого прекрасного качества, что ее невозможно было отличить от натурального жемчуга!

В 1927 г. во время поездки по США и Европе Микимото побывал в гостях в доме у Томаса Эдисона в Вест-Оранже штата Нью-Джерси. Внимательно разглядывая жемчуг, подаренный ему Микимото, Эдисон произнес: «Есть две вещи, которые нельзя сделать в моей лаборатории — бриллианты и жемчуг. Одно из чудес мира — то, что вы смогли получить жемчуг. Ведь это считалось невозможным с точки зрения биологии».

За изобретение завоевавшей мир технологии выращивания высококачественного морского жемчуга Кокити Микимото был удостоен титула Жемчужного короля. Его портрет— барельеф в 1985 году был размещен в Патентном бюро среди экспонатов серии «Десять великих изобретателей Японии».

В настоящее время раковинных моллюсков интенсивно выращивают во многих европейских странах, США, Японии, Южной Корее, Китае и др. Так, Испания ежегодно получает около 160 тыс. тонн мидий со своих подводных ферм, Голландия и Франция — 80-100 тыс. тонн, Китай более 120 тыс. тонн, Италии — 25 тыс. тонн. В США получают урожай устриц до 400 тыс. тонн в год, в Японии — 270 тыс. тонн.

Объектами марикультуры сегодня являются многие виды рыб. Например, в Японии ежегодно получают около 150 тыс. тонн желтохвоста (сериолы), в солоноватых водах Филиппин, Индонезии и Тайваня выращивают десятки тысяч тонн молочной рыбы и тиляпии. У берегов Италии, Югославии и других средиземноморских стран в лагунах выращивают таких ценных рыб как угорь, спаровые рыбы, кефаль и др. В Норвегии и Шотландии в небольших прибрежных бухтах выращивают молодь трески, сельди и камбалы с последующим выпуском в море.

Технологии марикультуры развиваются и осваивают новые виды животных. В Японии, Китае, странах Латинской Америки, США и многих других странах выращивают до 70 тыс. тонн креветок, в Японии ежегодно выращивают 25-30 тыс. тонн морских ежей. В промышленных масштабах в мире культивируется более 100 видов рыб, речные раки, креветки, моллюски, морские водоросли. При этом стоимость продукции аквакультуры в мире практически сравнялась со стоимостью добываемых водных биоресурсов.

В России аквакультура (в частности марикультура) пока не получила должного развития (0,2% от общемирового производства). В Черном море выращиваются в небольшом количестве устрицы и кефаль. Кроме того, разрабатываются научные принципы высокоэффективного управляемого лососевого хозяйства. Создаются кефалевые хозяйства в Причерноморье и товарные хозяйства по выращиванию лососевых рыб на Балтийском море. Проводятся работы по выращиванию тихоокеанских лососей в Каспийском море и по их вселению в Белое море.

На Российском Дальнем Востоке промышленная марикультура ведет отсчет с конца 1970-х годов. На первом этапе ставилась задача разработки биотехнологий культивирования приморского гребешка, мидии, тихоокеанской устрицы и ламинарии с учетом применяемых методов марикультуры в Японии и Корее. Методическая задача была решена — разработаны и успешно внедрены в производство технологии выращивания этих гидробионтов. Однако рентабельного функционирования созданных марикультурных хозяйств добиться не удалось, и они все пришли в упадок. Исключение составляют лишь несколько ферм, держащихся все эти годы на энтузиазме владельцев. В нынешних условиях в крае начинается возрождение марикультуры, и на нее делают серьезную ставку в стратегии развития региона.

У дальневосточных биологов есть абсолютно уникальный опыт — создание одного из первых научно-промышленных хозяйств по разведению трепанга или «морского огурца» — беспозвоночного животного из типа иглокожих.

Дальневосточный трепанг — исконный популярный объект промысла. В бухтах Японского моря водилось несметное количество этого существа, считавшегося деликатесом и уникальным средством народной медицины. Интенсивная добыча поставила его на грань уничтожения, сделала объектом браконьерства и контрабанды. С середины прошлого века трепанг стал одним из объектов научных исследований, которые стали проводиться в ТИНРО. Разработка технологий его воспроизводства стала замечательным достижением ученых.

Особенностью биотехники ТИНРО-Центра по воспроизведению трепанга заключается в том, что его содержание и вскармливание проводится только на первой, личиночной стадии роста, когда особи очень уязвимы и особо нуждаются в дополнительной поддержке. На этом этапе они находятся в специализированных бассейнах, получают особые корма, разработка которых была также проведена в ТИНРО-Центре. А когда экземпляры трепанга достигают стадии жизнестойкой молоди (становятся окрашенными и вырастают до длины 2 см и более), их выпускают на донную плантацию, то есть в естественную среду обитания. Такой способ выращивания называется пастбищным. Необходимо около 5 лет для того, чтобы трепанг вырос до товарного вида, годного к промысловому изъятию. Успешное внедрение этой технологии разведения трепанга началось в бухте Киевка в Лазовском районе Приморского края.

Марикультуру во всем мире заслужено считают технологией будущего. Море давало и дает человеку множество чудесных возможностей ведения хозяйства, не нарушая естественных природных процессов и гармонии. И, учитывая продолжающийся рост населения планеты, развитие отрасли имеет далеко не только кулинарное и коммерческое значение.

Источник статьи: http://scientificrussia.ru/articles/zolotoe-dno

Водоросли как удобрение для огорода, можно ли использовать?

Морские водоросли содержат в изобилии полезные компоненты, поэтому они вполне пригодны не только в качестве продукта питания, но и для удобрения почвы. Их можно добавлять в компост в сыром виде, готовить жидкие или порошкообразные удобрения, применять как мульчирующий материал. Это один из вариантов минеральной подкормки органической природы, который поможет обогатить почву веществами, необходимыми растениям.

Можно ли использовать?

Морские водоросли часто выбрасывает прибоем на берег, чем и пользуются местные крестьяне или фермеры, собирая их для своих сельскохозяйственных угодий. С давних времен известно, что в них содержатся полезные для растений питательные вещества и внесение в почву помогает получить хороший урожай сельскохозяйственных культур. Обычно для этих целей используют зеленые, красные и бурые водоросли. Их легко можно собрать на прибрежном пляже или снять с морских камней.

В составе водорослей содержится практически вся таблица Менделеева. Не случайно их используют в питании, косметологии, для создания БАДов и лекарственных препаратов. Не обошли их вниманием и овощеводы, которые заметили значительную прибавку урожая при их применении.

Состав и свойства

В состав «подводных растений» входят

- макро- и микроэлементы,

- азот и калий в значительных концентрациях,

- много йода,

- полисахариды,

- витамины,

- аминокислоты.

Все эти составляющие важны для растений и играют значительную роль в процессе их роста и развития.

Удобрения из водорослей имеют ряд преимуществ по сравнению с наиболее привычным навозом и компостом, поскольку не содержат семена сорных растений, грибные споры, яйца гельминтов. За счет полисахаридов улучшается структурно-механический состав почвы благодаря их взаимодействию с почвенной влагой. Витамины и аминокислоты питают корневую систему, что позволяет культурам лучше расти и развиваться.

По количеству азота экзотические удобрения превосходят навоз. Кроме того, на поверхности слоевищ находятся азотфиксирующие бактерии, которые «работают» в почве, образуя доступные азотистые соединения. Содержание фосфора в их составе несколько ниже, но этот недостаток компенсируется суперфосфатом, который добавляют в компост.

Улучшает состояние растений калий, находящийся в доступной для культур форме. По количеству калия многие виды водорослей не уступают калийным удобрениям, но усваиваются значительно лучше.

Водоросли богаты йодом, занимающим не последнее место в повышении урожайности. Он повышает концентрацию полезных веществ в растении: например, у свеклы — содержание сахаров, у картофеля – количество крахмала. И обладает еще одним уникальным свойством – способностью защищать садово-огородные культуры от вредителей и болезней. Например, благодаря йоду томаты меньше подвержены корневой гнили и мозаичной болезни.

Другие микроэлементы также нужны для получения богатых урожаев. Их недостаток ведет к отставанию в развитии и снижению иммунитета растений. Каждый из составляющих компонентов «подводного удобрения» выполняет определенную роль, меняя структуру и качество почвы.

Как приготовить удобрение

Соберите водоросли на побережье или извлеките их из местного пруда. Проследите за тем, чтобы ваши действия не нанесли урон местной экосистеме. Затем приготовьте удобрение, используя ряд последовательных действий:

- Промойте водоросли, удалив избыточное содержание солей.

- Поместите их в ведро или бочку, заполнив емкость на 3⁄4 части. Долейте воду, чтобы «водная растительность» была погружена в нее полностью.

- Состав должен настояться, что может занять примерно месяц. Тогда вы получите концентрированный раствор удобрений.

- Раствор можно использовать, когда исчезнет стойкий запах аммиака.

- К 1 части жидкого удобрения добавьте 3 части воды и поливайте овощные, цветочные или ягодные культуры по мере необходимости.

- Водоросли можно залить водой повторно и использовать еще раз. Но состав уже не будет столь насыщен питательными компонентами.

Способы применения

Использовать водоросли в качестве удобрений можно в самых разных вариантах:

- сырыми – целыми или измельченными,

- в качестве готового перегноя или компоста,

- в форме золы,

- в виде настоя из «подводных растений».

Добавление водорослей в компост дополняет его питательными компонентами. Кроме того, они перегнивают значительно быстрее, чем обычные. Не нужно вносить химические соединения для ускорения компостирования.

Это прекрасный мульчирующий материал, который можно рассыпать в цветниках, приствольных кругах деревьев, под овощными культурами. Он не просто обогащает почву питательными элементами, но и сохраняет влагу, полезную микрофлору, тормозит рост сорной растительности.

В осенний период нужно перекопать грядки, добавив в них «водную растительность». Это такой же прием, какой применяют с сидератами. Но сидераты (рапс, горчицу) еще нужно вырастить, а водоросли просто раскидать на грядки и перевернуть пласты земли. Овощеводами отмечено, что культурные растения весной быстро набирают силу и «растут, как на дрожжах».

Заключение

Морские и пресноводные водоросли – это прекрасное органо-минеральное удобрение, которое можно использовать на садовых участках и в фермерских хозяйствах. Сегодня производятся готовые удобрения на основе этого уникального продукта, поэтому нет необходимости искать «водных растительных обитателей», обедняя местную флору.

Источник статьи: http://proudobreniya.ru/udobreniya-iz-vodoroslej