Земля как природный ресурс и составная часть ландшафта

Природные ресурсы – это компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной или иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность [33].

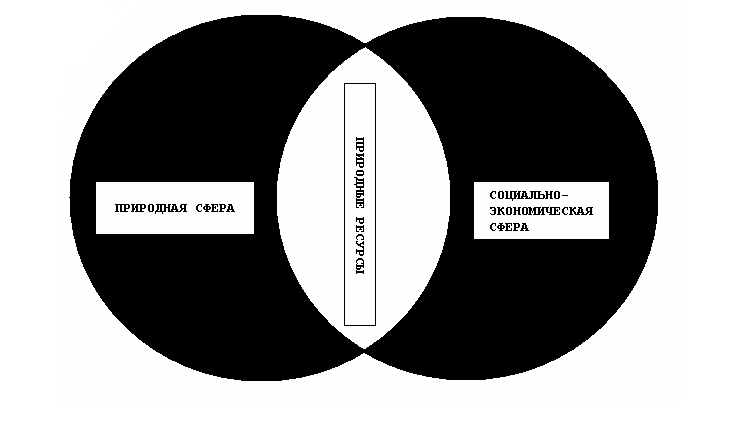

Это средства существования людей не созданные их трудом, а находящиеся в самой природе. Главная особенность природных ресурсов, отличающая их от других естественных условий жизни человека, – их непосредственная вовлеченность в процессы хозяйственной деятельности (рис. 1.1).

Рис.1.1. Схематическое изображение положения природных ресурсов в природной и социально-экономической сферах

По своей материальной форме природные ресурсы– это конкретные предметы и силы природы, развитие которых, их свойства и размещение соответствуют тем или иным естественным закономерностям. По социально-экономическому содержанию они представляют собой потребительные стоимости; их полезность определяется развитием потребностей и возможностей общества.

Природные ресурсы классифицируют по их использованию (производственные, здравоохранительные, эстетические и т. д.) и по принадлежности к тем или иным компонентам природы (земельные, лесные, водные, минеральные, энергетические и др.).

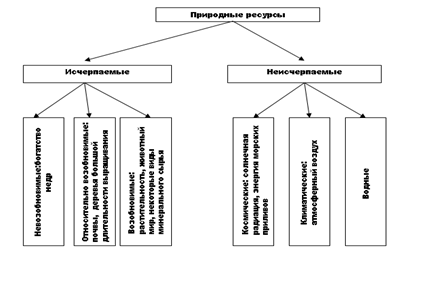

По характеру взаимодействия с человеком природные ресурсы обычно делят на две категории: исчерпаемые и неисчерпаемые [11] (рис. 1.2). Разделяющая их грань является условной. Практически неисчерпаемыми называются ресурсы, существование которых не ограничено временными рамками. При любой степени интенсивности их потребления количество, находящееся в распоряжении человечества, не уменьшается или уменьшается столь незначительно, что на практике этой величиной можно пренебречь. К таким ресурсам относятся солнечная радиация, гидро- и ветроэнергетический потенциал и др.

Рис. 1.2.Классификация природных ресурсов

Исчерпаемыми, но возобновляемыми (или условно неограниченными) являются ресурсы, в основе которых лежат элементы естественной среды, способные к самовозобновлению. Состояние этих ресурсов зависит от степени и интенсивности их использования. Они могут существовать, пока интенсивность их самовозобновления превышает интенсивность производственного потребления, К таким ресурсам относятся, например, объекты фауны, флоры, запасы чистой воды.

Исчерпаемые природные ресурсы подразделяют на невозобновимые, относительно возобновимые и возобновимые.

К невозобновимым природным ресурсам относятся, в частности, полезные ископаемые, так как после добычи и использования они не могут быть восстановлены. Это ресурсы, использование которых однократно и ограничено во времени. Естественные элементы, составляющие их основу, практически не обладают способностью к самовозобновлению. Такие природные ресурсы сокращаются с первых шагов развития общественного производства и заканчиваются на определенном этапе [39].

Отнесение земельных ресурсов к относительно возобновимым природным ресурсам обусловлено двумя причинами: с одной стороны, пространство и поверхность земли невозобновимы, с другой стороны, рациональная деятельность человеческого общества имеет практически неограниченные возможности воспроизводства производительной способности земли. С землей органично связаны многие виды ресурсов и целые комплексы природных условий. Поэтому необходимо разделить ее свойства на две группы: воспроизводимые и невоспроизводимые.

Воспроизводимыми характеристиками считаются плодородие почв, водный режим, геоботанические и гидрографические условия. Невоспроизводимыми являются многие ландшафтные характеристики, показатели рельефа и ряд других [39].

К возобновимым природным ресурсам относят растительный и животный мир; по мере использования они могут восстанавливаться.

К неисчерпаемым относятся космические ресурсы (солнечная радиация, морские приливы и др.), климатические (тепло и влага атмосферы, энергия ветра), водные (энергия рек и т. п.) [11].

Земля характеризуется помимо почвенного покрова пространством, рельефом, растительностью, недрами и водами. Земельные ресурсы рассматриваются в качестве производного понятия от термина «земля» и представляют собой разновидность относительно возобновимых природных ресурсов, используемых в процессе общественного производства.

Земельные ресурсы– это земли, которые используются или могут быть использованы в отраслях народного хозяйства [1]. Все земли планеты, того или иного государства, административно-территориального образования образуют их земельный фонд.

Земельный фонд подразделяется на виды земель, выделяемые по природно-историческим признакам, состоянию и характеру использования.

По состоянию на 1 января 2011 г. общая площадь земельного фонда Республики Беларусь (по данным Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь) составляет 20760, 0 тыс. гектаров [32].

Структура земельного фонда по видам земель представлена в табл 1.1.

Таблица 1.1. Структура земельного фонда Республики Беларусь

по видам земель (по состоянию на 01.01.2011 г.)

| Виды земель | Площадь | |

| Тыс.га | % | |

| Сельскохозяйственные земли, всего в том числе пахотные | 8897,5 5510,5 | 42,86 26,54 |

| Лесные земли | 8566,7 | 41,27 |

| Земли под: древесно-кустарниковой растительностью | 540,6 | 2,60 |

| болотами | 873,0 | 4,20 |

| водными объектами | 469,8 | 2,26 |

| дорогами и транспортными коммуникациями | 392,1 | 1,89 |

| улицами, площадями и иными местами общего пользования | 147,0 | 0,71 |

| застройкой | 344,0 | 1,66 |

| Нарушенные земли | 5,4 | 0,03 |

| Неиспользуемые земли | 432,2 | 2,08 |

| Иные земли | 91,7 | 0,44 |

| Итого: | 20760,0 | 100,0 |

Земля как природный ресурс представляет собой прежде всего компонент географической оболочки нашей планеты (ландшафтной сферы) – внешнего слоя, в котором соприкасаются и взаимодействуют литосфера, биосфера и атмосфера. Качественное отличие этой оболочки заключается в наличии различных видов свободной энергии, органического мира, осадочных пород, почвенного покрова, в существовании человеческого общества.

Землю как природный ресурс изучают с позиций экологии и ландшафтоведения. Сущность экологического подхода заключается в изучении взаимодействия человека с окружающей средой. Ландшафтный подход в использовании земельных ресурсов основан на учете объективно существующих и научно доказанных фундаментальных положений о земле как сложной географической системе. Термин «ландшафт» был введен в научный оборот немецким географом А. Гоммейером в 1805 г. и буквально означает «картина природы, пейзаж» [43].

В настоящее время под ландшафтомпонимают генетически однородный природно-территориальный комплекс, характеризующийся относительным единством рельефа (с образующими его породами), почвы, климата, вод, живых организмов. Человек своей деятельностью воздействует на ландшафт. Все живые организмы и их группировки (биологические системы) являются естественным компонентом любого ландшафта. В компонентах неживой природы происходит упорядочение потоков вещества и возникает системная интеграция структур. Согласованность функционирования в ландшафте биотических и абиотических частей приводит к тому, что ландшафтная среда обитания оказывается для живых организмов совершенно необходимой [43].

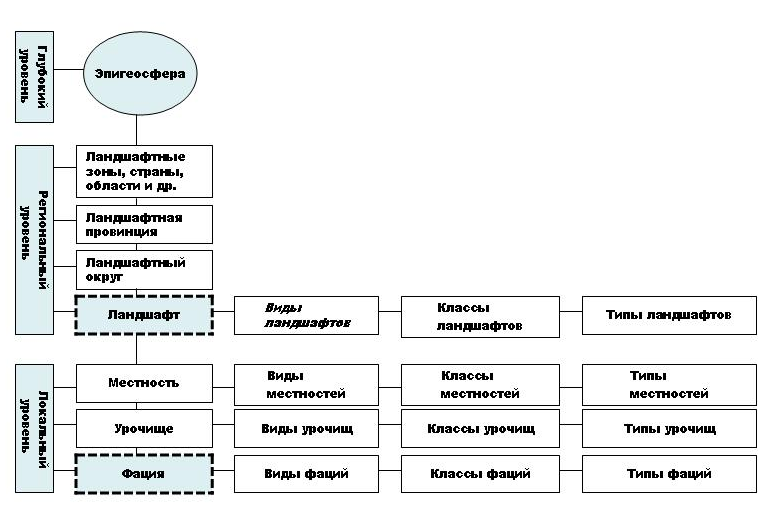

Компоненты, образующие природные комплексы, неоднозначны по своей роли в функционировании ландшафтов. Одни из них имеют системообразующее значение в формировании природного комплекса (формируют его основной каркас), другие играют подчиненную роль. На первом месте стоит земля с ее основным свойством – рельефом, затем гидросфера и атмосфера, завершающие звенья этого ряда – растительность и животный мир. Все природные комплексы представляют собой реальные (объективные) пространственные структуры и обладают объективными естественными границами. Границы могут быть линейными или расплывчатыми, стабилизированными или подвижными, выразительными или затушеванными. Лицо любого ландшафта определяют природные комплексы на уровне местностей, фаций и урочищ или которые формируются под преимущественным воздействием экзогенных (внешних) факторов при подчиненном значении эндогенных сил (рис. 1.3) [43].

Рис. 1.3. Схема иерархии геосистем

Сельскохозяйственная организация территории на основе ландшафтного подхода – это научно обоснованное размещение площадей с различным функциональным назначением и режимом использования. Она основывается на учете природно-географических особенностей ландшафта и практически заключается в том, чтобы определить наилучшее применение земельного фонда к каждой единице ландшафта. Сельскохозяйственная организация территории должна быть дифференцирована по типам и видам ландшафтов [43].

Части естественного ландшафта, вовлеченные в сельскохозяйственное использование, рассматриваются как различные виды земель, всесторонняя оценка которых должна предшествовать разработке проекта организации территории административного района или хозяйства. При этом предполагается решение следующих вопросов:

— оптимальный выбор видов земель различного сельскохозяйственного назначения;

— определение их правильного площадного соотношения, оптимальных размеров, форм и взаимного расположения с целью обеспечения нормального функционирования всей ландшафтно-земледельческой системы конкретного хозяйства, района с максимальным экономическим и экологическим эффектом;

— выбор наиболее оптимальных видов мелиоративных и природоохранных мероприятий.

Необходимо соблюдать сбалансированное соотношение между эксплуатацией, консервацией и улучшением земель конкретного типа и вида ландшафта.

В настоящее время отсутствует единая система учета ландшафтных региональных различий. При любых намечаемых мероприятиях по освоению земель нельзя забывать о возможных экологических просчетах, которые сводят на нет планируемую выгоду и часто порождают больше проблем, чем решают. Ориентировать сельскохозяйственное производство на максимальную аккумуляцию агроклиматических ресурсов в расчете на единицу затрачиваемой техногенной энергии, обеспечивая при этом минимальную экологическую нагрузку, призвано агроэкологическое районирование, основанное на принципах физико-географического и эколого-экономического районирования. Создание экологически стабильного, антропогенного ландшафта – важнейшая задача организации территории.

Учитывая роль земли как основного природного ресурса в системе земля – человек – производство, необходимо решать следующие задачи:

– осваивать и использовать земельные участки, основываясь на законах природы, соблюдая природное равновесие, не нарушая стабильности (устойчивости) экосистем;

– максимально полно учитывать качественные особенности земельных ресурсов при их использовании (особенно сельскохозяйственном), создавать адаптивное (приспособленное к природным условиям) производство;

– создавать экологически безопасное производство, не разрушающее земельные и другие природные ресурсы, или сводить неблагоприятное воздействие уже действующих производств до экологически безопасного уровня;

– принимать меры по воспроизводству земельных ресурсов, организуя их рациональное использование и охрану.

Источник статьи: http://helpiks.org/8-56820.html

Анализ природных условий и ресурсов

Характеристика природных комплексов.

Кадастр ландшафтов.

Кадастр ландшафтов – систематизированный свод сведений о качественных и количественных характеристиках ландшафта, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений.

Один и тот же ландшафт можно описывать по-разному, в зависимости от того, где и как это описание будет использоваться. Взаимосвязанный учет рельефа, климата, почвы, водного режима необходим и инженеру-строителю, и агроному, и архитектору, но каждого из них будут интересовать разные свойства, различные параметры компонентов. Эти обстоятельства и будут диктовать целенаправленность прикладной характеристики геосистем.

Фактические знания о природных комплексах недостаточны, неравномерны, не всегда сопоставимы. Основой для сбора и объединения разнообразных фактов, относящихся к природной среде является ландшафт с наибольшей полнотой отражающий сочетание местных природных условий.

Важнейшим первоисточником для комплексной характеристики ландшафтов является полевое наблюдение (ландшафтная съемка). При этом необходимо использовать:

а) официальные материалы, опубликованные различными ведомствами и содержащие унифицированные данные, охватывающие всю территорию страны (например, геологические, геоморфологические, климатические, почвенные карты);

б) отраслевые литературные и картографические источники, содержащие результаты региональных исследований отдельных компонентов ландшафта (рельефа, растительности и т. д.);

в) материалы полевых ландшафтных исследований с соответствующими картами, статистическими данными стационарных наблюдений и т. п., также неоднородные и требующие критического анализа.

Форма обобщения и записи фактических данных, собранных из разных источников должна быть единая, достаточно жесткая, включающая определенный набор обязательных показателей и обеспечивающая сравнимость ландшафтов по любому из них. Это может быть только бланковая форма, наподобие тех бланков, какие уже широко применяются в ландшафтоведении для полевого описания фаций и урочищ (Исаченко, 1980).

Суть дела состоит в создании единого кадастра ландшафтов (рис1).

| I. Вводный раздел | II. Климат |

| Геологический фундамент | |

| Подземные воды | Сток и поверхностные воды |

| Рельеф | |

| III. Морфология ландшафта, увлажнение, почвы, растительный покров | IV. Многолетняя мерзлота, опасные природные явления |

| Медико-географическая характеристика | |

| Воздействие человека на ландшафт | |

| Животное население | Дополнения и примечания |

| Фенологические явления | Источники |

Макет бланка кадастра ландшафтов

Анализ природных условий и ресурсов.

Оценка природных комплексов основывается на сравнении их потенциала по многим и обычно разнохарактерным показателям, которые относятся к различным естественным условиям и ресурсам. Например, степень благоприятности или неблагоприятности природной среды для сельского хозяйства зависит от сочетания разных факторов (обеспеченность теплом и влагой, условия перезимовки сельскохозяйственных культур, расчлененность рельефа, размеры земельных массивов, плодородие почв и возможность их обработки, заболоченность и т. д.). При комплексной оценке природной среды принимается во внимание десятки показателей. Важнейшим условием при этом служит их сравнимость.

Трудности возникают из-за того, что разные элементы природной среды учитываются по различным территориальным единицам, а, картографируют их различными методами. Например, чтобы получать картину непрерывного изменения агроклиматических показателей по территории, обычно на карте путем интерполяции строят систему изолиний. Водные ресурсы учитывают по гидрографическим бассейнам или отдельным водотокам, лесные — по лесхозам и т. д.

Необходимо всем показателям придать форму, пригодную и удобную для сравнения. Привести их к единому территориальному знаменателю. Геосистема — это и есть тот «общий знаменатель», который позволяет комплексно учитывать, анализировать, сравнивать и оценивать природно-ресурсный потенциал. Чтобы обеспечить сравнимость территорий по любым показателям природной среды, нужно переложить эти показатели на ландшафтную основу, т. е. провести их инвентаризацию, обработку и картографирование по природным территориальным комплексам. В результате мы получим серию однородных и сопряженных карт, дающих поэлементную характеристику одних и тех же территориальных единиц — ландшафтов, урочищ и т. д.

На единой ландшафтной основе каждая карта (карта температуры воздуха, карта мощности снежного покрова, агроклиматическая карта, карта лесистости и др.) отражает группировку одних и тех же природных контуров, но по разным критериям. На элементарных ландшафтно-ресурсных картах отображаются в отдельности необходимые для ландшафтного анализа характеристики ландшафта.

Принципы и методы качественной оценки природной среды.

Природные условия и ресурсы оцениваются для того, чтобы определить степень их пригодности или благоприятности для человека. Оценка предполагает наличие объекта и субъекта.

Объектами выступают природные элементы (формы рельефа, температура воздуха, растения и др.), компоненты (климат, почвы и др.) и их сочетания.

Субъектом оценки являются технические средства, сооружения (например, дороги), отдельные предприятия, отрасли хозяйства (лесное хозяйство, сельское хозяйство и др.) и сами люди.

Оценка выражает отношение «субъекта» к «объекту» в форме специализированной группировки (ранжирования) оцениваемых объектов в зависимости от их социальной значимости, возможности и эффективности использования. Оценка, таким образом, всегда соотносительна, и этим она отличается от инвентаризации, т. е. от учета или измерения.

В нашем случае объектом выступает геосистема. Следовательно, мы решаем задачу комплексной, или интегральной, оценки геосистем. Оценка отдельного элемента геосистемы зависит от влияния других элементов и компонентов системы. Например, оценка одного и того же уклона поверхности для определения возможности его распашки будет разной в зависимости от свойств материнской породы, режима и интенсивности атмосферных осадков, мощности снежного покрова и условий его таяния.

Оценка отдельных элементов природного комплекса необходима как предварительная процедура, предшествующая процессу получения интегральной оценки.

Каждый элемент оценивается в своих территориальных подразделениях, а затем результаты накладываются на одну карту и выводится интегральная оценка.

Использование ландшафтной карты с единой системой природных территориальных подразделений позволяет сопоставлять и интегрировать любые поэлементные оценки, а также сравнивать результаты оценок разного направления (сельскохозяйственного, рекреационного и т. д.).

Таким образом объектом оценки являются геосистемы различных рангов.

Один и тот же ландшафт представляет неодинаковую ценность в зависимости от того, с позиций какого «субъекта» к нему подходить.

Одна из главных целей оценки геосистемы состоит в том, чтобы выбрать наилучший вариант ее хозяйственного использования, очередность освоения и оптимальные технологические решения.

Выделяют ряд направлений в соответствии с конкретными «субъектами»:

1. Оценка природных комплексов только под углом зрения перспектив и возможностей развития сельскохозяйственных культур, строительства дорог, трубопроводов или инженерных сооружений определенного типа и т. п.

2. Социально-экологическая оценка природной среды как совокупности условий жизни людей (медико-географическая, санитарно-гигиеническая, рекреационная, эстетическая оценка).

3. Оценка мелиоративных мероприятий рассчитанных на улучшение природной среды (гидромелиорация, агролесомелиорация, борьба с оврагами и др.).

Существует качественная и количественная оценки.

Цель — выявить качественные различия природной среды, существенные для ее практического использования. Качественная оценка выражается в натурных показателях или в единицах условной бонитировочной шкалы.

Цель — определить экономическую эффективность освоения и использования среды. Количественная оценка выражается в стоимостных показателях.

Принципы качественной оценки геосистем основываются на изучении взаимоотношений между природным комплексом и «субъектом» оценки. Для этого необходимо знать требования последнего к среде, а также характер его воздействия на природный комплекс. Когда требования «субъекта» хорошо известны и сформулированы в официальных инструкциях нужно подобрать подходящие природные комплексы для использования.

После того как набор необходимых показателей природного комплекса определен, приступают к их раздельной бонитировке. Непрерывный ряд величин наблюдения разбивают на некоторое число ступеней, или бонитировочных классов, с учетом критических, или пороговых, значений. Так, на шкале уклонов рельефа интервал между 0,5° и 4,0° будет соответствовать наиболее благоприятным (оптимальным) условиям для строительства. При уклонах менее 0,5° ухудшается дренаж, усложняется устройство канализации; при уклонах более 4° нарастают трудности для строительства сооружений и их эксплуатации, а территории с уклонами свыше 20 — 30° практически вообще непригодны для большинства видов строительства (Исаченко, 1980).

Источник статьи: http://allrefrs.ru/2-42741.html