История яблони: до людей и с людьми

Ежегодно в мире собирается более восьмидесяти миллионов тонн яблок, а число сортов этого фрукта превышает семь с половиной тысяч. Ученые уже довольно давно знают, что родиной культурной яблони были горные леса к западу от Тянь-Шаня, на территории нынешних Казахстана и Киргизии. Недавно появилось исследование, в котором раскрываются новые подробности истории яблони. В частности, автор пришел к выводу, что эволюционные изменения, приведшие в итоге к появлению современных яблонь, начались у их диких предков еще до того, как на эти плоды обратили внимание люди.

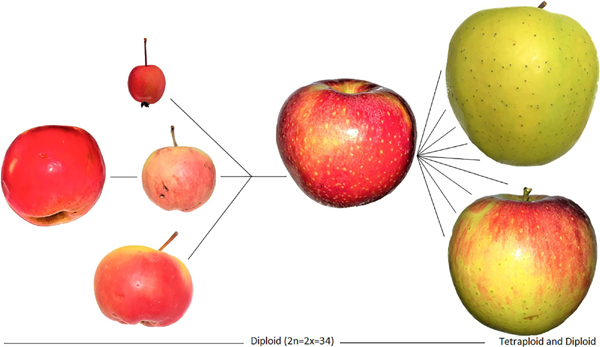

Двумя годами ранее историю яблонь сумела уточнить команда ученых из Китая и США, сравнившая геномы 117 сортов культурной яблони и 20 диких видов яблонь. Исследователи подтвердили, что основным предком домашней яблони (Malus domestica) была яблоня Сиверса из Казахстана. В дальнейшем, когда яблони распространялись на запад вдоль Великого шелкового пути, они скрещивались с местными видами: в Сибири – с ягодной яблоне (M. baccata), на Кавказе – с восточной яблоней (M. orientalis), в Европе – с лесной яблоней (M. sylvestris). Примерно 46 % генома современных яблок унаследованы от яблони Сиверса, а 21 % – от лесной яблони.

История культурной яблони. Крайняя слева – яблоня Сиверса, далее сверху – ягодная яблоня, в центре – яблоня восточная, снизу – яблоня лесная. Эти четыре вида были предками домашней яблони, давшей позже множество различных сортов.

На другом направлении распространения яблонь из Центральной Азии – на восток, в Китай, они тоже скрещивались с местными видами, генетические следы которых сохраняются в некоторых китайских сортах. Восточноазиатские яблони, считающиеся сейчас самостоятельными видами: яблоня сливолистная (M. prunifolia, известна российским садоводам как «китайка») и яблоня азиатская (M. asiatica), вероятно возникли в результате гибридизации между яблоней Сиверса и сибирской ягодной яблоней.

Неожиданным выводом в исследовании 2017 года оказалось, что казахстанские яблони Сиверса и представители того же вида, растущие совсем рядом, только по другую сторону гор, в Синьцзяне, генетически отличаются друг от друга. И синьцзянские яблони не внесли никакого генетического вклада в яблоню домашнюю. Зато теперь их рассматривают как источник потенциально полезных генов для новых сортов.

Автором нового исследования стал Роберт Шпенглер (Robert N. Spengler III), руководитель лаборатории палеоэтноботаники Института изучения истории человечества Общества Макса Планка. Его статья об истории яблони была опубликована в журнале Frontiers in Plant Science, также яблоне посвящена значительная часть его книги «Плоды из песков» (Fruit from the Sands. The Silk Road Origins of the Foods We Eat), которая этим летом выходит в издательстве Калифорнийского университета.

Важным фактором, благодаря которому яблоки стали такими, какими мы их знаем, Шпенглер называет приспособление к эндозоохории – распространению семян при помощи животных, поедающих плоды. Для привлечения распространителей плоды растений становятся крупнее, приобретают яркую окраску и сладкий вкус. При этом у представителей семейства розоцветных, к которому принадлежит яблоня, можно заметить две стратегии. Одни растения, например, вишня или малина, “делают ставку” на птиц. Их плоды небольшого размера. Другие ориентируются на поедание плодов крупными животными, “мегафауной” (Шпенглер относит к этой категории млекопитающих с весом от сорока килограммов). У таких растений проявляется тенденция к постепенному увеличению размера плодов за счет вкусной мякоти, а семена при этом остаются мелкими и легко проходят через кишечник млекопитающих, не теряя всхожести.

Яблоня эволюционировала по второму пути. Конечно, особенно крупными и сладкими яблоки стали уже в процессе искусственного отбора, но началось их увеличение еще без участия человека. До сих пор дикие яблоки с удовольствием едят медведи, олени и другие животные. Сейчас их роль в распространении семян невелика, так как мала их численность животных, а свобода передвижения ограничена сохранившимися лесами, но в плейстоценовую эпоху они играли ведущую роль в расселении яблони.

Предполагается, что помимо яблони Сиверса данное направление эволюции было свойственно другими видам крупноплодных диких яблонь (например, лесной яблоне и яблоне Недзвецкого, Malus niedzwetzkyana), а также диким предкам абрикоса (Prunus armeniaca), персика (Prunus persica), тибетскому персику (Prunus mira) или растущему в Китае персику Давида (Prunus davidiana).

Биологи объясняют таким же эволюционным приспособлением появление некоторых крупноплодных деревьев в других семействах и других регионах Земли. Иногда эта стратегия становится опасной. Если вид-распространитель исчезает, растение, тесно приспособленное к сотрудничеству с ним, испытывает значительные затруднения и тоже может исчезнуть. В эту ловушку попали некоторые южноамериканские деревья, чьи плоды поедали представители плейстоценовой мегафауны – гигантские ленивцы и гомфотерии. После их вымирания деревьям пришлось нелегко. Впрочем, некоторым вновь повезло и они “нашли” нового распространителя – человека. Например, в диком виде авокадо сейчас довольно редко встречается в лесах Южной Америки, зато люди его выращивают в тропиках по всему миру. Но если бы люди не полюбили авокадо, этот вид, весьма вероятно, уже бы исчез. Авокадо и другие растения, которые развивались в ходе совместной эволюции с вымершими ныне видами животных, биолог Дэниэл Янсен предложил называть «эволюционными анахронизмами», подробнее о них можно прочитать в отдельном очерке.

Роберт Шпенглер отмечает, что, по палеоботаническим данным, в голоценовую эпоху многие деревья семейства розоцветных в Евразии испытали значительное сокращение своего ареала. Например, дикий персик сейчас уже находится на грани исчезновения. Шпенглер выявил корреляцию между размером плода и сокращением ареала. Чем крупнее плоды у дерева, тем значительнее снизилось его распространение после плейстоцена (до вмешательства человека). Логично предположить, что ранее семенам помогали распространяется исчезнувшие теперь виды млекопитающих. Те же деревья и кустарники, чьи семена распространяют птицы, не испытали подобных проблем. Даже среди диких яблонь мелкоплодная ягодная яблоня (M. baccata) растет в дикой природе на значительно большей площади, чем три других предковых вида яблони.

Но для яблонь, как и для некоторых других плодовых деревьев, новыми распространителями стали люди. Путь от дикой яблони Сиверса к домашней яблони отличался от стратегии одомашнивания злаков. С одной стороны, получить более привлекательные плоды можно было, минуя длительный отбор в течение ряда поколений. Для дикие яблок на Тянь-Шане характерная высокая пластичность и широкий диапазон фенотипических признаков. В дикой популяции есть деревья, которые дают плоды диаметром до восьми сантиметров, плоды некоторых диких яблонь могут быть сладкими и ароматными. Люди могли просто выбрать более сладкие и крупные плоды. Но с другой стороны, возникала и серьезная трудность. При половом размножении потомство яблонь не сохраняет родительских характеристик. Если мы посадим семечко сортовой яблони, из него вырастет дерево с непредсказуемыми свойствами. Желаемые характеристики сорта сохраняются лишь при помощи размножения прививкой. Но, надо признать, прививать черенки люди научились довольно быстро. Античные садоводы уже хорошо знали этот метод.

Шпенглер отмечает свидетельства употребления в пищу плодов разных видов яблонь еще до распространения из Центральной Азии яблони Сиверса. Наиболее известны высушенные половинки яблок, обнаруженные в царской гробнице в Уре. Они датируется концом четвертого тысячелетия до н.э., и, скорее всего, относятся к виду M. orientalis. Остатки яблок начала 1 тыс. до н. э. археологи нашли в оазисе Кадес в пустыне Негев. Жители древнего Ближнего Востока сушили яблоки, что не только было необходимым для длительного хранения, но и помогало улучшить их терпкий вкус, когда сушеные яблоки использовали для приготовления отвара. В Европе в пищу шли плоды лесной яблони.

Находки семян яблок в поселениях людей 8 – 1 тыс. до н. э.

Современное культурное яблоко возникло благодаря торговым связям между Центральной Азией и странами Ближнего Востока и Европы. Во время продвижения по Великому шелковому пути яблоня Сиверса подверглась гибридизации с местными видами. Шпенглер полагает, что отдельные виды яблонь оказались в изоляции из-за периодических оледенений, эта изоляция сохранялась и позже, когда ледники отступили, и преодолеть ее яблони смогли только при помощи человека.

Источник статьи: http://polit.ru/article/2019/06/01/ps_apple/

История появления яблонь в России. Их польза и вред.

История яблонь

В современном мире яблони растут везде почти на всех материках и в совершенно разных климатических условиях. Сегодня это самый известный и любимый многими фрукт, который можно купить в магазинах в любое время года. Всем нам известно, что яблоки содержат громадное количество витаминов и минералов, что с их помощью можно и худеть и лечиться

Родиной яблок считают Центральную Азию. Именно там, по официальной версии, появились первые яблони. Потом их перевезли в Египет и Палестину. Через некоторое время они появились в Древней Греции, где яблоки считались символом красоты и любви. Оттуда распространились и в остальные страны мира.

На Руси культурная яблоня известна уже с древних времён. В летописях сообщается, что в XI веке у князя Ярослава Мудрого был восхитительный яблоневый сад.

Земли древних славян были столь густо усеяны дикими яблонями, что путешественники называли их «яблоневым царством».

Князь Василий Дмитриевич в начале XVI столетия основал огромный сад, в котором выращивали яблони разных сортов.

Царь Алексей Михайлович тоже очень увлекался и занимался окультуриванием яблонь. У него в поместье селе Измайлове был питомник из фруктовых деревьев. Оттуда он посылал их и в другие поместья. Как раз при его царствовании стало модно подавать на десерт мочёные яблоки.

Петр I заказывал из-за границы различные новые сорта яблонь, и создал особую канцелярию, которая потом превратилась в «Садовую контору». Считается, что до Петра Первого яблоки высших сортов были только привозными и их употребляли лишь бояре и горожане. Именно при правлении Петра Первого уменьшился импорт яблок, а садоводы России стали гордиться своими выращенными новыми сортами.

На сегодняшний день уже выведено свыше десяти тысяч сортов яблонь.

Польза яблок

Основным полезным веществом данного фрукта является железо. Оно улучшает качество гемоглобина в крови, который переносит кислород по тканям и системам в организме человека. Нехватка гемоглобина вызывает слабость, сонливость, утомляемость и анемию.

Имеющиеся в составе яблок, пектин и волокна выдворяют из организма вредоносные для него вещества, в том числе и холестерин. Благодаря этому постоянное употребление яблок станет отличной профилактикой атеросклероза, инфаркта и инсульта. Желчегонные качества фруктов позволяют наладить работу пищеварительной системы. Яблоки дают слегка слабительный эффект, за счет усиления перистальтики кишечника. Они подавляют аппетит и содействуют похудению.

Во время лечения простудных заболеваний яблоки также показывают свои терапевтические способности. Фитонциды в составе фрукта ликвидируют болезнетворные бактерии и убыстряют выздоровление. Благодаря танинам, полученных организмом из фруктов, выводятся соли тяжелых металлов и облегчаются воспалительные процессы в мочеполовой системе.

Плоды улучшают работу желудка путем насыщения организма винной и яблочной кислотами. Учитывая их возможность расщеплять жиры, яблоком можно закусывать жирную пищу.

Вред яблок

Яблоки иногда могут спровоцировать аллергические реакции, из-за этого перед употреблением кожицу необходимо счищать. Кислоты и сахар яблок, независимо от цвета фрукта, разрушают зубную эмаль. Чтобы избежать этой неприятности советуют после этой сладости споласкивать рот водой.

Чрезмерное употребление яблок повышает кислотность желудочного сока и ускоряет бродильные процессы в кишечнике. Живот пучит, начинает вздуваться, болит и стул расстраивается. Поедание косточек опасно отравлением синильной кислотой и йодом. Однако при дефиците йода и для профилактики рака, косточки рекомендуют включать в рацион в количестве не более 5-ти штук в день.

Также противопоказаниями к употреблению яблок являются гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Опасность больным с такими недомоганиями несут яблочная и винная кислоты в составе фрукта – они провоцируют обострение патологий.

Яблоки можно частенько встретить в диетических программах. Для тех, кто желает похудеть не стоит объедаться яблоками, поскольку большое количество употребляемой клетчатки способно спровоцировать формирование или обострение колита. Двух-трех яблок в сутки будет достаточно для поддержания здорового образа жизни.

Источник статьи: http://dary-prirody.su/istorija-pojavlenija-jablon-v-rossii-ih-polza-i-vred/

Антоновка и компания: яблони народной селекции

«Когда наступала пора сбора яблок, дом пропитывался их ароматом.

Даже зимой, стоило приоткрыть дверцу подвала, где хранились яблоки, –

и этот аромат проникал повсюду; его след никогда не выветривался полностью…

Первыми созревали «коричные» и «грушовка», потом – великолепные,

нежные и непригодные для транспортировки «белый налив» и «золотой налив»:

их снимали с веток, когда они становились такими прозрачными, что сквозь

тончайшую кожицу просвечивали изнутри чёрные зёрнышки, и тогда уже

в мякоть плода погружались зубы, прямо в сок».

З.А.Шаховская «Свет и тени»

‘Антоновка’, ‘Боровинка’, ‘Анис’, ‘Папировка’, ‘Аркад’, ‘Титовка’, ‘Налив’… Эти ласкающие душу и слух названия старых сортов яблони народной селекции кого-то переносят в беззаботное детство, у кого-то вызывают лёгкую грусть, у кого-то ассоциируются с настоящим русским садом. Однако в наших садах их с каждым годом становится всё меньше, на замену им приходят новые сорта яблони, созданные учёными-селекционерами в научных учреждениях, а то и вовсе выведенные за рубежом.

Все меньше и меньше в наших садах становится старых сортов яблони

А ведь отечественные сорта яблони народной селекции – это наша с вами национальная гордость, часть российской истории, их необходимо сохранить и передать следующим поколениям. Особую ценность они представляют для садов, создаваемых в стилях старой русской усадьбы, советского ретро и дачного винтажа.

Пока что ещё можно, хотя и с трудом, найти посадочный материал этих сортов. В крайнем случае можно самим привить их черенки или почки на яблоневые подвои. Предлагаю познакомиться с наиболее интересными сортами яблони народной селекции поближе.

Коротко о терминологии

Эта краткая справка напомнит, что означают используемые в тексте статьи термины, и как вообще «устроена» яблоня.

Часть ствола яблони до первой крупной ветви – это штамб. Ствол выше штамба называется центральным лидером (проводником), но у плодовых его часто срезают, и он замещается скелетными ветками первого порядка (т.е. отходящими непосредственно от ствола). Скелетные ветки – это крупные ветки первого и второго порядков, формирующие крону в общих чертах. Менее крупные ветки второго и третьего (редко четвёртого) порядков – полускелетные.

Мелкие ветки называются обрастающими, они могут сидеть и на проводнике, но чаще это ветки высших порядков ветвления. В зависимости от выполняемых функций, их разделяют на ростовые и плодовые. Они отличаются внешне и имеют различные названия. Рассмотрим только те, которые упоминаются в статье.

У каждой веточки есть свое название

Кольчатки — самые короткие плодоносные образования длиной от нескольких миллиметров до 3 см. Имеют сильно укороченные междоузлия, разделённые рубцами от опавших листьев, и хорошо развитую верхушечную почку. Если верхушечная почка вегетативная, то из неё на следующий год снова развивается сильно укороченный побег, а образующуюся ветвь называют двухлетней кольчаткой и т.д.

Копьеца — тонкие однолетние ветви длиной от 3 (5) до 10 (15) см. Имеют укороченные междоузлия и слаборазвитые боковые почки. Верхушечная почка может быть вегетативной или цветковой. Если она вегетативная, то копьецо имеет сбежистость по длине оси, а если цветковая — копьецо равномерно утолщено по всей длине.

Плодовые прутики — однолетние ветви длиной более 15 см. По сравнению с ростовыми образованиями они более тонкие и гибкие, слегка изогнутые, имеют одинаковую толщину на всём протяжении, междоузлия укорочены, боковые почки слабо развиты. Как правило, заканчиваются хорошо развитой верхушечной цветковой почкой.

‘Антоновка’

Вообще это не отдельный сорт, а целая группа сортов яблони (сортотип) как народной, так и научной селекции. Так, известный помолог М.В. Рытов в своей книге «Русские яблоки» (1914 г., переиздание 1960 г.) описал целых 17 разновидностей ‘Антоновки’ (апортовая, ароматическая, белая, жёлтая, каменичка, крупная, репчатая, стаканчатая, степная, тульская (известная также под названием сорта Духовое) и др.). И.В. Мичурин в 1929 г. писал: «У нас в садах насчитывают до 26 разновидностей Антоновки, а между тем в действительности их едва наберётся пять».

‘Антоновка’ — классический отечественный сорт

Классическим сортом считается ‘Антоновка обыкновенная’, предположительно выведенная в Курской или Тульской губернии и быстро распространившаяся по стране. Долгое время ни одно яблоко не пользовалось такой популярностью в России, как ‘Антоновка обыкновенная’. Многие её любят до сих пор.

Деревья этого сорта зимостойкие, сильнорослые. В молодом возрасте крона у них широкопирамидальная, в зрелом возрасте – округлая, редкая, часто асимметричная. Плодоношение резко периодичное, в основном на кольчатках. Лучшими опылителями являются сорта ‘Пепин шафранный’, ‘Мартовское’, ‘Осеннее полосатое’. В пору плодоношения вступает на 5-6 год жизни в саду. Плоды и листья устойчивы к парше. Урожайность высокая: до 330 кг с дерева.

Фото: Антоновка в разрезе (Cross section of Antonovka, National Fruit Collection (acc.1948-666)). Источник: commons.wikimedia.org

Плоды осенне-зимнего срока потребления. Съёмная зрелость наступает в середине сентября. В холодильнике плоды сохраняются до конца декабря. Они крупные (120-170 г, максимум до 300 г), от плоскоокруглых до стаканчатых, при съёме зеленовато-жёлтые, в стадии потребительской зрелости светло-жёлтые, иногда с загаром на солнечной стороне, с сильной пламенеобразной оржавленностью за пределами воронки. Мякоть сочная, крупнозернистая, белая с синеватым отливом. Плодам свойственен незабываемый характерный аромат и некоторый избыток кислоты во вкусе, что многим очень нравится.

Анисов много: ‘Анис бархатный’ (он же ‘Анис алый’, ‘Анис сафьяновый’), ‘Анис розово-полосатый’ ‘Анис серый’ (он же ‘Анис полосатый’, ‘Анис расписной’, или ‘Анисовка обыкновенная’). Это всё старинные сорта народной селекции, выведенные в Поволжье.

Яблоки сорта ‘Анис полосатый’. Фото с сайта ogorod-bez-hlopot.ru

Деревья у всех ‘Анисов’, как правило, сильнорослые, с широкопирамидальной кроной, высокозимостойкие и засухоустойчивые. Плодоношение преимущественно происходит на копьецах и сложных кольчатках. В период плодоношения вступает на 6–7 год, урожайность высокая (200-300 кг плодов с дерева). Анисы – осенние сорта, яблоки некрупные. Самым вкусным считается ‘Анис бархатный’.

‘Белый Налив’

Старорусский сорт народной селекции. Деревья среднерослые, с пирамидальной кроной. В плодоношение вступает на 2-3 год. Плодоношение смешанное – на копьецах, кольчатках и приростах предыдущего года. Урожайность до 110 кг с дерева. Во влажные годы плоды сильно поражаются паршой.

Яблоки сорта ‘Белый налив’. Фото с сайта sadplodov.ru

Сорт раннелетнего срока созревания, съёмная зрелость наступает с начала июля, плоды хранятся не более двух недель. Мякоть очень нежная, зеленовато-белая, сладко-кисловатая, приятного вкуса. Транспортабельность плодов слабая, сорт десертного назначения.

‘Боровинка’ , она же ‘Харламовка’, или ‘Харламовское’

Деревья с повышенной зимостойкостью, среднерослые с округлой, довольно редкой кроной. Плодоношение в молодом возрасте (на 4-5 год после посадки) преимущественно на прутиках и копьецах, позднее – на часто расположенных концевых ветвистых кольчатках. К жаре и засухе деревья среднеустойчивы, к парше и мучнистой росе слабоустойчивы. Урожайность достаточно высокая – до 200 кг плодов с дерева.

Яблоки сорта ‘Боровинка’. Фото с сайта sveklon.ru

Мякоть сочная, несколько грубоватая, при созревании желтоватая, нежно-розового цвета около кожицы, кисло-сладкая, с заметным доминированием кислоты. Транспортабельность плодов хорошая, сорт столового назначения.

Выбрать саженцы яблонь (как старинных, так и современных сортов) вы можете в нашем каталоге, где представлены товары крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать сорта яблонь.

Источник статьи: http://7dach.ru/Kalitka/antonovka-i-kompaniya-yabloni-narodnoy-selekcii-241424.html