- Агроландшафты и их экологическая оценка. Организация устойчивых агроэкосистем. Расчет коэффициентов экологической ландшафтной стабилизации

- Экологическая стабильность территории

- Оптимизация экологической устойчивости агроландшафта

- Структура агроландшафта и критерии оценки его устойчивости. Расчёт коэффициента экологической стабильности ландшафта. Исчисление процента защищённости пашни защитными лесными насаждениями. Анализ индекса экотонизации и степени распаханности территории.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Агроландшафты и их экологическая оценка. Организация устойчивых агроэкосистем. Расчет коэффициентов экологической ландшафтной стабилизации

5. Агроландшафты и их экологическая оценка. Организация устойчивых агроэкосистем. Расчет коэффициентов экологической ландшафтной стабилизации

Агроландшафты – антропогенные ландшафты с преобладанием в их биотической части сообществ живых организмов, искусственно сформированных человеком (антропобиоценозов) и заменивших естественные фито- и зооценозы на большей части территории. В более узкой трактовке под агроландшафтом понимают ландшафт, на большей части которого естественная растительность заменена посевами и посадками сельскохозяйственных растений. Под агроландшафтами понимают также пейзажи сельской местности.

Агроландшафты являются целостными генетически однородными пространственно-временными единицами, несмотря на то, что определенная часть их естественного растительного покрова замена агроценозами.

С позиции системного подхода, учитывающего особенности формирования функционирования ландшафтов, представляются возможными следующие предпосылки оптимизации агроландшафтов.

Во-первых, формирование и поддержание на оптимальном уровне структуры и функционирования земельных угодий, обеспечивающих необходимое разнообразие и устойчивость агроландшафтов.

Во-вторых, экологическая оптимизация агроландшафтов должна обеспечивать восстановление и сохранение местного генетического фонда живой природы, а также восстановление и сохранение естественных ценозов.

В-третьих, восстановление и сохранение обводненности территории, которая должна соответствовать естественному фонду данного ландшафтного образования.

В-четвертых, экологическая оптимизация агроландшафтов обеспечивается целенаправленным развитием сети охраняемых природных территорий различных рангов и статуса (от микрозаказников до заповедников).

Рассматривая вопросы устойчивости и оптимизации ландшафтов, очень важно располагать системой количественных оценок и характеристик изучаемых процессов. Оценивать степень экологической устойчивости ландшафта необходимо с помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные характеристики абиотических и биотических элементов ландшафта.

Методика определения коэффициентов экологической стабилизации

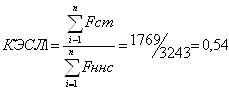

Согласно В. А. Баранову, первый метод с помощью этого коэффициента основан на определении и сопоставлении площадей, занятых различными элементами ландшафта, с учетом их положительного или отрицательного влияния на окружающую среду:

Где, Fcm –площади, занятые стабильными элементами ландшафта- сельскохозяйственными культурами и растительными сообществами, оказывающими на него положительное влияние;

Fнcm – площади, занятые нестабильными элементами ландшафта (ежегодно обрабатываемые пашни, земли с неустойчивым травяным покровом, склонами, площадями под застройкой и дорогами, зарастающими или заиленными водоемами, местами добычи полезных ископаемых, другими участками, подвергающимися антропогенному опустошению).

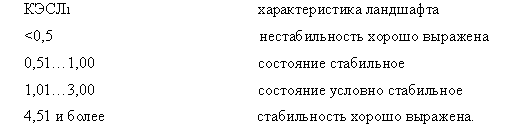

Оценку ландшафта производят по следующей шкале:

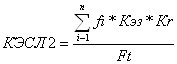

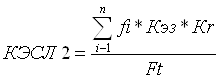

Биотические элементы ландшафта оказывают неодинаковое влияние на его стабильность. Для оценки ландшафта необходимо учитывать не только их площади, но и внутренние свойства, а также качественное состояние (влажность и профиль биотопа, структура биомассы, геологическое строение, местоположение и морфология поверхности):

Где, fi-площадь биотического элемента;

Кэз- коэффициент, характеризующий экологическое значение отдельных биотических элементов (например, площадь застройки-0; пашня-0,14; виноградники-0,29; хвойные леса-0,38; сады, лесные культуры, лесополосы-0,43; огороды-0,5; луга-0,62; хвойно-широколиственные леса-0,63; пастбища-0,68; водоемы и водостоки-0,79; лиственные леса-1,0);

Кr — коэффициент, геолого-морфологической устойчивости рельефа (1,0- стабильный, 0,7 – нестабильный, например, рельеф песков, склонов, оползней);

Ft – площадь всей территории ландшафта.

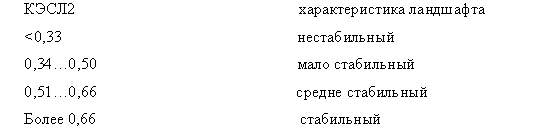

Оценку ландшафта производят по следующей шкале:

Расчеты по КЭСЛ1 и КЭСЛ2 дают основную информацию о степени экологической устойчивости исследуемого ландшафта, необходимую для выбора соответствующих мероприятий по его защите и переформированию.

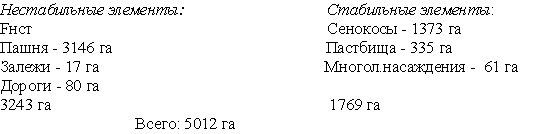

Коэффициент экологической стабилизации – ОПХ «Байкало-Сибирское» Иркутского района:

КЭСЛ — коэффициент экологической стабилизации

Где, fi-площадь биотического элемента;

Кэз- коэффициент, характеризующий экологическое значение отдельных биотических элементов;

Кr- коэффициент геолого-морфологической устойчивости рельефа;

Ft- площадь всей территории ландшафта.

КЭСЛ2 = (3146*0,14) + (1373*0,62) + (335*0,68) + (80*0) + (61*0,43) + (17*0,1) / 5012 = 0,3

Вывод: в результате расчетов КЭСЛ1, данный агроландшафт характеризуется как состояние стабильное –0,54, а КЭСЛ2 – нестабильный – 0,3. Следовательно, необходимо провести трансформацию нестабильных элементов в стабильные. Кроме этого, разработать мероприятия по увеличению стабильности, которые приведут к поддержанию на оптимальном уровне структуры земельных угодий.

Источник статьи: http://www.kazedu.kz/referat/150841/2

Экологическая стабильность территории

Экологическая стабильность территории — важный показатель эколого-хозяйственной характеристики хозяйства (табл. 10,11, прилож.1).

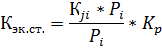

Для оценки влияния состава угодий на экологическую стабильность территории, устойчивость которой падает при повышении с/х освоенности земель, распашке и интенсивном использовании угодий, проведение мелиоративных и культурно-технических работ, застройке территории, вычисляют коэффициенты экологической стабильности территории.

где: Кэк.ст. – коэффициент экологической стабильности территории;

Kji — коэффициент экологической стабильности угодья i-ro вида (Таблица 8);

Pi — площадь угодья i-ro вида, га;

Кр — коэффициент морфологической стабильности рельефа (Кр=1 для стабильных территорий).

Если коэффициент экологической стабильности ( ) меньше 0,33, то территория экологически нестабильна.

Если в интервале от 0,34 до 0,50 – то территория неустойчиво стабильна, а если больше 0,67 – территория экологически стабильна.

Такой анализ позволяет характеризовать угодья хозяйства по экологической стабильности, и их влияние на окружающие земли, определить уровень экологической стабильности всей территории хозяйства.

Таблица 10 — Оценка экологической стабильности территории землепользования до трансформации.

| Виды угодий | Площадь, га (Pi) | Коэффициент экологической стабильности (Kji) | Pi x Kji | Коэффициент экологического влияния угодий на окружающие земли |

| Пашня | 0,14 | 1227,6 | 0,83 | |

| Сенокосы | 0,62 | 292,0 | 1,71 | |

| Залежи | 0,14 | 135,8 | 0,83 | |

| Пастбища | 0,68 | 591,6 | 1,71 | |

| Многолетние насаждения | 0,43 | 15,48 | 1,47 | |

| Всего | 2262,5 | |||

| Коэффициент экологической стабильности территории землепользования | 0,20 |

Таблица 11 — Оценка экологической стабильности территории землепользования после трансформации.

| Виды угодий | Площадь, га (Pi) | Коэффициент экологической стабильности (Kji) | Pi x Kji | Коэффициент экологического влияния угодий на окружающие земли |

| Пашня | 0,14 | 1363,5 | 0,83 | |

| Сенокосы | 0,62 | 292,0 | 1,71 | |

| Залежи | — | — | — | — |

| Пастбища | 0,68 | 591,6 | 1,71 | |

| Многолетние насаждения | 0,43 | 15,48 | 1,47 | |

| Всего | 2247,1 | |||

| Коэффициент экологической стабильности территории землепользования | 0,22 |

Коэффициент экологической стабильности территории составляет 0,22, что характеризует территорию как экологически нестабильной, т.к. коэффициент менее 0,33.

Экологически нестабильные территории – территории, на которых требуется проведение различных экологических мероприятий.

К таким мероприятиям с позиции влияния состава угодий на окружающую природную среду можно отнести:

· Консервацию нарушенных земель, выведение их из севооборота, организацию заповедных территорий и зон с особым природоохранным режимом;

· Перевод интенсивно используемых угодий в менее интенсивные (создание почвозащитных севооборотов, сокращение удельного веса пропашных, залужение деградированных участков пашни, облесение, создание долголетних культурных пастбищ на пашне и др.);

· Рекультивацию нарушенных земель;

· Устройство прудов, водоемов, выполаживание оврагов, создание куртинных насаждений, илофильтров;

· Организацию миграционных коридоров (буферных полос, лесополос и др.).

Источник статьи: http://poisk-ru.ru/s28209t22.html

Оптимизация экологической устойчивости агроландшафта

Структура агроландшафта и критерии оценки его устойчивости. Расчёт коэффициента экологической стабильности ландшафта. Исчисление процента защищённости пашни защитными лесными насаждениями. Анализ индекса экотонизации и степени распаханности территории.

| Рубрика | Экология и охрана природы |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 15.02.2012 |

| Размер файла | 49,0 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Структура агроландшафта и критерии оценки его устойчивости

1.1 Структура агроландшафта

1.2 Оценка устойчивости агроландшафта

1.3 Принципы устройства агроландшафта

2. Оценка устойчивости изучаемого агроландшафта

2.1 Расчёт индекса экотонизации

2.2 Расчёт коэффициента экологической стабильности ландшафта (КЭСЛ1)

2.3 Расчёт коэффициента экологической стабильности ландшафта (КЭСЛ2)

2.4 Расчёт индекса эрозионной расчленённости территории

2.5 Расчёт процента защищённости пашни защитными лесными насаждениями

2.6 Определение степени распаханности территории

2.7 Расчёт индекса антропогенной преобразованности (по Гофману)

2.8 Расчёт индекса экологического влияния лесополос и сенокосов на окружающие угодья

2.9 Расчёт коэффициента мозаичности

3. Проектирование мероприятий по экологической оптимизации агроландшафта

Инженерная экология — прикладная комплексная научно-техническая дисциплина, изучающая общие и локальные закономерности функционирования техносферы и разрабатывающая на основе этих закономерностей систему инженерно — технических мероприятий, которые направлены на сохранение качества окружающей среды и на оптимизацию природопользования. Инженерная экология возникла и интенсивно развивается на стыке технических, естественных и социальных наук.

Предметом изучения инженерной экологии является природно-технические геосистемы. Природно-технические геосистемы — это совокупность объектов формулирующихся в результате строительства и эксплуатации инженерных и других соединений, взаимодействующих с природными элементами. Природно-технические геосистемы возникают в любом месте, где ведётся хозяйственная деятельность. Природно-технические геосистемы приходят на смену природным геосистемам, этот процесс не обратим. Природно-технические геосистемы удовлетворяют определённые потребности современного человека.

Задачей инженерной экологией является: 1) изыскание способов управление техносферой, природно-техническими геосистемами на региональном и планетарном уровне; 2) создание механизмов рационального природопользования — система деятельности, призванная обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и наиболее эффективный режим их воспроизводства с учётом перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей; 3) создание инженерных методов исследования и оценки прямых и косвенных потерь окружающей среды, защита окружающих природных ресурсов; 4) изучение общих и локальных закономерностей формирования техносферы. Техносфера — это часть биосферы радикально преобразованная человеком в технические и техногенные объекты (здания, дороги) для удовлетворений потребностей человека.

Регуляция и оптимизация аграрных ландшафтов предполагает использование системного экологического подхода в разработке следующих научно-прикладных направлений:

1) анализ состояния сельскохозяйственных экосистем, межбиогеоценозных связей;

2) прогнозирование — научно обоснованное суждение о возможных изменениях структуры и функции аграрных ландшафтов и их окружения;

3) принятие экологически обоснованных оптимальных решений.

В регуляции и оптимизации аграрного ландшафта особое внимание необходимо уделять его охране от загрязнений, деградации его компонентов.

Развитие инженерной экологии направлено на комплексное решение проблем повышения производительности труда, всестороннего и гармоничного развития личности человека и окружающей природной среды, улучшения условий и гуманизации труда человека, управляющего современной сложной техникой. Современная самая сложная техника создается для человека, для социально-экономического развития общества. Создание наиболее благоприятных условий жизнедеятельности человека и всего живого на нашей планете сегодня является важнейшей задачей человечества. В процессе написания курсовой работы мы научились производить оценку устойчивости агроландшафта, рассчитывать коэффициент экологической стабильности ландшафта, коэффициент эрозионной расчленённости территории, расчёт процента защищённости пашни защитными лесными насаждениями, индекс антропогенной преобразованности территории, определять степень распаханности территории, рассчитывать коэффициент мозаичности. А также приобрели навык в проектировании мероприятий по экологической оптимизации агроландшафта, который влияет на состояние экологической безопасности территории.

1. Структура агроландшафта и критерии оценки его устойчивости

1.1 Структура агроландшафта

Агроландшафты — антропогенные ландшафты с преобладанием в их биотической части сообществ живых организмов, искусственно сформированных человеком и заменивших естественные фито и зооценозы на большей части территории.

В. Тишлер рассматривает аграрный ландшафт как экосистему с более или менее очерченными границами. Аграрный ландшафт, как системное образование состоит из экологических систем низшего ранга: полей, садов, огородов (агробиогеоценозов), лугов и пастбищ, скотных дворов, ферм и животноводческих комплексов. Биогеоценозы аграрные, луговые, пастбищные и ферменные составляют образованию взаимосвязанных природно-технических систем по производству продуктов растениеводства и животноводства.

Подобно природным ландшафтам, агроландшафты внутренне неоднородны. Будучи геосистемами региональной размерности, они состоят из сопряжённых по принципу дополнительности локальных образований — агроместностей, агроурочищ. Среди локальных морфологических элементов агроландшафта могут быть и несельскохозяйственные, например, лесные болотные, водные. Занимая в структуре агроландшафта подчинённое положение (не превышая 30 — 40% его площади), они обычно выступают в качестве экологического каркаса (экологической инфраструктуры), играют важную стабилизирующую роль в динамике сельскохозяйственных земель.

Агроландшафтами считают те природно-сельскохозяйственные региональные геосистемы, которые на большей части площади используются под сельскохозяйственные угодья. В случаях, когда агрогеосистемы играют в морфологии природных ландшафтов подчиненную роль, представлены лишь разрозненными агроурочищами, агроместностями, ландшафты в целом не могут быть отнесены к сельскохозяйственным.

Агроландшафты, будучи плодом сотворчества человека и природы, выступают как природно-антропогенные образования. Их структура и функционирование, хотя и базируется на природных началах, целенаправленно трансформированы человеком. Они должны находиться под его контролем и в определенной мере управляются им. Современный агроландшафт — это не просто преобразованный (модифицированный) природно-территориальный комплекс, а многокомпонентное образование со специфическими природно-хозяйственным генезисом, фитоценотическим обликом, экологической ситуацией. Представляя собой не просто механическую сумму природной и сельскохозяйственной составляющих, а новое, более сложное по своей организации образование, он обладает всеми признаками эмерджентности.

Важнейшим показателем ландшафтов является его структура, т.е. строение, выражающееся в характере внутренних взаимосвязей между слагающими его компонентами, в пространственном расположении и обособленности более мелких ландшафтных комплексов.

Структура ландшафтов может быть горизонтальная, вертикальная и временная. Для оценки современного состояния необходимо знать историю формирования ландшафта, это позволяет выявить динамические процессы, смены, происходящие в ландшафте.Как отмечают многие географы и агролесомелиораторы (В.А. Черников, Р.М. Алексахин, А.В. Голубев 2000; И.И Мазур, 1996 и др.), познание динамики — необходимое и главное условие для разработки мер по оптимизации ландшафтов.

Агроландшафт характеризуется экологической неустойчивостью. Равновесное состояние агроландшафта поддерживается системой агрономических, мелиоративных и экологических мероприятий. При анализе состояния агроландшафтов необходимо учитывать крутизну, длину, форму и экспозицию склонов, размер контуров, гидрологический режим, тип, разновидность и степень смытости почвы, удаленность от хозяйственных центров и водоисточников, влияние несельскохозяйственных угодий, наличие мелиоративных систем и подъездных путей.

Многообразие и сложность почвенного покрова, его особое место в природе и агропромышленном комплексе требуют комплексной агроэкологической оценки и группировки для рационального использования земель.

Агроэкологическая группировка земель — условное объединение земель в категории, группы, отражающие их свойства и качество, для конкретного совместного пользования с учетом природно-экологических и социально-экономических условий.

Принципиальность выделения перечисленных категорий земель позволяет конструировать агроландшафты в системе оптимального природопользования.

Группы земель должны обеспечивать:

— полное и эффективное использование почв в соответствии с их природными свойствами;

— производство качественной продукции растениеводства при полном воспроизводстве плодородия почвы;

— прекращение эрозионных и других деградационных процессов почв и ландшафтов;

— эффективное применение удобрений и мелиорантов; высокопроизводительное использование машин, орудий и агрегатов.

1.2 Оценка устойчивости агроландшафта

С экологической точки зрения современный ландшафт — это целостная система взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современного ландшафта (в том числе и аграрного) и его оптимизации. Понятие «устойчивость», по отношению к ландшафту можно рассматривать, как способность сохранять свои структуру и функции при внешних воздействиях.

Основой комплексной характеристики и системной оценки ландшафтной неоднородности и изменчивости в процессе сельскохозяйственного использования служат материалы количественного и качественного анализа состояния агроэкосистем. Параметрами их устойчивости являются функции, режимы и свойства почвы; структура, организация и продуктивность агрогеоценозов; интенсивность и сбалансированность биогеохимических круговоротов и т. п. Рассматривая вопросы оптимизации агроэкосистем и агроландшафтов, очень важно располагать методами их комплексной характеристики и системой количественных оценок.

При оценке экологической устойчивости и оптимизации ландшафта рекомендуется учитывать следующие соображения.

1. Оценка состояния и прогнозирование изменений в ландшафтах должны осуществляться на основе системного изучения.

2. Системный подход к ландшафту позволяет выявить его структуры, а также существенные связи компонентов в пространстве и во времени, отсюда вытекает возможность поиска вариантов, принципов и методов согласования взаимоотношений для различных типов ландшафта.

3. Экологическая стабильность и продуктивность экосистем тесно связана с разнообразием абиотических и биотических элементов ландшафта, поэтому особенно важно оценить сложившиеся ландшафтные структуры и предполагаемые их модификации на основе учета коэффициентов экологического разнообразия.

4. Экологическая устойчивость ландшафта включает как устойчивость к антропогенным нагрузкам, так и гибкость системы в ее реакции на то или иное нарушение, поэтому при оценке вещественно-энергетических и других связей между компонентами необходимо определять потенциальные нагрузки на ландшафт.

5. Для определения оптимальной структуры и функциональных связей отдельных агроэкосистем в соответствии с эколого-экономическим потенциалом агроландшафта следует принимать во внимание первичную биологическую продукцию, пространственно-временное распределение популяций организмов по трофическим цепям, биоразнообразие.

Агроландшафты являются целостными генетически однородными пространственно-временными единицами, несмотря на то, что определенная часть их естественного растительного покрова заменена агроценозами. При рассмотрении морфологической структуры агроландшафта уместно обратить внимание на состав и соотношение урочищ, степень нарушенности пространственной структуры, а также на межэкосистемные абиотические связи в агроландшафте. Оценка тенденций изменения геохимической активности среды дает достаточно репрезентативный показатель для прогнозирования ее возможной самоочистки.

Устойчивость агроландшафта в первую очередь зависит от метеорологических и климатических условий. В этой связи особенно важен учет факторов, определяющих энергетические процессы в ландшафте. В частности, энергетику основных абиогенных и биогенных процессов в ландшафте, а также скорость и направление геохимических превращений техногенных продуктов определяет радиационный баланс. Нельзя также недооценивать значение режима увлажнения и т.д.

Рассматривая вопросы устойчивости и оптимизации ландшафтов, очень важно располагать системой количественных оценок и характеристик изучаемых процессов. Степень экологической устойчивости ландшафта можно оценивать с помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные характеристики абиотических и биотических элементов ландшафта.

Равновесного состояния агроэкосистем и агроландшафтов достигают путём оптимизации круговорота веществ и потоков энергии. Поэтому для характеристики агроэкосистем и агроландшафтов необходимо иметь объективные сведения о геологическом строении территории, рельефе, современных геоморфологических процессах (карст, оползни), климатических и агрометеорологических условиях, состоянии растительного, животного мира и, особенно, деятельности человека. Основную роль в стабилизации биогеоценотического процесса в экосистемах и ландшафтах играет почвенный покров.

1.3 Принципы устройства агроландшафта

Под оптимальным понимают ландшафт, структуры и функции которого максимально соответствуют возможностям и потребностям нормального сбалансированного развития отдельных его компонентов или определенным целям его использования. В соответствии с этим оптимизация ландшафта — это комплекс мероприятий по сохранению или модификации существующих и формированию новых связей между различными составляющими ландшафта в целях его рационального использования, сохранения полезных свойств и предупреждения их возможной утраты, установление максимально полного соответствия природного потенциала ландшафта социально-экономическим функциям, задаваемым ему человеком. В оптимизации техногенных ландшафтов главное место занимает целенаправленное восстановление или реконструкция природно-техногенных комплексов, обеспечивающих возобновление и повышение их продуктивности, природоохранной, хозяйственной, санитарно-оздоровительной и эстетической ценности.

Оптимизация пространственной структуры агроландшафтов предполагает определенное соотношение площадей лесных, луговых и других угодий и пашни — с одной стороны, и правильное размещение их по элементам рельефа — с другой.

Схема предопределяет системный подход к оптимизации параметров лимитирующих факторов посредством агрохимических, физико-механических и биологических методов воздействия в целях создания агроэкологической обстановки, отвечающей требованиям возделываемых культур и охраны окружающей среды.

Структура схемы: исходное плодородие агроландшафта; регулируемые показатели плодородия почв; оптимальные показатели плодородия почв; комплекс мероприятий, обеспечивающих регулирование показателей плодородия почв, включающие методы, способы и приёмы регулирования в ландшафтно-мелиоратиных системах земледелия. В качестве способов оптимизации регулируемых показателей плодородия почв выступают севообороты, удобрения, обработка почвы, мелиорация. Приёмы оптимизации включают: технику и сроки внесения удобрений, приёмы возделывания культур, регулирования поверхностного стока, понижения уровня грунтовых вод, повышения инфильтрации почв. Необходимо учитывать при оптимизации регулируемых показателей в системе мероприятий по повышению плодородия почв при их сельскохозяйственном использовании: гумусное состояние, водно-воздушный режим и водно-физические свойства, кислотно-основные свойства почвы, пищевой режим.

Агроэкосистемы отличаются от экосистем неустойчивым равновесием. В естественных условиях смена структуры экосистем (например, зарастание озер, заболачивание лесов и др.) происходит постепенно. При неуправляемом же вмешательстве сельскохозяйственного производства изменения могут проходить быстро и приводить к снижению устойчивости агроландшафтов и их деградации. Хозяйственная деятельность влияет и на перестройку биоценозов в целом. Причем в отдельных регионах нарушение равновесия между материнской породой, стоком и почвой вызывает необратимые отрицательные изменения в ландшафтах.

При интенсивном сельскохозяйственном использовании земельного фонда, когда равновесие в агроэкосистемах поддерживается искусственно, необходимо знать и учитывать структуру агроландшафтов, их системообразующие свойства. Остовным «целевым свойством» ландшафта является экологический потенциал — интегральная предпосылка его использования. Он характеризует способность ландшафта соответствовать требованиям, предъявляемым ему человеком. Организация экосистем должна быть дифференцирована по типам и видам ландшафтов, основываться на зонально-провинциальных особенностях, типологических и индивидуальных свойствах.

Важно, чтобы регуляция намеченных хозяйственных нагрузок на агроэкосистемы осуществлялась в соответствии с их природной структурой. Необходимо сопоставлять существенные функциональные структуры ландшафта и его потенциал, определять целесообразные направления рационального его использования.

Ландшафтное прогнозирование предполагает функциональное разграничение ландшафтных образований (процесс пространственного дифференцирования деятельности человека, придающей структурным участкам определенные функции). Например, в агроландшафте главной должна быть функция охраны и воспроизводства потенциала почвенного плодородия, в зависимости, от которой решаются вопросы размещения сельскохозяйственного производства, формирования инфраструктуры и др.

Принципы построения агроландшафтов, имеющие практическое значение и основанные на «самовосстановлении» и «самоочищении» агроэкосистем и их компонентов, можно свести к следующим:

1. Принцип адекватности. Производственная деятельность в агроландшафтах должна быть адекватной природным закономерностям окружающей среды.

2. Принцип совместимости. Элементы территории агроландшафтов должны быть органически взаимосвязаны и представлять единую систему, согласованную со строением природных комплексов и хозяйственной деятельностью.

3. Принцип соответствия фитоценозов местообитанию. При структурировании агроландшафта важно грамотно выбрать место размещения посевов и посадок различных групп сельскохозяйственных растений на неоднородных по экологическим свойствам и расположению участках возделываемых земель.

4. Принцип приоритета фитомелиорации. При формировании почвоохранных,

самовосстанавливающихся и самоочищающихся агроландшафтов и агроэкосистем ведущая роль должна принадлежать фитомелиорации, что соответствует одному из важнейших законов земледелия — закону минимума (поскольку ограничивающим фактором часто является дефицит почвенной влаги, а растительная мелиорация способствует формированию более устойчивого влагооборота в агроэкосистемах).

5. Принцип пространственного и видового разнообразия. Агроэкосистемы следует

создавать с учетом требования пространственного и видового разнообразия среды. Это соответствует существующей закономерности, согласно которой, чем разнообразнее и сложнее структура агроландшафта, тем выше его устойчивость, способность противостоять различным внешним воздействиям.

6. Принципы оптимизации структуры и соотношения земельных угодий. При землеустройстве агроландшафтов для определенного сельскохозяйственного региона землепользования в соответствии с местными природными условиями устанавливают экологически и экономически обоснованные структуру и соотношение размеров площадей пашни, лугов, леса и вод.

Необходимы анализ и учет ландшафтно-экологических особенностей конкретной территории. Создаваемые агроландшафты функционируют в соответствии с природными закономерностями данного района.

Ландшафтно-экологический анализ агроландшафта должен основываться на знании его морфологических компонентов (типологическое картографирование) и региональных различий (районирование), а также на учете многочисленных взаимосвязей (баланс веществ и энергии). Особенно важно, чтобы хозяйственные нагрузки на ландшафт планировались в соответствии с его природной структурой. В противном случае несоответствие сложившейся специализации сельского хозяйства потенциальным ресурсным возможностям ландшафта приводит к возникновению и развитию негативных процессов, к нарушению природно-антропогенного равновесия, особенно в ландшафтах с неустойчивым природным равновесием.

Рациональным можно считать такое воздействие, при котором обеспечивается правильный ресурсооборот, расширенное воспроизводство возобновляемых ресурсов ландшафта (повышение плодородия почвы, продуктивности естественных и культурных фитоценозов и др.). Сельскохозяйственная организация территории должна осуществляться с учетом ее ландшафтно-типологических и региональных различий. Важнейшим нормативным критерием здесь является уровень допустимого однообразия агроландшафтов: оптимальное сочетание технологических условий территории (размеры и конфигурация полей и т.д.) и биотических составляющих (участки лесов, полей, лугов, кустарников, болот и т.д.)

С позиций системного подхода, учитывающего особенности формирования и функционирования ландшафтов, представляются возможными следующие предпосылки оптимизации агроландшафтов.

Во-первых, формирование и поддержание на оптимальном уровне структуры и функционирования земельных угодий, обеспечивающих необходимое разнообразие и устойчивость агроландшафта.

Во-вторых, экологическая оптимизация агроландшафтов должна обеспечивать восстановление и сохранение местного генетического фонда живой природы, а также восстановление и сохранение естественных ценозов.

В-третьих, восстановление и сохранение обводненности территории, которая должна соответствовать естественному фону данного ландшафтного образования.

В-четвертых, экологическая оптимизация агроландшафтов обеспечивается целенаправленным развитием сети охраняемых природных территорий различных рангов и статуса (от микрозаказников до заповедников).

2. Оценка устойчивости изучаемого агроландшафта

2.1 Расчёт индекса экотонизации

ландшафт пашня насаждение экологический

Для экологической оценки устойчивости состояния ландшафта и его использования служит определенный показатель-индекс видового разнообразия (индекс экотонизации).

Y — индекс видового разнообразия;

L — длина экотона, м;

S — площадь территории агроландшафта, га

Экотон — переходная полоса между визуально различимыми сообществами. Обычно экотоны населены организмами значительно гуще, чем сами контактирующие сообщества.

Источник статьи: http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00170069_0.html