- Личный опыт: 10 советов начинающим огородникам

- 1. Просто начните

- 2. Не стесняйтесь своего увлечения

- 3. Получайте удовольствие

- 4. Делайте только то, что нравится

- 5. Ничего не бойтесь

- 6. Распределяйте силы

- 7. Компостируйте

- 8. Мульчируйте

- 9. Думайте и рассуждайте

- 10. Экспериментируйте

- Что такое коллективные сады и почему они интересуют урбанистов

- Общественные огороды и сады

- Коллективные сады в России

- Как садовые районы появились в СССР

- Сегодня в садах разбивают огороды и живут

- Коллективные сады так и не стали полноценными жилыми районами

Личный опыт: 10 советов начинающим огородникам

Многие приходят к огородничеству с возрастом, а у кого-то это «в крови» с самого детства, когда к земле просто тянет. Дачный стаж нашего автора составляет всего 9 лет, но сколько до этого было селекционных экспериментов на балконе и подоконнике!

Наша героиня до сих пор полушутя-полусерьезно жалеет, что не стала селекционером-профессионалом. Но сегодня она не только сама огородничает, но и семью успешно привлекает к делам «грядочным». «Мы ведь не копаем и не полем! – удивляет Елена своим нестандартным подходом. – И я не прошу никого помогать мне в огороде, каждый сделает то, что захочет сам. В основном надо только собирать урожай».

А поскольку знаний, несмотря на молодой возраст, у девушки накопилось немало, почему бы ни поделиться советами с новичками.

Огородничаю, сколько себя помню, с детства была эта необъяснимая тяга к земле. В подростковом возрасте лоджию заполняли ровные ряды перца и баклажанов в ведерках. Позже началось огородничество со свекрами. Ну а сейчас моему неугомонному огороднику есть где разгуляться. Появилось в нашей семье место, где мы ЖИВЕМ! Живем по-настоящему. Дышим свежим воздухом, растим вкуснейшие чистые овощи! Отдыхаем душой и телом. Выращиваем всего понемножку, чтобы летом поесть.

А теперь несколько советов, которые вынесла из личного опыта – надеюсь, многим они пригодятся.

1. Просто начните

Стоит только прикоснуться к земле и вырастить хотя бы пучок петрушки, и уже сложно остановиться. Туда же добавятся пучок укропа, пара листиков салата, огурец, кабачок. А дальше в голову полезут странные мысли: а не посадить ли помидоры и розы? Впрочем, клубнику тоже неплохо бы вырастить. И необязательно для этого 6 соток земли, можно начать с огородика на подоконнике или лоджии. Помню, когда меня спрашивали: «Что это у тебя за тазики на балконе?». Мне приходилось отвечать: «Это огород!». Отсюда следует второй пункт.

2. Не стесняйтесь своего увлечения

Времена, когда выращивание огорода было делом бабушек и малоимущих, уходят в прошлое. В далекие голодные 90-е грядки помогали людям выжить. С тех пор сохранилось стойкое пренебрежительное отношение к заядлым дачникам. Огородничаешь – значит, у тебя все плохо. А если покупаешь овощи в магазине – это признак достатка и благополучия. К счастью, современные веяния здорового образа жизни и правильного питания сдвигают эти абсурдные пережитки в прошлое. XX век давно закончился. Теперь модно и здорово есть эко-овощи, выращенные своими руками.

Не всегда в ближайшем окружении найдутся друзья-приятели, способные поддержать начинающего огородника или разделить его интересы. Но и это не беда! Дачники – люди очень увлеченные и общительные. Социальные сети и просторы интернета – безграничная площадь для общения по интересам, обмену опытом, а иногда и редкими семенами!

3. Получайте удовольствие

Многие считают, что проще купить в магазине, чем вырастить. Возможно. Но ведь, кроме результата, для молодого увлеченного дачника важен процесс! Ведь из маленького семечка вырастает целый организм, цветущий, дающий плоды. Наблюдать за чудом, радоваться каждому новому листочку, участвовать в этом удивительном творчестве природы – вот, что увлекает современного дачника. Ну а уж пожинать плоды своего труда – это настоящая эйфория!

4. Делайте только то, что нравится

Этакое логическое продолжение предыдущего пункта. Но хочу отдельно выделять именно то, что не надо работать в огороде через силу и делать то, чего не хочется. Растения – живые, и их не обманешь. Если есть ненависть к прополкам (обычно ее многим прививают с детства) – то полоть не надо! Далее рассмотрим, что же тогда делать.

Если бесит грязь под ногтями – намазаться кремом, надеть две пары перчаток, купить щетку. Меня, например, наоборот, раздражают перчатки, поэтому обычно обхожусь без них. Люблю чувствовать растения и землю руками, изгваздаться с ног до головы в томатной ботве. В конце концов, есть душ, баня, щетка и маникюрный набор.

5. Ничего не бойтесь

Как бы странно ни звучало, но это относится и к нашей теме. Например, никогда раньше не выращивал помидоры – страшно, что не получится. Или никогда не делал прививки, это ж дачник 80 уровня! Разве может такое получиться у новичка, тем более, с первого раза? Конечно, может! Глаза боятся – руки делают. Помню, когда я первый раз в жизни делала прививки груши на грушу, груши на рябину, груши на аронию – прижилось 98%. А вот в последующие годы, как опытный бесстрашный «прививатель», я заметила приживаемость не более 50%. Тому, конечно, были причины. Но в любом, на первый взгляд устрашающем дачном деле, главное начать, а там уже будет невозможно остановиться. Не попробуешь – не узнаешь.

Сюда же входит «общение» с болезнями и вредителями. Если листок пожелтел или на нем появилось пятно, не надо выдирать и сжигать все растение! Может, этот листок просто постарел?

6. Распределяйте силы

Стоит адекватно оценить свои возможности. Не надо в первый же год распахивать все шесть соток или двенадцать, у кого сколько есть. Лучше, конечно, этого вообще не делать. Если у вас не фермерское хозяйство, а просто огород – времена пашни тоже давно прошли. Лучше обратить внимание на стационарные грядки. Это красиво, удобно, избавляет от весенних и осенних перекопок.

В первый год на участке находится много разных дел. Кроме овощей надо посадить ягодные кустарники и плодовые деревья. Поэтому количество грядок лучше увеличивать постепенно, от сезона к сезону.

7. Компостируйте

Это скорее лозунг природного земледелия. Но, на мой взгляд, это просто необходимое мероприятие. У меня на участке компостные ящики появились в первый же год и первым же делом. Многие начнут говорить, что преющая масса выделяющимся теплом привлекает змей и вредителей. Но! От змей и вредителей стоит избавляться, вовсе не убрав компостер.

А вот преимуществ у этой штуки масса. Трава на участке будет в любом случае – косим и отправляем в компост. После каждого сезона будет море ботвы – в компост. Очистки и органические отходы – в компост! Можно использовать бактериальные ускорители созревания. А черви придут сами.

На выходе имеем перегной, или компост, или биогумус – как ни назови, но это – целая куча органического удобрения.

8. Мульчируйте

Есть сторонники и противники мульчирования. Я за то, чтобы замульчировать все! Конечно, я на стороне органической мульчи: скошенной травы, сена, соломы, щепы. Все-таки, кроме огородничества, есть работа, дети, семья, друзья, хобби. Не все же нам, молодым и красивым, в огороде сидеть. Тут-то нам и поможет органическая мульча. Ведь она сокращает число поливов и прополок. А вот рыхлить-то и вообще не надо! Честно говоря, прополка у меня бывает только весной, потом все засыпается мульчей. И летом вся работа в огороде сводится в основном к сбору урожая. А это полностью возвращает нас к пункту «получайте удовольствие».

9. Думайте и рассуждайте

Приходится часто повторять, что не стоит делать что-то совсем бездумно. Сейчас в интернете много противоречивой информации, огромное количество статей и советов по уходу за каждой конкретной культурой, и зачастую они абсолютно противоположные. Можно и растеряться – поэтому думайте своей головой.

10. Экспериментируйте

Нет ничего ценнее личного опыта. Если есть сомнения, какому совету бывалых следовать – стоит провести эксперимент. Часть растений вырастить одним способом, часть другим – и сделать свой собственный правильный вывод. Чаще всего нет одного верного решения для всех и вся, ведь у нас очень большая страна с различными климатическими условиями. Что хорошо для Сибири, не работает в Краснодарском крае, а что дает результат в Московской области, не всегда действует в Ленинградской.

Даже у нас в средней полосе есть колоссальная разница, выращиваются ли овощи в черте города или в окруженном лесом СНТ. Не говоря уже о различных типах почвы. Смело пробуйте разное! В современном мире мы не зависим от хорошего урожая, нам не грозит длинная голодная зима, поэтому можно и нужно экспериментировать!

И все-таки, главное в дачном деле – это получать удовольствие! Дачник – это диагноз. И о своем «диагнозе» Елена рассказывает на страничке в Инстаграм – заходите, советуйтесь, спрашивайте, спорьте, делитесь опытом!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Что такое коллективные сады и почему они интересуют урбанистов

Материал подготовлен в коллаборации с IQ.HSE.RU.

Общественные огороды и сады

В крупных городах по всему миру жители разбивают общественные сады и огороды. Это земля, на которой горожане выращивают цветы, овощи и другие растения. Например, в Новом Орлеане массово организовывали коллективные сады, чтобы восстановить жизнь после наводнений.

Урбанист Аркадий Гершман считает, что общественные сады внутри города — это инструмент, который нужно применять в зависимости от поставленных задач. Например, сформировать сообщество жителей и добрососедство во дворе дома или использовать городские пустыри с пользой. Организовать такой сад может город, администрация парка или сами жители.

Город. Чтобы использовать пустыри для коллективных садов, городской администрации нужно найти владельца земли и нанять людей, которые будут ухаживать за участком. Это лишняя работа для города, ее мало кто понимает, поэтому никто не занимается.

Гершман считает, что муниципальные депутаты могут стать связующим звеном между жителями и собственником земли, который владеет пустырем, но ничего там не делает: не видит смысла или не хватает денег. Они предложат отдать территорию во временное пользование горожанам. Например, собственник заключит договор с активными жителями на три года, а потом предложит им выкупить землю и нести за нее ответственность или вернуть.

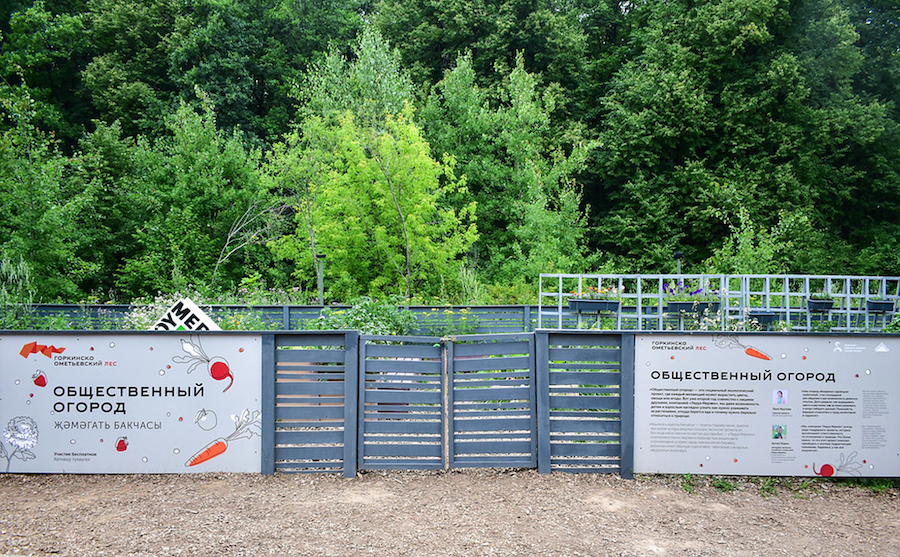

Парк. С парками — другая история. Там проще все организовать, потому что есть администрация. Хорошая администрация даже может найти спонсоров. Единственный пример коллективного сада в России — Горкинско-Ометьевский лес в Казани — находится на территории парка. Там горожане возделывают землю, выращивают цветы и растения для красоты, овощи — в пищу. За садом следит и ухаживает администрация парка, а спонсирует сеть строительных магазинов «Леруа Мерлен». Общественные сады притягивают в парки не только спортсменов и молодых людей. Для пенсионеров, которые просто сидят дома, это удобный вид досуга, а для детей — наглядная иллюстрация естественных процессов.

Горожане. Сами жители тоже могут организовать общественный сад во дворе дома. Для этого им нужно найти место, определить собственника земли и договориться с соседями. Урбанист уверен, что на практике завести сад сложнее — сначала нужно решить базовые проблемы. Например, запретить парковку автомобилей на газоне или территории сада.

Чтобы решать общие проблемы, жители должны друг с другом общаться, но в огромных советско-российских спальных районах это невозможно. В многоквартирных высотках люди не помнят друг друга в лицо, поэтому о добрососедстве речи идти не может. Единственный вариант общественного сада в таком районе — палисадники у первых этажей, но прав на эту землю у жителей не будет. Если люди организуют там общественный сад, а потом городские службы разроют его из-за подземных коммуникаций, они больше не будут вкладывать силы в общие проекты.

Коллективные сады в России

В России еще не научились работать с общественными огородами, при этом в Советском Союзе уже использовали земельные участки в черте города, на которых выращивали овощи и строили дома. Такие участки называли коллективными садами.

Главные плюсы коллективных садов — жизнь на природе, приватное пространство и архитектура на свой вкус. При этом поликлиники и школы далеко, не хватает транспорта, освещения и тротуаров — считает архитектор Сергей Трухачев.

Коллективные сады в городе или совсем рядом с ним — недооцененный резерв доступного жилья в мегаполисах. Но чтобы эти территории стали современными и комфортными, нужно развивать их инфраструктуру, социальную сферу и работать над эстетикой.

Садовые участки в городе отличаются от загородных дач. На дачах отдыхали и наслаждались природой. Это пространство свободы, неспешности, вальяжности и бегства от городской суеты. Коллективные сады — территория труда, сбора урожая. Это гарантия продовольственной безопасности семьи и дополнительный заработок, если овощи и фрукты удается продать.

Как садовые районы появились в СССР

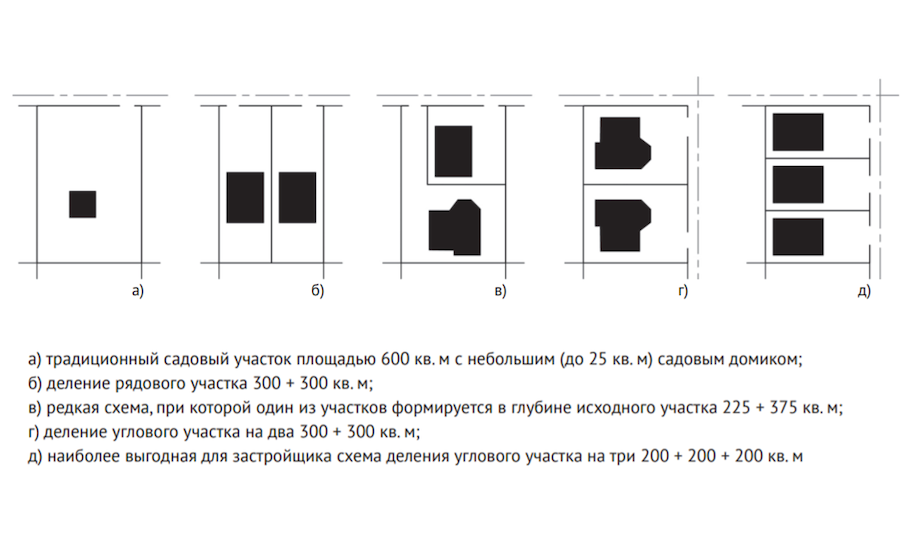

В конце 1950-х годов в Советском Союзе не хватало продуктов. Людям предложили подкармливать семью самим — с помощью личных подсобных хозяйств. Для них установили стандартный размер участка в шесть соток и выделили свободные городские земли, не предназначенные для застройки.

Советская власть планировала отдать землю в частную собственность на время продуктового дефицита, а потом вернуть. Именно поэтому у коллективных садов нет планировки. Градостроители не уделяли большого внимания «недолговечному» явлению. Отсюда — узкие неудобные проезды, нехватка тротуаров и освещения, проблемы с транспортом, отсутствие скверов и площадей, трудности со школами, детскими садами и больницами. Причем все эти проблемы остаются актуальными.

Второй фактор создания коллективных садов — бурная урбанизация. Люди переезжали из села в город, но тосковали по малой родине. Садовые участки заменили родную деревню, которую не надо было покидать. Новые горожане начали активно осваивать садовые территории после перехода страны на пятидневную рабочую неделю в 1967 году. В 1980-е годы коллективные сады стали источником запасов продуктов на зиму для многих горожан из-за системного экономического кризиса. Приватизация участков в 1990-е годы оказалась новым знаковым моментом в развитии садов. Для большинства постсоветских граждан приватизированные сад и городская квартира стали единственным активом.

Сегодня в садах разбивают огороды и живут

Современные коллективные сады очень разные. Одни участки стали полноценными дачами с коттеджами и всеми удобствами для жизни круглый год. Их владельцы могут жить и отдыхать на даче, а городскую квартиру сдавать в аренду. В этом случае происходит контрурбанизация: исход из города на природу, появление альтернативного, не городского жилья.

Другие земельные участки остаются территорией для сельхозработ. Владельцы собирают урожай, но не тратят силы и средства на благоустройство дома. На таких участках строят простые летние домики и сараи. Саун и бассейнов здесь нет. Хозяева появляются только в период садовых работ, наездами. Отсюда — сезонные колебания численности населения коллективных садов. Одни живут здесь постоянно, другие — мигрируют.

Дискуссия Григория Ревзина, Олега Михайлика, Николая Лызлова, Дарьи Радченко и Алексея Коротких о том, каким может стать новый пригород и каковы его перспективы.

У большинства садовых участков в городах появилось второе-третье поколение собственников. Для новых владельцев коллективные сады стали приближенным к природе летним жилищем, где можно недорого отдохнуть в выходные. Капитальный садовый дом — другая история. Это резервное жилье, вариант получения дополнительного дохода или дом для старших родственников — пенсионеров.

Коллективные сады так и не стали полноценными жилыми районами

Сергей Трухачев считает, что за исключением «дворцов» и «крепостей» 1990-х годов, садовые дома прочно заняли свое место в низком ценовом сегменте на городских жилищных рынках. Востребованность дешевого жилья привела к строительному буму на территориях садов, приближенных к городской застройке с лучшей инфраструктурой. Эти районы — резерв малоэтажного доступного жилья, но у коллективных садов еще много нерешенных проблем.

Статус жилья и планировка. В 2007 году по официальному генплану коллективные сады Ростова-на-Дону планировали перевести в разряд индивидуального жилья, но эти меры не приняли. Одна из причин — налоговая политика. Ставка налога на землю для садовых участков всегда оказывалась меньше аналогичной для жилья, собственникам это было невыгодно. В 2016 году администрация города подготовила новый генплан, но отказалась от этой идеи в ближайшей перспективе. Часть собственников самостоятельно перевела сады в жилье, другая оставила землю в качестве садоводческого хозяйства. В итоге городская планировка не выглядит целостной, а ряд территорий — доступными.

Закрытые проезды. К городскому жилью должен быть доступ через территории общего пользования — проезд и удобные дороги, но с коллективными садами это не работает. Закон запрещает использовать территорию садоводств для проездов общего пользования. При этом органы местного самоуправления обязаны обеспечить жителей садов услугами здравоохранения, медицины, пожарной охраны и другой необходимый минимум услуг. Но они не могут вкладывать средства в реконструкцию дорог, которые находятся в собственности садоводств. Те же проблемы — с обеспечением школами и детсадами.

Проблемы коммуникации. При этом на территории садов почти нет общественных центров. Нет даже самих понятий «площадь» или «сквер». Дома стоят за высокими глухими заборами, а это затрудняет коммуникацию жителей. Такую среду трудно назвать открытой и дружелюбной, но именно коммуникация с окружающими помогает человеку чувствовать себя горожанином.

По мнению архитектора, в градостроении нет смысла действовать только экстенсивно — поглощать для развития городов все новые земли. Пренебрежение садовыми территориями может привести к формированию депрессивных городских районов, а их последующая регенерация обойдется дорого. Нужно менять садовые нормативы, выкупать земли и размещать на них объекты социальной сферы.

Подписывайтесь на Telegram-канал РБК Тренды и будьте в курсе актуальных тенденций и прогнозов о будущем технологий, эко-номики, образования и инноваций.