Формы для выращивания саженцев

§ 21. Выращивание саженцев кустарников, уход за ними, формирование куста

Выращивание саженцев непривитых кустарников. При выращивании кустарников преследуется цель формирования растений со многими, правильно разветвленными побегами, идущими от корневой шейки (рис. 31). Для этого на второй год после посадки, ранней весной, до начала сокодвижения, кустарники обрезают секатором на расстоянии 3-5 см от корневой шейки (посадка «на пень»). В результате такой обрезки из почек, находящихся у шейки, развиваются дополнительные побеги. Это имеет большое значение при выращивании таких кустарниковых пород, которые в естественном виде очень слабо ветвятся (желтая акация, сирень, жимолость, калина, боярышник).

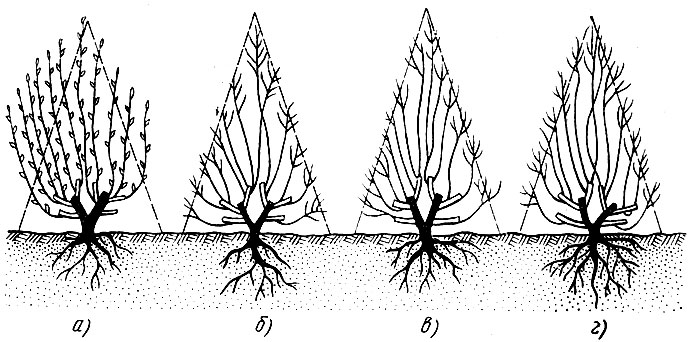

Рис. 31. Обрезка саженцев кустарников для архитектурной формовки: а — первая обрезка, б — куст осенью после обрезки, в — вторая обрезка, г — куст осенью после второй обрезки

На следующий год, также ранней весной, растения обрезают вторично, но не весь куст, а только буйно растущие побеги на 1/3-1/4 их длины. Это способствует появлению новых и развитию уже имеющихся побегов. К осени третьего года выращенные саженцы, как правило, достигают размеров, требуемых для посадки их группой или создания из них живых изгородей. Выращивание обычных основных форм кустарников, таким образом, заканчивается в первой школе. Иногда кустарники обрезают на пень перед посадкой в школу, укорачивая при этом и корневую систему. Такой способ легче и требует меньших затрат, чем посадка на пень саженцев на второй год их пребывания в школе. Коротко обрезанные сеянцы перед посадкой рекомендуется высаживать в школу в период с первой половины сентября до первой половины октября. Это позволяет им до конца вегетационного периода хорошо укорениться и весной дать дружный рост. Некоторые кустарники — бузина красная, акация желтая и другие — после такой посадки развивают только один побег. Когда он достигает 15 см, его прищипывают, чтобы вызвать прорастание боковых глазков. На второй год, ранней весной, у саженцев на три-четыре глазка прищипывают однолетние побеги, чтобы вызвать дополнительное ветвление. На третий год, чтобы придать кустам правильную форму, прищипывают только сильно развитые побеги.

Большинство вьющихся кустарников (лиан) размножают одревесневшими черенками. В школу их пересаживают преимущественно в виде укоренившихся черенков, реже (лимонник) в виде сеянцев. Уход за лианами состоит в установке опор для подвязки растений и в защите некоторых из них, например, культурных сортов винограда, клематисы и других, от морозов. Для этого осенью побеги снимают с опор, обматывают вокруг них у самого основания, а сверху засыпают слоем земли толщиной до 30 см. Ранней весной побеги раскрывают, поднимают на опоры и в нескольких местах подвязывают. Посадку лиан на пень не практикуют, ее используют лишь в случае подмерзания побегов или их слабого роста.

Особенность выращивания хвойных кустарников — кустовых форм туи, можжевельника, тисса — регулярный и обильный полив до полной приживаемости, особенно летом в жаркую сухую погоду. Для предупреждения солнечных ожогов саженцы укрывают щитами. Обрезка хвойных кустарников на пень не применяется.

Для ремонтных посадок вместо погибших кустарников требуются более развитые и мощные, которые выращивают во второй школе путем отбора наиболее развитых растений из выкопанных в первой. Отобранные саженцы высаживают во второй школе квадратным способом по схеме 1X1 м. Для их выращивания требуется дополнительно 2-3 года. Особое внимание при уходе уделяют подкормке минеральными удобрениями. Специальной формовочной обрезке кустарники не подвергают.

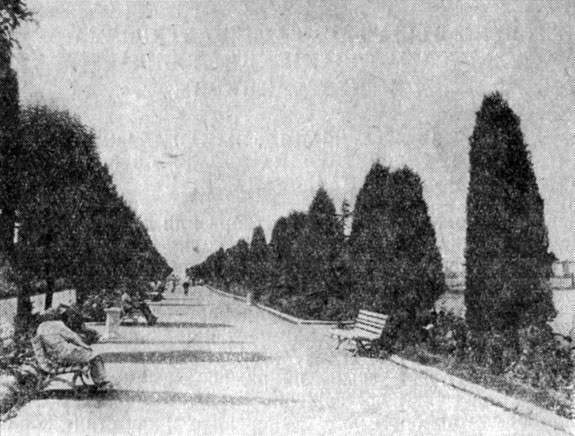

Архитектурные формы кустарников. С целью выращивания кустарников с кроной архитектурной формы — шаровидной, пирамидальной, конусообразной, колонновидной, кубической — применяют сильноветвящиеся, преимущественно медленнорастущие породы, которые очень долго удерживают придаваемую им форму. Наиболее пригодны для этого боярышник однопестичный, кизильник блестящий, бирючина обыкновенная, лох серебристый, самшит, можжевельник обыкновенный, туя западная и восточная и др. Пересаживают эти кустарники ранней весной во вторую школу квадратным способом, расстояние Между растениями принимают 1,25X1,25 м. После пересадки подвергают сильной формовочной обрезке, придавая кроне намеченную форму. В результате вблизи места среза появляются молодые побеги, которые в конце июня слегка обрезают или чеканят для более сильного ветвления. Ранней весной следующего года вторично производят такую же обрезку (несколько выше первой), а летом — небольшую чеканку. После каждой обрезки растения подкармливают и поливают. Такие операции выполняют в течение одного-двух лет, что позволяет за 3-4 года выращивать кусты с компактной густой кроной необходимой формы (рис. 32).

Рис. 32. Сформированные хвойные деревья с кроной в виде конуса

Легче всего формируются в виде конуса или пирамиды туя западная, туя восточная, боярышник однопестичный; в виде колонны — можжевельник обыкновенный; в виде шара — чубушник мелколистный, бирючина, спирея, кизильник, самшит и др.

Выращивание саженцев привитых форм кустарников. Широко применяются в зеленом строительстве и декоративном садоводстве привитые формы кустарников. К ним можно отнести множество видов и сортов роз, сирень, Бульденеж, китайский миндаль, боярышник и ряд других. Привитые кустарники на территории маточного сада выращивают вместе с непривитыми, но отдельными сплошными участками или отдельными рядами в одной школе. Если выращиваются привитые кустарники штамбовой формы (например, акация плакучая или крыжовник на желтой акации), подвои пересаживают во вторую школу, где их облагораживают и формируют крону.

1. Как размещают растения в школьном отделении? 2. Как подготавливают сеянцы к посадке в школьном отделении? 3. Какие существуют способы посадки? 4. Назовите виды уходов за саженцами в школьном отделении. 5. Как формируют штамб и крону у саженцев? 6. В чем состоит особенность формирования кроны? 7. Что называется подвоем и привоем? Каким требованиям должны отвечать подвои? 8. Расскажите о технике окулировки плодовых культур. 9. Как формируют кроны: ярусную, безъярусную и разреженно-ярусную? 10. Каковы способы вегетативного размножения ореха грецкого? 11. В чем заключается особенность агротехники выращивания крупномерного посадочного материала? 12. Расскажите о выращивании непривитых и привитых форм кустарников. 13. Назовите архитектурные формы кустарников.

Источник статьи: http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st024.shtml

Выращивание саженцев привитых форм кустарников

Привитые формы декоративных кустарников имеют весьма важное архитектурное значение в садово-парковом строительстве, и естественно, что требования к количеству и особенно к качеству этого рода посадочного материала повышаются по мере реконструкции старых и создания новых объектов городских зеленых насаждений. Наиболее широкое применение в зеленом строительстве и декоративном садоводстве имеют такие привитые кустарники: розы в их огромном разнообразии видов и сортов – кустовые и штамбовые; сирень, боярышники – махровоцветные, красно- и белоцветные формы, плакучая форма желтой акации.

Выращивание привитых кустарников производится совместно с непривитыми, конечно, отдельными сплошными участками или (при небольшом количестве) отдельными рядами в одной (первой) школе. Только при выращивании некоторых привитых кустарников штамбовой формы (например, акации плакучей или крыжовника на желтой акации) прибегают к пересадке подвоев во вторую школу, где они подвергаются облагораживанию и формированию у них кроны.

Агротехника выращивания некоторых из перечисленных кустарников имеет настолько существенные особенности.

Выращивание кустовых роз. Культурные сорта роз, как кустовые, так и штамбовые формы, выращивают в питомниках с производственными целями методом прививки на диких видах их. Основным подвоем для культурных роз является шиповник обыкновенный, или собачья роза (Rosa canina L.), форма куста которой и характер шипов неодинаковы. Для подвоя лучше выбирать сеянцы с редкими шипами. Вообще для выращивания подвоя следует использовать как семенные маточники местные бесколючковые формы обыкновенного шиповника и вырастить такие маточники в своем маточном саду. В качестве подвоя используют и близкие виды шиповника обыкновенного – шиповник, или розу краснолистную (R. rubrifolia Vill.), и морщинистую розу (R. rugosa Thunb.).

Краснолистная роза не дает корневых отпрысков и является хорошим подвоем для многих культурных сортов розы. Недостаток ее заключается в том, что она больше, чем другие дикие виды роз, поражается ржавчиной. Для борьбы с ржавчиной применяют 3-процентный раствор железного купороса, в котором перед посадкой в школу промывают всю надземную часть сеянцев краснолистной розы. Морщинистая роза образует сильную корневую поросль, однако является хорошим подвоем для высокорастущих ремонтных роз и для гибридов морщинистой с другими видами роз, которые дают хорошее срастание глазков при окулировке и сильный рост куста. Кроме того, морщинистая роза не подвергается заболеванию грибными болезнями и особенно мучнистой росой.

Указанные три вида подвоев для культурных сортов роз выращивают семенным путем. В качестве подвоя применяют пикированные сеянцы, так как они дают хорошо разветвленную корневую систему.

В первой школе сеянцы шиповников размещают рядами. Расстояние между рядами 1–0,9 м и в ряду между растениями – 0,3 м, что дает возможность посадить 37–33 тыс. штук растений на гектар.

В системе мероприятий по обычному уходу за подвоями следует для предупреждения заболевания мучнистой росой периодически опрыскивать подвои шиповника обыкновенного и краснолистной розы однопроцентным раствором бордосской жидкости.

Заготовка черенков для окулировки. Окулировка. Черенки для окулировки заготовляют с маточников определенных проверенных сортов розы. При этом берут вполне зрелые (одревесневшие) однолетние побеги после цветения, с хорошо сформированными почками в центральной их части. Побеги буйнорастущие, которые еще не цвели, на черенки не годятся, так как у них почки недоразвиты.

Летнюю окулировку роз, как и других растений, проводят в период нормального сокодвижения. Но сам момент прививки определяют с таким расчетом, чтобы привитые почки не пробуждались в год окулировки и чтобы была еще возможность, в случае необходимости, провести подокулировку. Розы принято считать культурой, завершающей сезон летней окулировки. Обычно сроком проведения окулировок роз для является вторая половина августа с колебаниями от начала августа до начала сентября.

Окулировку роз нужно делать ниже корневой шейки, чтобы не дать появиться дикой поросли из спящих почек, расположенных на корневой шейке. Все заокулированные подвои в местах окулировки следует слегка окучить землей, чтобы защитить привитые глазки от подсыхания. Через 15 дней глазки разокучивают и проводят ревизию окулировки. В случае необходимости делают подокулировку на тех подвоях, где окулировки не прижились, но с противоположной стороны корня или корневой шейки. При сильном росте подвоя необходимо в момент этой ревизии ослабить на заокулированных подвоях тугие обвязки. Поздно осенью для защиты привитых глазков от вымерзания все окулировки окучивают землей на высоту не менее 15 см. На следующий год рано весной (до начала сокодвижения) окулировки разокучивают, снимают повязки и проверяют состояние глазков. Одновременно с этим у благополучно перезимовавших окулировок обрезают всю верхнюю часть подвоя непосредственно над привитой почкой, не оставляя шипа. Удаляют также все боковые побеги и почки, если таковые окажутся ниже места окулировки. Для предохранения глазка от солнечного ожога его засыпают рыхлой землей на 1–2 см. Когда из привитого глазка разовьется культурный побег, то благодаря удалению подвоя и дикой поросли все питательные вещества из корневой системы будут направляться только в этот побег и стимулировать его рост.

Когда побег достигнет 15 см в высоту (появится 4–5 листочков), его прищипывают на 3–5 почек, в результате чего к осени образуются хорошие кусты с 3–5 побегами. Такие кусты вполне пригодны к реализации, так как на следующий год они хорошо цветут. Поэтому их осенью выкапывают и до весны сохраняют в подвале в прикопанном виде. С наступлением весны их реализуют.

Выращивание штамбовых роз. Штамбовыми называют розы, которые, в противоположность обычной для них кустовой форме, выращены в виде небольшого деревца со штамбом (стволиком) высотой до 1,5 м. Высота штамба зависит от вида розы, привитой на нем. Так, вьющиеся (плетистые) розы прививают на высоких штамбах (1,3–1,5м), на которых они развиваются в красивую плакучую форму с длинными, свисающими почти до самой земли побегами. Ремонтантные и чайно-гибридные розы прививают на штамбах высотой 1–1,2 м; низкорослые полиантовые розы – на низких штамбах высотой 0,5–0,8 м.

Лучшим подвоем для штамбовых роз в условиях Украины является шиповник обыкновенный, или собачья роза, в форме его сильнорослой разновидности с редко расположенными колючками. Этот подвой, прежде всего, отличается сильным ростом, следовательно, может образовать требуемый высокий штамб. Кроме того, он вполне морозостоек, не дает корневых отпрысков и, наконец, имеет разновидности с небольшим количеством колючек.

Для выращивания подвоя отбирают сильнорослые пикированные сеянцы обыкновенного шиповника с редко расположенными на побеге колючками и высаживают в первую школу с размещением 0,9 0,4 м. В первый год саженцы свободно растут и хорошо укореняются. На второй же год, весной, до начала сокодвижения их срезают у самой земли. К осени на большинстве кустов шиповника среди нескольких порослевых побегов обычно вырастает по 1–2 сильных ведущих побега высотой около 1 м, а нередко и выше.

На третий год, также рано весной, на кусту шиповника вырезают все порослевые побеги, кроме одного, – самого сильного (лидера), который оставляют на штамб. Его привязывают к рядом забитому небольшому колышку для придания вертикального положения. Появляющуюся после этого новую поросль и побеги на штамбе вырезают, оставляя только два-четыре побега (если они есть) с противоположным размещением в кроне подвоя для получения в дальнейшем более сильной кроны у привитой розы.

Для усиления роста побегов растения ежегодно в первой половине лета подкармливают органическими и минеральными удобрениями.

К концу третьего года большинство саженцев шиповника (60–70 %) дают сильные лидерные побеги высотой до 1–2 м, пригодные для штамбов, на которых и окулируют намеченные сорта культурных роз.

Окулировку производят в августе (спящим глазком) или в ближайшую весну (прорастающим глазком). Некоторые питомники отдают предпочтение весенней окулировке, так как глазки летней прививки нередко зимой выпревают в прикопке.

Окулировку в штамб делают двумя-тремя глазками на расстоянии 5–7 см друг от друга с разных сторон штамба. Если же в кроне подвоя сохранились 2–4 ветки достаточной толщины, то лучше произвести окулировку в основание каждой из них. В результате крона привитой розы вырастает более сильной и прочной и меньше обламывается.

Заокулированные штамбы поздно осенью для защиты привитых глазков от вымерзания осторожно пригибают к земле и закрепляют колышками, а места прививки присыпают землей.

Рано весной следующего (четвертого) года после оттаивания земли штамбы подымают и подвязывают к кольям, а дикие побеги над привитыми глазками вырезают.

Для формирования кроны штамбовых роз культурные побеги по достижению ими 15 см длины прищипывают на три почки. В результате развиваются боковые побеги, которые также прищипывают над 3–5-ым листом. Если на штамбе или у шейки появляется дикая поросль, ее обрезают.

При хорошем уходе штамбовые розы к осени успевают сформировать крону, и их можно реализовать. Штамбовые розы, как и кустовые, высаживают на постоянное место преимущественно весной. До весны их приходится сохранять в питомнике. Для этого штамбы осторожно пригибают вдоль рядка, кроны их пришпиливают к земле деревянными шпильками и засыпают рыхлой землей слоем около 30 см. Весной с наступлением теплой погоды розы выкапывают и реализуют. Штамбовые розы можно сохранять и в под вале в прикопанном виде, как и кустовые.

Выращивание сортовой сирени. Сортовую сирень в декоративных питомниках выращивают в основном методом окулировки спящим глазком на диких видах сирени, применяя для этого двухлетние пикированные сеянцы с хорошо разветвленной корневой системой. В качестве подвоя используют сирень обыкновенную и венгерскую. Недостатком сирени обыкновенной как подвоя является то, что она дает обильную корневую поросль. Поэтому сортовая сирень, привитая на обыкновенной, хотя и хорошо развивается, но требует частой вырезки дикой поросли в прикорневой части куста.

Венгерская сирень не дает корневой поросли, не требовательна к почве, засухоустойчива и развивает сильную корневую систему. Привитые на ней культурные сорта обыкновенной сирени хорошо развиваются. Поэтому венгерская сирень является лучшим подвоем для садовых (культурных) форм сирени.

Нередко в качестве подвоя для сортовой сирени используют ботанически родственный сирени кустарник – бирючину обыкновенную. Окулировки на бирючине хорошо приживаются, но привитые на ней культурные сорта сирени слабо растут, уступая в своем росте прививкам на обыкновенной и венгерской сирени.

Так как сирень рано заканчивает свой рост летом, то окулировку ее производят раньше других пород. Сирень обыкновенную окулируют во второй половине июля, а венгерскую – в первой. В сентябре делают прирезку верхушек подвоя, что усиливает срастание глазка с подвоем. Осенью, перед наступлением морозов, окулировки слегка окучивают.

Культуру сортовой сирени, как и кустовых роз, проводят без шипа, вырезая рано весной подвой над самым привитым глазком. Прищипывание культурного побега у сирени в первый год не делают, а дают ему свободно развиваться, в то же время, без промедления удаляя всю дикую поросль на подвое по мере ее появления.

На второй год рано весной, до начала вегетации, культурные побеги сирени коротко (на 3—5 глазков) обрезают, а к осени при соблюдении требований агротехники (по уходу за почвой, поливу, подкормке) они образуют хорошие кусты, которые могут идти в реализацию.

Наряду с кустовой формой значительную часть сортовой сирени выращивают в питомниках в виде небольшого деревца с низким штамбом. Закладку кроны производят на однолетке осенью после листопада (прекращения вегетации). Формируя саженцы в виде деревца, оставляют штамб высотой 35–40 см. Выше намеченного штамба, над седьмой почкой, закладывают крону.

Появившиеся в следующем году на штамбе побеги сразу же режут на кольцо, пока они еще не начали одревесневать. Благодаря тому, что побеги вырезают в травянистом состоянии, срезы быстро затягиваются. Побеги, появившиеся в кроне, не удаляют, и они свободно развиваются. Выведенные таким образом двухлетки сортовой сирени готовы к реализации.

О выращивании других привитых декоративных кустарников. Популярная в садово-парковом строительстве на Украине махровоцветная форма китайского миндаля, или трехлопастной вишни, выращивается в питомниках в форме куста или небольшого деревца со штамбом высотой 0,8–1 м. Подвоем служат алыча и терн. Однако терн используют редко, потому что он дает обильные корневые отпрыски. Прививают летней окулировкой обычно двумя-тремя глазками с разных сторон штамба. Расстояние между глазками – 5–7 см.

Красно- и беломахровоцветные формы обыкновенного боярышника размножают окулировкой “спящим” глазком в корневую шейку двухлетних сеянцев обыкновенного боярышника, пересаженных в школу.

Бульденеж (буль-де-неж) – очень декоративная своими соцветиями в виде белых шаров форма калины обыкновенной. Размножается, в связи с отсутствием семян, исключительно вегетативно различными способами, чаще всего окулировкой “спящим” глазком в корневую шейку пересаженных в школу сеянцев обыкновенной калины и зелеными черенками.

Распространенная в садово-парковом строительстве плакучая форма желтой акации выращивается окулировкой “спящим” глазком в штамб древовидной желтой акации на высоте 1,5–2 м. Для выращивания штамба желтой акации берут отборные двухлетние сеянцы ее с одним побегом и высаживают в первую школу, не укорачивая побег. Боковые же побеги, которые могут появиться на отдельных саженцах, сразу удаляют. Почву в школе все время поддерживают в хорошо разрыхленном, чистом от сорняков состоянии. При надлежащем уходе саженцы желтой акации за 3 года вырастают до 2 м и выше с хорошим штамбом. Такие саженцы пересаживают во вторую школу, где на них в тот же год окулируют плакучую форму желтой акации.

Прививку производят четырьмя глазками с разных сторон штамба с супротивным или кососупротивным размещением на расстоянии 5–7 см пара от пары. На черенки берут хорошо развитые однолетние побеги с маточного растения ярко выраженной плакучей формы.

Уход за кроной плакучей желтой акации соответствует агротехнике выращивания плакучих форм привитых деревьев.

После двух-трех лет пребывания во второй школе плакучая желтая акация вполне пригодна для посадки на постоянное место в зеленых объектах.

| | | следующая лекция ==> | |

| Выращивание саженцев в черенковом отделении | | | Выращивание саженцев в школьном отделении питомника |

Дата добавления: 2017-08-01 ; просмотров: 993 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: http://helpiks.org/9-27464.html